「花粉症に市販の点鼻スプレーを使うと、かえって悪化することがある」という話、聞いたことがあるかと思います。

「花粉症に市販の点鼻スプレーを使うと、かえって悪化することがある」という話、聞いたことがあるかと思います。何故、病院で処方される点鼻スプレーは問題ないのに、市販の点鼻スプレーはよくないのでしょうか?

市販の点鼻スプレーを使わない方が良い理由

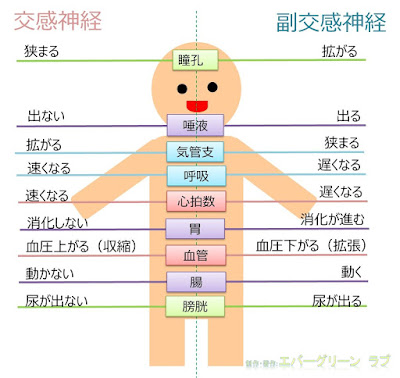

その理由は、市販の点鼻スプレーには、血管収縮薬が入っているものが多いからです。血管収縮薬とは、血管平滑筋という血管を取り囲む筋肉をコントロールする神経(交感神経)に作用して、血管を収縮させる薬です。

花粉症では、鼻の毛細血管が充血することで鼻粘膜が腫れて鼻詰まりを起こしています。

また、充血した鼻の毛細血管からは、水分もしみ出してきます。

これらを抑えることで、血管収縮薬は、鼻の症状を改善します。

即効性があるので効果を感じやすく、また、値段も安いので市販の点鼻スプレーに多く使われています。

しかし、血管収縮薬には、繰り返し使うと、効果が切れた後、使用前よりも血管がさらに拡張して症状が悪化する、という欠点があります。

そのため、病院では血管収縮薬の点鼻スプレーはめったに処方されません。

(安易に血管収縮薬の点鼻スプレーを処方する医師がいたとしたら、信用しない方が賢明です。)

有効な点鼻スプレーを選びましょう

市販の点鼻スプレーがすべてダメかというと、そんなことはありません。血管収縮薬を含まない点鼻スプレーも、お店で売っています。

主な商品は、表のとおりです。

色々なメーカーから発売されていますが、成分は2つ。

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)と、ケトチフェンフマル酸塩(抗アレルギー薬)です。

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

ステロイド薬です。鼻粘膜の炎症を強力に抑えます。

特に、抗アレルギー薬が効きにくい鼻づまりに よく効きます。

ステロイドというと副作用が気になるという方もいるかと思いますが、鼻の粘膜から吸収されて局所で作用するので、血液中にはほとんど移行しません。

医療用医薬品でも、ステロイドの点鼻スプレーは、『鼻アレルギー診療ガイドライン―通年性鼻炎と花粉症―2016 年版』で、重症度を問わず使用が勧められています。

副作用も鼻局所のものがほとんどで、鼻内刺激感、鼻内異物感、鼻閉感、嗅覚異常などがまれにみられる程度です。

鼻水に血が混じってしまうような方は、鼻の外側に向かって噴霧すると良いようです。

市販の点鼻スプレーに使われているステロイドは、どれも同じ成分ですが、製品によって濃度が異なります。

100g中0.1gの製品は、医療用医薬品のリノコートパウダースプレー鼻用25μgと同じ成分・同じ濃度です。

1日最大4回まで使えますが、3時間以上、間隔をあけるようにしてください。

続けて2回使ったからといって、効果が2倍になることはありません。

添付文書には、「1年に1か月以上使わないように」 と書かれています。

このように言われると、強い薬で、きつい副作用が起こるのではないかと心配になりますね。

これは、他の治療が必要な人が、ステロイドで症状が治まっているために気付かずに使用し続けてしまうことを懸念した注意書きです。

正しく使えていれば、もっと長く継続しても問題ありません。

医療用医薬品の点鼻スプレーを継続して使うことについては、「副作用の心配はない」と、日本耳鼻咽喉科学会のホームページにも記載されています。

ただし、メーカーが心配するように、他の病気が隠れていることや、他にもっと適した治療がある可能性があるので・・・実際に、そのようなケースはかなり頻繁にあります・・・1か月以上使い続けるときには、耳鼻咽喉科を受診した方が安心でしょう。

ケトチフェンフマル酸塩

抗アレルギー薬です。ヒスタミンをはじめとする炎症を起こす物質を抑えることで鼻水を止めます。

ステロイド薬ほどではありませんが、鼻づまりにも効果があります。

アレグラFXやアレジオン10・20など、よく効く市販の内服薬の仲間です。

内服薬では眠気が出る可能性がありますが、点鼻スプレーでは眠くなることはありません。

抗アレルギー薬の点鼻スプレーは、どの製品でも同じ濃度の同じ成分が含まれます。

継続して使う日数についても、注意事項は示されていません。

点鼻スプレーをうまく使いましょう

ドラッグストアで売られている点鼻スプレーの中で、これらの薬は比較的お値段が高めです。しかし、そでだけの価値は十分にあります。

症状のひどい方は、花粉が飛び始める前から継続して薬を使うと、症状が軽減されるというデータもあります。

今日は花粉が飛んでいないな、と思われる日にも、必ず使うのがよいでしょう。

内服薬は全身に作用してしまうので、眠気をはじめ、思わぬ副作用が出る可能性が否定できませんが、点鼻スプレーにはその心配がありません。

病院に行く暇のない方・・・特に鼻づまりでお困りの方は、内服薬を買う前に、まず、これらの点鼻スプレーを試してみることをお勧めします。

ベクロメタゾンプロピオン酸エステルの点鼻スプレーとケトチフェンフマル酸塩の点鼻スプレーを両方使っても構いません。

点鼻スプレーが効かない方は

鼻水が多すぎてスプレーしてもすぐに流れ出してしまうという方は、お風呂上がりの鼻が通るタイミングに使うのが良いようです。1週間くらい継続して使ってもよくならない方は、使い方が間違っているかもしれないので、薬局やドラッグストアに行って、相談してください。

症状がひどければ、これらの点鼻スプレーだけでは効きません。

点眼薬や内服薬を一緒に使う必要があります。

点眼薬も内服薬も、ドラッグストアで山になって売られていますが、これらのなかにも、使い続けるとかえって症状を悪化させるものがたくさんあります。

重症な方は、やはり病院にかかられるのが賢明かと思います。

経済的にも、その方がお得です。