咳を止めるのは難しい

これまでに、熱の薬=鎮痛薬と鼻水の薬についてお話ししました。今回は、咳止めです。

⇒総合感冒薬についてはこちらをご覧ください。

⇒風邪のひきはじめに飲む薬

⇒総合感冒薬の効かない成分についてはこちらをご覧ください。

「ああ、効いた!!」という感動がありません。

お医者さんは、こういうとき「切れ味が悪い」と言います。

そんな咳止めですが、お店で買える薬(OTC薬)には、いろいろな効き方をする成分があります。

さらに、1つのOTC薬の中に、いろいろな効き方をする咳止め薬が入っています。

ですから、「こんな時はこれ」とお勧めするのはとても難しいです・・・

ここでは、咳の薬を飲む前に知っておいた方がいいと思うことを、個人的な感想を交えて解説します。

咳はどうして出る?

咳が出る病気はいろいろあります。たとえば、喘息、扁桃炎、結核、咳喘息、花粉症などのアレルギーによるせき、百日咳など。

こういった疾患では、お医者さんに行って治療する必要があります。

ここでは、、お医者に行かずに済ませたいときに飲む薬を選ぶときのヒントにしていただくために、かぜのウイルスが感染した”いわゆる風邪”で出る咳について説明します。

お気づきかと思いますが、風邪の咳といっても色々な症状がありますね。

個人的な経験から、4通りに分けてみました。

1.気管支に炎症が起きて出る

|

| 咳を出すための信号の伝わり方 |

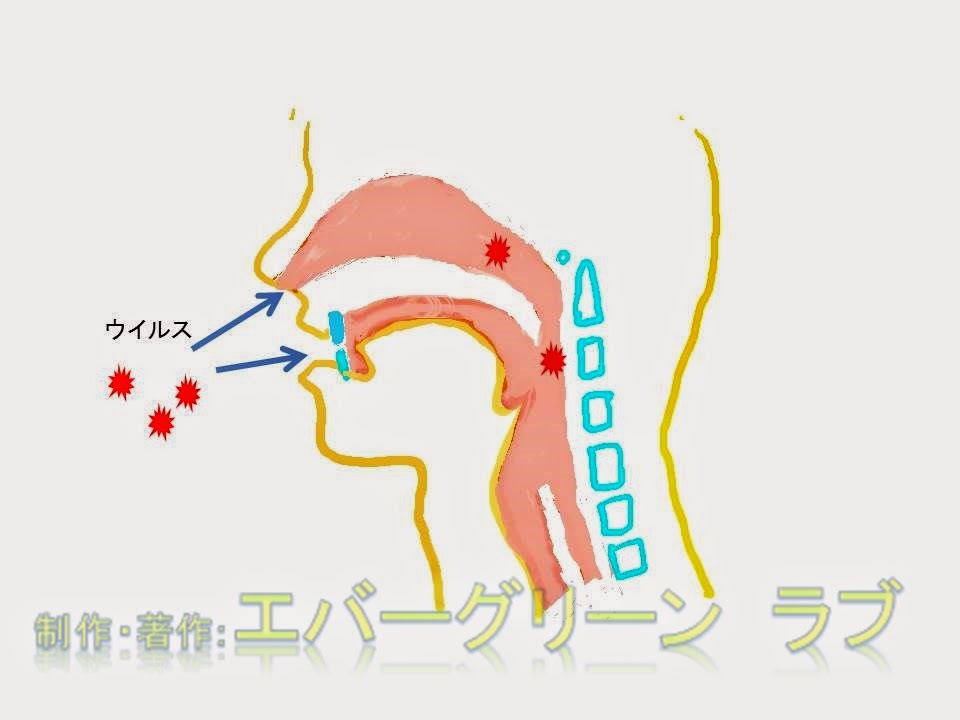

ウイルスがのどの奥(咽頭)の細胞に入り込んだことを察知した神経は、延髄や大脳皮質などの中枢神経に信号を送ります。

右の図の緑色の線の経路です。

この信号を受けた中枢神経は、咽頭や肺や横隔膜に、咳をしてウイルスを吐き出してしまうように指令を出します。

右の図の青い線の経路です。

この指令は、ウイルスだけでなく、痰や、炎症を起こす物質などに対しても働きます。

この神経の指令は、いったん下ると、排泄が完了するまで働き続けるため、咳が止まらない状態になります。

2.鼻水がのどに流れてきたときに出る

かぜの鼻水が原因。

副鼻腔炎など、もともと鼻の病気を持っている人では、よくみられます。

3.痰が絡んで出る

痰といっても、風邪の進行具合で、いろいろ様子が変わります。

風邪のひきはじめは、ウイルスを排出するために過剰に分泌された粘液やそこに集まってきた白血球などの免疫細胞を含んだ、無色で比較的粘り気の少ない痰が出ます。

風邪が進行すると、ウイルスの死骸や、それらを食べた白血球などが混ざった、黄色や緑色の粘度の高い痰が出ます。

いずれの場合も、痰を吐き出すために咳が起こります。

4.気管支が狭くなることで出る

ゼイゼイ・ヒューヒュー音がする感じの咳。

気管支炎や喘息の咳はこれ。

咳に効く成分

では、咳止めに入っている成分は、これらの何に効いているのでしょうか?手始めに、お店でよく見かける咳止めの薬の成分を調べました。

用量は1日の大人の使用量を示しています。

一番下に最低使用可能年齢を示しましたが、それぞれの年齢に適した用量は、添付文書等で確認してください。

生後3か月から使用可能な薬もありますが、少なくとも1歳までは、必ずお医者さんにかかって薬をもらうようにしてくださいね。

何が原因で咳が出ているのか判断を誤ると、命に係わることもありますから。

では、表の分類ごとに解説します。

咳の中枢神経を抑える薬

ジヒドロコデイン、ジメモルファン、デキストロメトルファン、ノスカピンなど

咳を出す働きをする神経を抑える薬。麻薬性のものと、非麻薬性のものがあります。

上の薬の中では、ジヒドロコデインが麻薬性に分類されます。

何が違うかというと、習慣性があるかどうかです。

つまり、癖になって止められなくなるものは「麻薬性」、習慣性がないものは「非麻薬性」ということ。

でも、咳止めに含まれる量を、咳が出る期間使うのであれば、麻薬性の薬でも習慣にはなりません。

ですから、この辺はあまり気にせずに選んでよいでしょう。

咳は、気道にある痰などの分泌物を外に吐き出させるために出るので、神経を無理やり抑えてしまうと、気管が詰まってしまうので、好ましくないとも言われています。

個人的には、心配するほどは効かないように思いますが。

気管支拡張薬

ジプロフィリン、メチルエフェドリン

気管支に炎症が起こって、狭くなってしまうのが喘息の発作です。気管支というのは、肺の中の空気の通り道、図の紫の部分で、分岐しているところから先の部分です。気管支拡張薬は、お医者さんも喘息や気管支炎に使っている薬です。

文字通り、気管支を広げて、空気を通りやすくする効果は、広く認められています。

ただし、気管支に炎症がない場合には、飲んでも関係ないかと。

去痰薬

カルボシステイン、ブロムヘキシン、グアイフェネシン、グアヤコールスルホン酸など

痰の粘度を低下させて、痰を切れやすくする薬です。ねばねばしていると、気管にまとわりついて、咳をしてもなかなか出ていきませんよね。

水っぽくすることでそのねばねばを解消して、外に出しやすくします。

水っぽくなる分、痰の量は増えるようです。

グアイフェネシンはグアヤコールを改良して、味をよくし、胃を刺激する副作用を減らした薬です。

お医者さんもよく使っています。

ムコダインという薬はL-カルボシステインのこと、ビソルボンという薬はブロムヘキシンのことです。

ムコダインは私もお医者さんからもらって飲んだことがあります。

確かに、薄まった痰が出て楽になりましたが、効いている時間は1時間程度だったでしょうか。

抗ヒスタミン薬

カルビノキサミン、クロルフェニラミンなど

抗ヒスタミン薬は、「アレルギー性の咳に効く」と製薬メーカーのウェブサイトに書かれていました。

「アレルギー性の咳」というと、花粉症、ハウスダスト、食物アレルギーなどでしょう。

このような症状に対しては、抗アレルギー薬を使用する方が適切だと思います。

抗ヒスタミン薬がかぜの咳に効果があるのかどうかは疑問ですが、ほとんどの咳止めに入っています。

抗ヒスタミン薬の入っていない咳止めを探す方が難しいくらいです。

咳で眠れないときにはいいかもしれません。

強烈に眠くなりますから。

抗ヒスタミン薬は、のどを乾燥させるため、会議でスピーチをするときなどは、特に避けた方がよいです。

咳が出るうえ、声もかすれてしまったということになりかねません。

抗ヒスタミン薬には、ここに挙げた以外の成分もたくさんありますので、避けようと思ったら、薬局で自分で選ぶのは難しいです。

「抗ヒスタミン薬の入っていない咳止めをください」と言ってください。

私はコーヒーが好きなので、できれば薬でカフェインは摂りたくないため、カフェイン入りの薬は極力避けるようにしています。

カフェインはむずむず脚症候群にはよくないそうですから。

抗炎症薬

リゾチーム、トラネキサム酸など

この2つの薬が抗炎症薬として分類されていいた主な薬ですが、それぞれ、効き方は違います。トラネキサム酸は、止血剤として多く使われている薬です。

歯磨き粉にも入っていることがあります。

炎症を抑える作用もあるということで、のどの痛みにも使われます。

咳止め薬には、炎症を抑える目的で入っています。

効果のほどは・・・実は、試したことがありますが、効いているのかいないのかよくわかりませんでした。

リゾチームはタンパク質を分解する酵素です。

痰はタンパク質でできているので、これを分解してしまおうということでしょう。

そのほか、炎症が起きている組織を修復する作用があると、メーカーの資料には書かれています。

が、酵素というのはタンパク質でできているので、胃の中で消化されないのか疑問です。

それに、大きすぎて消化管から吸収できないような・・・。

なので、本当に効くのかなぁ・・・というのが正直な感想です。

液剤で、直接のどに触れる薬ならば効くかも??

ちなみに、抗体医薬と呼ばれる最新の薬はタンパク質でできていますが、すべて注射剤。

胃や消化管は通過しないように作られています。

私のお勧め

お話ししてきたように、咳の出る機序は様々で、今、自分の咳がどうして出ているかなんて、わかりません。

ですから、このように色々な成分が一緒に入っている「咳止めの薬」は、理に適っているといえるかもしれません。

ただし、ここでも思い出してください。

咳止めの薬は咳を抑えるだけで、根本的に咳の出る原因を治すわけではありません。

なので、どうしても咳をしたくない時に使うのがよいでしょう。

「1日3回」と書かれているものでも、3回きちんと飲まないと効果がないわけではありません。

1日3回飲んでいればだいたい1日を通して症状が抑えられる、ということでしょう。

個人的には、飲んで30分くらいで効き始め、1時間くらい効いているという感触です。

なので、寝る前、会議の前、電車に乗る前30分くらいに飲むのが、お勧めです。

ドリンク剤は、直接のどを通るので、、飲んだ時に効いた感じがします。

でも、血液中に入って作用するには、やっぱり30分程度かかります。

錠剤と一緒です。

すぐに抑えたいときはトローチを

では、私は何を使っているかというと、咳が出ると困るときに限って、トローチを使います。

お勧めは、桔梗湯のトローチ。

成分は、桔梗と甘草です。

咳を抑えるよりも、のどの痛みによく効くとされています。

なので、風邪のひきはじめに、よりお勧め。

私も、のどが痛いときに愛用しています。

私も、のどが痛いときに愛用しています。

セチルピリジニウムという殺菌作用をもつ成分の入ったトローチがたくさんあります。

風邪のひきはじめにはいいかもしれませんが、咳が出ているような状態で、殺菌作用が効果を発揮するかどうかは疑問です。

それに、あまり使うと、口の中が荒れて、口内炎ができてしまいます。

トローチの一番の目的は、のどを潤して、痰などを押し流してしまうことですから、ただの飴でも効果はあります。

ただし、トローチも飴も、糖分がたくさん入っていることが多いので、選ぶときには注意してくださいね。

トローチの一番の目的は、のどを潤して、痰などを押し流してしまうことですから、ただの飴でも効果はあります。

ただし、トローチも飴も、糖分がたくさん入っていることが多いので、選ぶときには注意してくださいね。

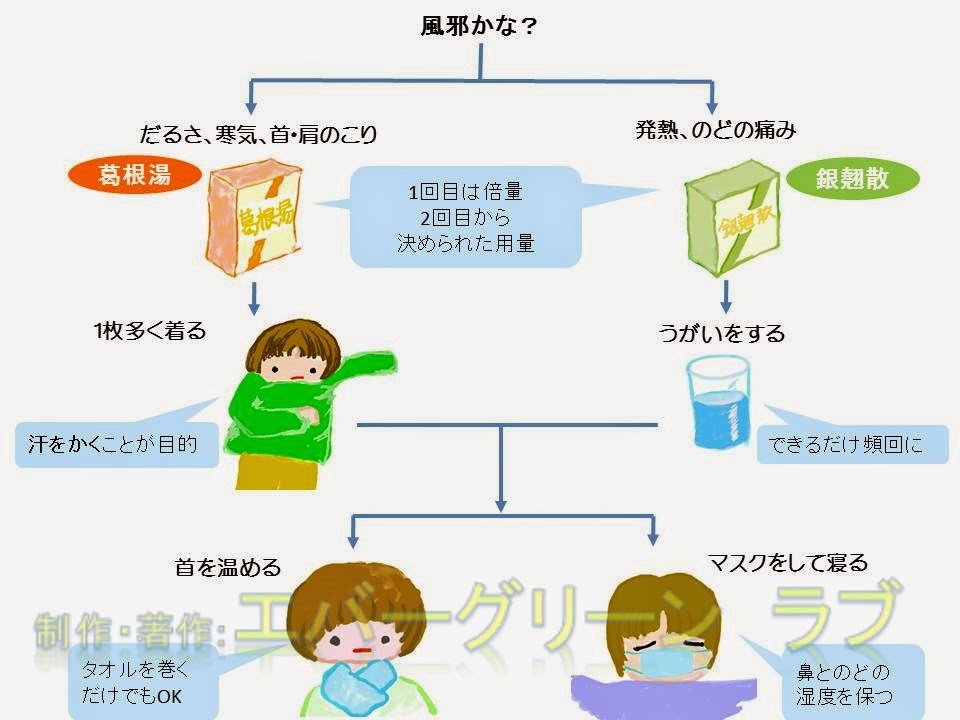

咳の症状に合わせて漢方薬を

咳の症状を早く治したいとき、私は漢方薬に頼っています。

これは、咳を抑えたいときだけに飲むのではなく、添付文書の指示通り、決められた回数、飲んでください。

主に2種類。

麦門冬湯(ばくもんどうとう)

発熱、のどの痛み、鼻水など、風邪の急性期の症状は回復したのに、咳だけ残っていて元気がでないようなときに使います。

風邪のあと、消耗してしまい元気がなくて、いつまでも痰が絡んで咳が出るようなときってありますよね。

そんなときに効くとされています。

体力のない高齢者の、風邪の後の長引く咳にはぴったりです。

風邪のあと、消耗してしまい元気がなくて、いつまでも痰が絡んで咳が出るようなときってありますよね。

そんなときに効くとされています。

体力のない高齢者の、風邪の後の長引く咳にはぴったりです。

半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)

のどの詰まった感じ、異物感に効くとされています。

治りかけているけれど、のどが気になって咳払いをしてしまう・・・という、神経が過敏になっているときにお勧めです。

私自身は、エヘン虫に抜群に効果がありました。

私自身は、エヘン虫に抜群に効果がありました。

神経性の吐き気や、つわり、不安神経症、不眠などにも使われる薬です。

試験前に緊張して吐き気があったり、眠れなくなるようなタイプの人にも良いといわれています。

試験前に緊張して吐き気があったり、眠れなくなるようなタイプの人にも良いといわれています。

インフルエンザかな、と思うようなときの漢方薬についてはこちらをご覧ください。

基本はうがいとマスク

咳が出て眠れない、今出ている咳をすぐに止めたい、そんなときはうがいが一番。

咳が出て眠れない、今出ている咳をすぐに止めたい、そんなときはうがいが一番。長くは効きませんが、効いている間に眠れるかもしれません。

マスクをすれば、効果が長持ちします。

うがい薬にもいろいろありますが、メントールが入っていると、すっとして効果的です。

うがい薬にもいろいろありますが、メントールが入っていると、すっとして効果的です。その他の薬効成分・・・ポビドンヨードやセチルピリジニウムなど・・・に効果があるかというと、そうでもなくて、かえってのどを痛めることもあるそうです。

私はハッカ油を使って、自分で作っています。

ペットボトルに300mL水を入れて、ハッカ油を1~2滴加えます。

これをさらに10倍に薄めたくらいがちょうどよい感じ。

ハッカ油は薬局でもAmazonでも買えます。

これなら安いし、余計な成分も入りません。

浄水ではなく水道水を使うのは、防腐剤の代りです。

多少なりとも塩素が入っていますから。

イソジンとか、のどぬーるスプレーなどのヨード製剤は使わないほうがよいです。

殺菌作用もありますが、同時にのどの細胞を殺してしまい、かえって喉が荒れます。

うがい薬についても調べてみました。

これならOKといううがい薬も作ったので、見てください。

レシピ*うがい薬。

最後に

せきの出る疾患には、重篤なものもたくさんあるし、他人に移してしまう病気が隠れていることもあります。

そんな時は、お医者さんの診断と、お医者さんの出す薬が必要です。

ヒューヒュー音がするとき、長引くとき、発熱(微熱でも)が続くとき、呼吸が苦しい時などは、病院に行ってください。