ここまで暑いと、食欲がなくなってしまう方も少なくないと思われます。

暑いから、喉ごしの良い甘味や甘い飲み物を食事替わりにしている方もいらっしゃるでしょう。

甘味はカロリーが多く、体重管理や血糖値を気にして、砂糖以外の甘味料を利用することもあると思います。

甘味料には、天然由来のものと、天然にはない化学構造の合成した人工甘味料がありますが、どちらもダイエットや2型糖尿病のカロリーコントロール、糖質摂取コントロールに利用されていますね。

ダイエット効果を謳うノンカロリー飲料・食品に積極的にノンカロリーの甘味料が使われています。

欧米、特にアメリカではこれらの甘味料の使用は一般的で、ノンカロリー飲料・食品には人工甘味料が広く使われているようです。

中でも人工甘味料はその危険性がいろいろ言われていますが、ほんとうのところはどうなのでしょうか。

今日は、甘味料・人工甘味料の種類と特徴をおさらいしてから、人工甘味料の使用がBMIやメタボ、高血圧、2型糖尿病、心血管疾患にどのように影響するかについての研究をまとめて解析した結果をお知らせます。

甘味料の種類と特徴を知っておこう

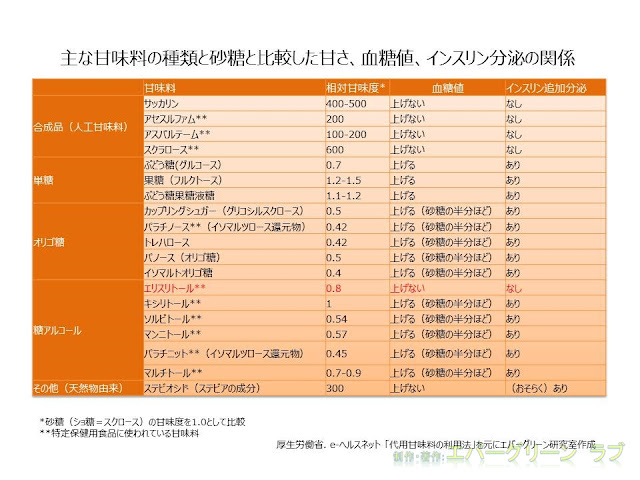

表を見てください。甘味料の甘さは、砂糖の甘さを1として比較しています。

人工甘味料は、砂糖と比べてどれも強烈な甘味ですね。

ただし、人工甘味料は血糖値やインスリン分泌に影響することはありません。

この点は安心してよいと思います。

主な人工甘味料は、サッカリン、アセスルファム 、アスパルテーム、スクラロースです。

ステビアは厳密には人工甘味料ではなく、血糖値は上げないものの、インスリンを追加分泌させる作用がラットで認められているので、ちょっと気になりますね。

表の中で血糖値を上げる甘味料にはカロリーがあると考えてください。

表の中の人工甘味料は天然にはない化学構造で合成したものですが、天然由来の甘味成分と同一の化学構造を持つ甘味料であっても、酵素やアルカリを使った化学反応で工業的に「合成」しているものがほとんどです。

甘味料を大量生産して一般市場に出回っている価格にするには効率の良い「合成」は不可欠と言えます。

天然原料からの抽出では効率が悪くとてもコストがかかってしまいます。

天然原料抽出でも合成でも、できる甘味料の化学構造に違いはないので、「天然」が良く、「合成」が悪いということはありません。

人工甘味料は血糖値を上げない

人工甘味料は、砂糖に比べて強烈に甘いといいましたが、こと血糖値とインスリン分泌に関しては、問題は概ねないと言えるでしょう。人工甘味料がインスリン分泌を促進するというのはうそです。

オーガニック志向など、人工物・合成物を嫌い、天然物を崇拝する人たちの中には、根拠も証拠もなく人工物・合成物の危険性を言う方がいますので、注意が必要です。

糖質制限にはエリスリトールがお勧め

糖質制限ダイエットする場合や、糖尿病予備軍の人におススメ甘味料はエリスリトールです。エリスリトールは、メロン、梨やブドウなどの果物や、醤油、味噌、日本酒などの発酵食品にも含まれる甘味成分です。

他の糖アルコールと異なり、良く吸収されるため下痢などの副作用が出にくく、吸収されたエリスリトールは代謝を受けずに90%以上が尿中に排泄されます。

表のように砂糖の8割ほどの甘さで、血糖値とインスリン分泌に影響がありません。

砂糖よりさっぱりしていて、後味が残りません。

物足りないと思われるかもしれませんが、しつこさがないので好まれる方も多いと思います。

エバーグリーン研究室でも使用している優れた甘味料で、お勧めです。

人工甘味料は健康に悪影響する?

さて、人工甘味料を常用すると、砂糖の常用と同程度に肥満・2型糖尿病、メタボリックシンドローム、心血管疾患のリスクが上がるという報告がこれまでにもありました。Swithers SE.Artificial sweeteners produce the counterintuitive effect of inducing metabolic derangements. Trends Endocrinol Metab. 2013 Sep;24(9):431-41.

血糖値とインスリン分泌を上げない人工甘味料の常用が、なぜこれらの病気のリスクを上げてしまうのでしょうか?

人工甘味料は本当に危険なの?

メタ解析:ノンカロリー甘味料の心血管・メタボリックシンドロームへの影響

Meghan B. Azad et.al. Nonnutritive sweeteners and cardiometabolic health: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and prospective cohort studies CMAJ 2017 July 17;189:E929-39. doi: 10.1503/cmaj.161390

今回の研究では、どうなっているでしょう?

メタ解析:ノンカロリー甘味料の心血管・メタボリックシンドロームへの影響

【研究の目的】・人工甘味料の常用がメタボリックシンドロームや2型糖尿病、心血管疾患のリスクとなるかを調べる。

【研究の方法=メタ解析】

・人工甘味料を常用するグループと常用しないグループに入る人を予めくじ引きで定めて、常用するグループでは実際に人工甘味料を使ってもらい、その後それぞれのグループでメタボリックシンドロームや心血管疾患の発症率やリスクがどうなっていたかを調べた(無作為化対照前向き介入)研究と、健康な人々で、人工甘味料を常用していたと報告した人のグループと、常用しなかった人のグループでの発症率やリスクがどうなっていたかを調べた前向きコーホート(観察)研究を2016年1月の時点で、国際的なデータベース(MEDLINE、Embase 、 Cochrane Library)で検索した。

・これらの研究がデータ解析対象として信頼できるものかを評価し、信頼できる研究を抽出した。

・抽出した研究からのデータをまとめて、大きなビッグデータとして統合して改めて統計学的に解析した。

【研究の結果】

・37の試験が抽出の基準を満たしていた。

・ 7 つは介入研究 (1,003人参加、観察期間の中央値6か月) 。

・30はコーホート(観察)研究 (405,907人参加、観察期間の中央値10年間)。

・アスパルテーム・スクラロース・ステビオシド(ステビア)などの人工甘味料摂取とBMI低下は関連せず、長期観察研究ではむしろ上昇と関連していた。

・人工甘味料の常用で、肥満、高血圧、メタボリックシンドローム、2型糖尿病、心血管疾患のリスク(危険度)が上昇した。

【研究から考えられること】

今回まとめたメタ解析だけでは、人工甘味料のリスクを確定的に言うことはできない。

しかし、人工甘味料がこれだけ広く使用されていることから、少なくとも使用にあたってのリスクの可能性を警告するべきだろう。

もっと詳しい研究が必要である。

人工甘味料そのものにリスクがあるわけではない ?

いかがですか?エバーグリーン研究室でこの論文を読んだ限りでも、今回の研究では、人工甘味料にはリスクがあると確定的に言うことはできないと思います。

このメタ解析で注目すべきなのは、

●観察期間が短い介入研究では人工甘味料のグループのBMI低下がみられなかった

ことと、

●長期観察研究ではBMI上昇傾向が認められた

ことです。

つまり、人工甘味料を使っても摂取カロリーに影響はなく(減少させられず)、自己申告によって人工甘味料を常用してきたと報告した人のグループでBMIが上昇したのには、人工甘味料によるカロリーコントロールの効果とは別の要素が関係していると考えられます。

恐らく、人工甘味料を常用してきたと報告した人は、人工甘味料を常に使いたいほど「甘味」に飢えており、この食事の嗜好が、これらの悪影響の原因と考えるのが自然だと思います。

このような嗜好の人は、極端な味付けのものをたくさん食べる傾向があっても不思議ではありません。

食べ物が偏りがちで、間食が多いなどの、人工甘味料以外の食生活の習慣に問題があると思われます。

もちろん、人工甘味料そのものにもリスクが全くないとは、データーが未だ十分に集まっていないため言い切れません。

しかし、観察期間が短い介入研究での結果をみたところ、BMIが著しく上昇したり、他の明らかな有害事象が認められたわけではなく(BMIは低下しない程度)、やはり、人工甘味料そのものがリスクを誘引しているとは考えにくいと思います。

嗜好を躾(しつけ)よう

誰でも、美味しいものは好きです。楽しいこと、わくわくすることは好きだし、美しいものも、性的なことも、物欲もモチロンあります。

これらはみな脳の報酬系が関わっています。

何度も言いますが我々生命の進化の歴史は飢餓と生殖(種の生き残り)の闘いでした。

脳の報酬系は、この歴史の上に獲得した生物の性質です。

生存と生殖にとって大切で得難いものを追い求める習性を、生物は多かれ少なかれ獲得してしまっているのです。

報酬系の恐ろしさはペットを見ているとわかります。

ワンちゃんやニャンコも、野生動物に比べて、報酬系が高じているのがわかります。

野生の猫はもともと肉食で、植物食(穀物、果実、野菜・根菜)しません。

そのような食性で味蕾を進化させ、糖類の甘味や塩味を感じにくい猫が、ご主人の食べるクッキーなどをしつこく欲しがる光景には何か異常を感じます。

生物の家畜化は報酬系の異常な働きを招くのではないでしょうか。

われわれ人間も同じでしょう。

今は「アメリカ人好みの黄色や紫の過激に甘いケーキはとても食べられない 」と思っていても、食べ慣れればいつの間にか美味しく、病みつきになってしまうかもしれません。

飽くなき報酬系が呼び覚ます欲望を満たすことを優先する行動様式が、生活習慣を乱し、暴飲暴食に走らせます。

人工甘味料は表のように軒並み砂糖の100倍以上と強烈な甘味です。

人工甘味料に限らず、甘味料を常用したいと思う「嗜好=報酬系の暴走」が問題なのではないでしょうか?

やはり「足るを知り」、極端な嗜好に走らないように、「欲望」をコントロールすることが健康の秘訣のようです。

⇒「足ることのない」人間の報酬系

よろしければこちらのコンテンツもどうぞ。

食べ物・栄養

食生活は進化の中で3回変わった

50歳超女性は夕食でタンパク50g

飲酒でボケが早まる!

砂糖入り飲料のリスク

おいしさの罠

米国マクドナルド が抗生物質与えた鶏肉の使用をやめる

食品のコレステロールは気にしなくてOK

エナジードリンクは飲んでもOK?

短い期間でも、健康な食事でがんのリスクが減る

カメはなぜ長生きか?

酵素健康食品のウソ

早い、うまい、安いが身を滅ぼす

血糖値だけでない空腹感のメカニズム

空腹感を抑える食べ方

糖をためる仕組み、脂肪を消費する仕組み

食品中の脂肪は気にしなくてもOK

関節痛サプリのウソ

主食の罠

熱中症対策、誤解していませんか?

たくさん動いていれば何を食べてもOK

夜に炭水化物を食べないほうが良い

糖質

血糖になる栄養素

何を食べると血糖値が上がる?

「糖類オフ」と「糖質オフ」の違い

ブドウ糖と果糖の毒性

果糖はブドウ糖より危険

果糖は別腹

糖類を食べるとおなかがすく?

糖質は食べ物でとる必要はない?

糖質制限で二日酔いから解放?

アルコール飲料 角砂糖いくつ分?

スポーツドリンクで糖尿病に?

お酒と糖類の依存性

あなたの1日の糖質量

糖質制限 糖質は何gまでOK?

エナジードリンクは飲んでもOK?

加糖飲料の危険性が次々証明

全粒粉や玄米はなぜ体に良い?

高血糖の恐ろしい結果、終末糖化産物(AGEs)とは?

早い、うまい、安いが身を滅ぼす

血糖値だけでない空腹感のメカニズム

空腹感を抑える食べ方

糖をためる仕組み、脂肪を消費する仕組み

主食の罠

たくさん動いていれば何を食べてもOK

夜に炭水化物を食べないほうが良い

糖尿病

4~5人に1人が糖尿病予備群!

糖毒性で糖尿病予備群に??

グルコーススパイクに注意

インスリンは肥満ホルモン?!

早食いはメタボの元

厚労省お墨付き栄養法で糖尿病?

低GI食品って意味ある?

やっぱりGIはあてにならない

糖尿病予備群は癌リスクが15%高い

全粒粉や玄米はなぜ体に良い?

高血糖の末路、終末糖化産物(AGEs)とは?

血糖値だけでない空腹感のメカニズム

空腹感を抑える食べ方

糖をためる仕組み、脂肪を消費する仕組み

主食の罠

たくさん動いていれば何を食べてもOK

夜に炭水化物を食べないほうが良い

脂肪

脂肪細胞が食欲をコントロールする

脂肪細胞はパンパンに膨らみ、増えて、炎症!

脂肪を貯めるしくみ

脂肪細胞の正体

りんご型肥満でおなかが炎症

脂肪は悪者?

血糖値だけでない空腹感のメカニズム

食品中の脂肪は気にしなくてもOK

脂肪細胞が食欲をコントロールする

脂肪細胞はパンパンに膨らみ、増えて、炎症!

脂肪を貯めるしくみ

脂肪細胞の正体

りんご型肥満でおなかが炎症

脂肪は悪者?

血糖値だけでない空腹感のメカニズム

食品中の脂肪は気にしなくてもOK