脂肪は悪者?

しなやかなでしかも丈夫な細胞膜を保つことは、われわれの体のすべての細胞の健康の基本といえるでしょう。

今日はそのしなやかさを保つための、体に良い脂肪(脂質)と、間違った脂肪と、安全な脂肪の摂り方をお話しますね。

DHA、EPA、アラキドン酸

みなさん、魚の油、魚油が体に良いとお聞きになったことがあるかと思います。イワシやマグロなどの魚油にはDHAとかEPAなどの多価不飽和脂肪酸とよばれる脂肪の成分を含んでいます。

DHAやEPAはサプリメントなどでも販売されていますね。

薬にもなっています。

なぜ、DHAやEPAは体に良いとされるのでしょう。

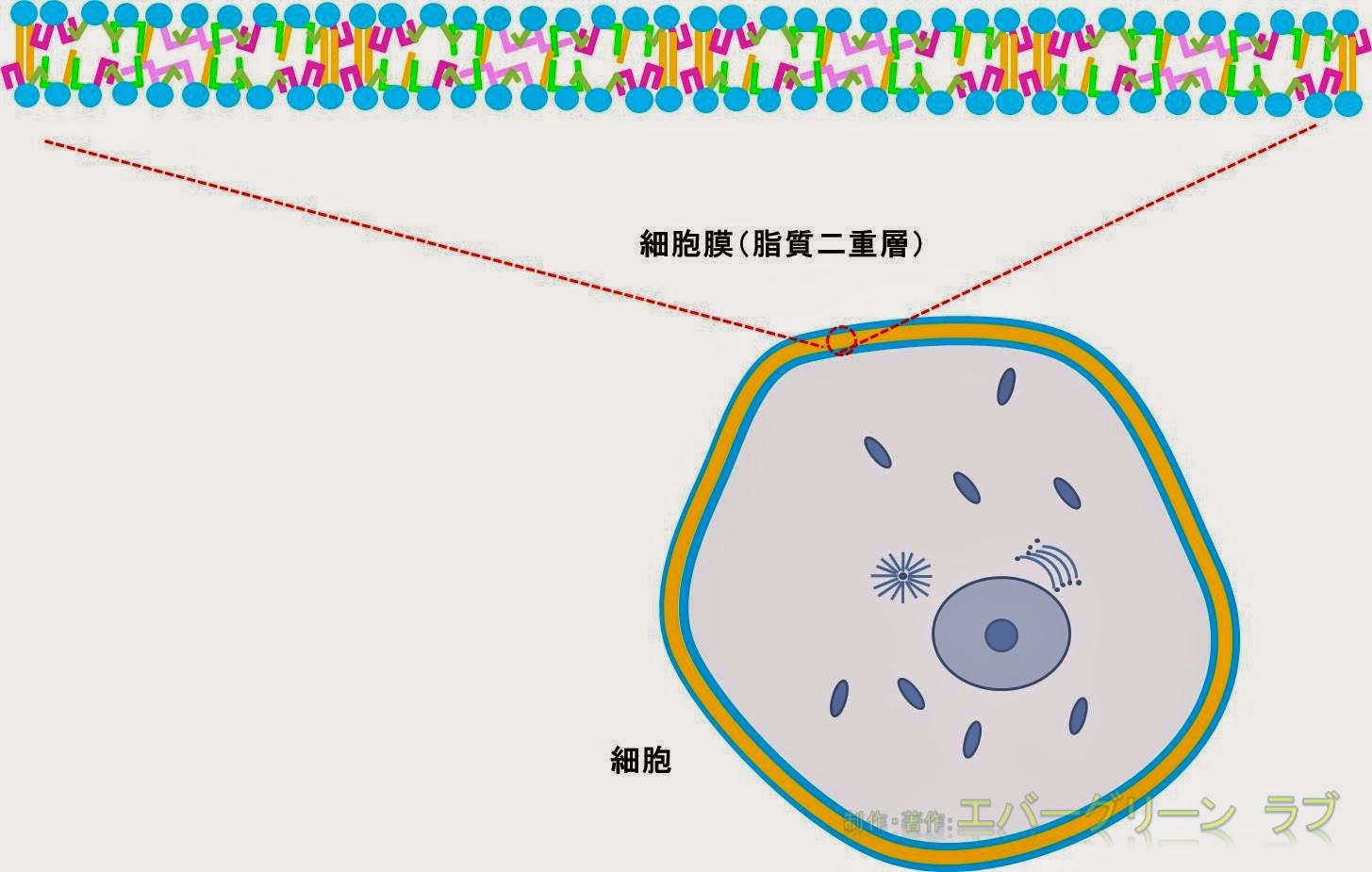

下の絵を見てください。

|

| 細胞膜と脂質二重層 脂質二重層を構成するグリセロリン脂質の脂肪酸の7割は多価不飽和脂肪酸といわれる。 |

この前もお話ししたように、私たちの細胞の細胞膜は脂質二重層でできていて、これを構成するのが脂肪酸です。

脂質二重層の構造について詳しくは下のリンクをお読みください。

⇒脂肪は悪者?

水色の頭に2本の脚のようなものが生えていますね。

これが脂質二重層を作っているグリセロリン脂質とよばれるものです。

グリセロリン脂質の脂肪酸の部分は、水色の玉の下に生えている脚のようなところです。

黄色、ピンク、紫、薄いグリーン、濃いグリーンなどの脚が見えますね。

これはみんな脂肪酸でできています。

EPAとかDHAもこの脂肪酸の仲間です。

ちょっと拡大して見てみましょう。

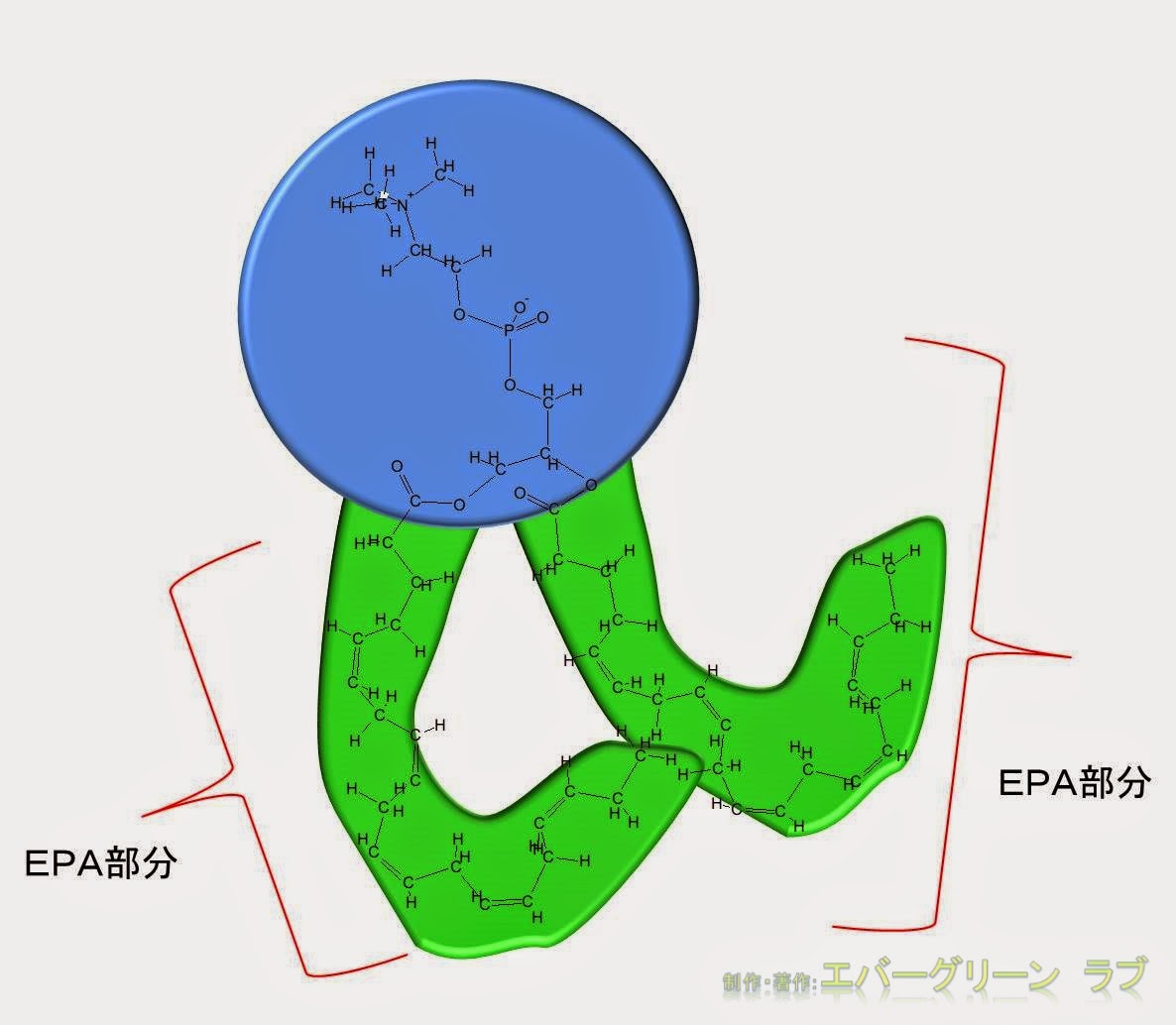

EPAはこんな感じで細胞膜を構成している

まずは、EPAを含むグリセロリン脂質です。EPAには、化学構造式でC=Cで表される二重結合が5つ含まれ、二重結合の部分で曲がって(ねじれて)います。

ですのでEPAでできているグリセロリン脂質の脚が曲がっているようになっているのです。

この二重結合を2つ以上持っている脂肪酸を多価不飽和脂肪酸と呼びます。

DHAはこんな感じで細胞膜を構成している

次にDHAです。明るいグリーン色の脚がDHAの部分です。

DHAはEPAと同じように、化学構造式でC=Cで表される、二重結合が6つ含まれ、EPAよりさらに二重結合の部分で曲がって(ねじれて)います。

EPAやDHAでできているグリセロリン脂質は、このように脚の部分がまっすぐでなく、曲がる(ねじれる)ことでスプリングのような柔軟性をもっているとされます。

細胞膜の構成成分である、これらの脂肪酸成分が柔軟性を持つことは、細胞がしなやかであるためにとても大切なことです。

EPAやDHAが体に良い脂肪酸(あぶら)であるとされる1つの理由です。

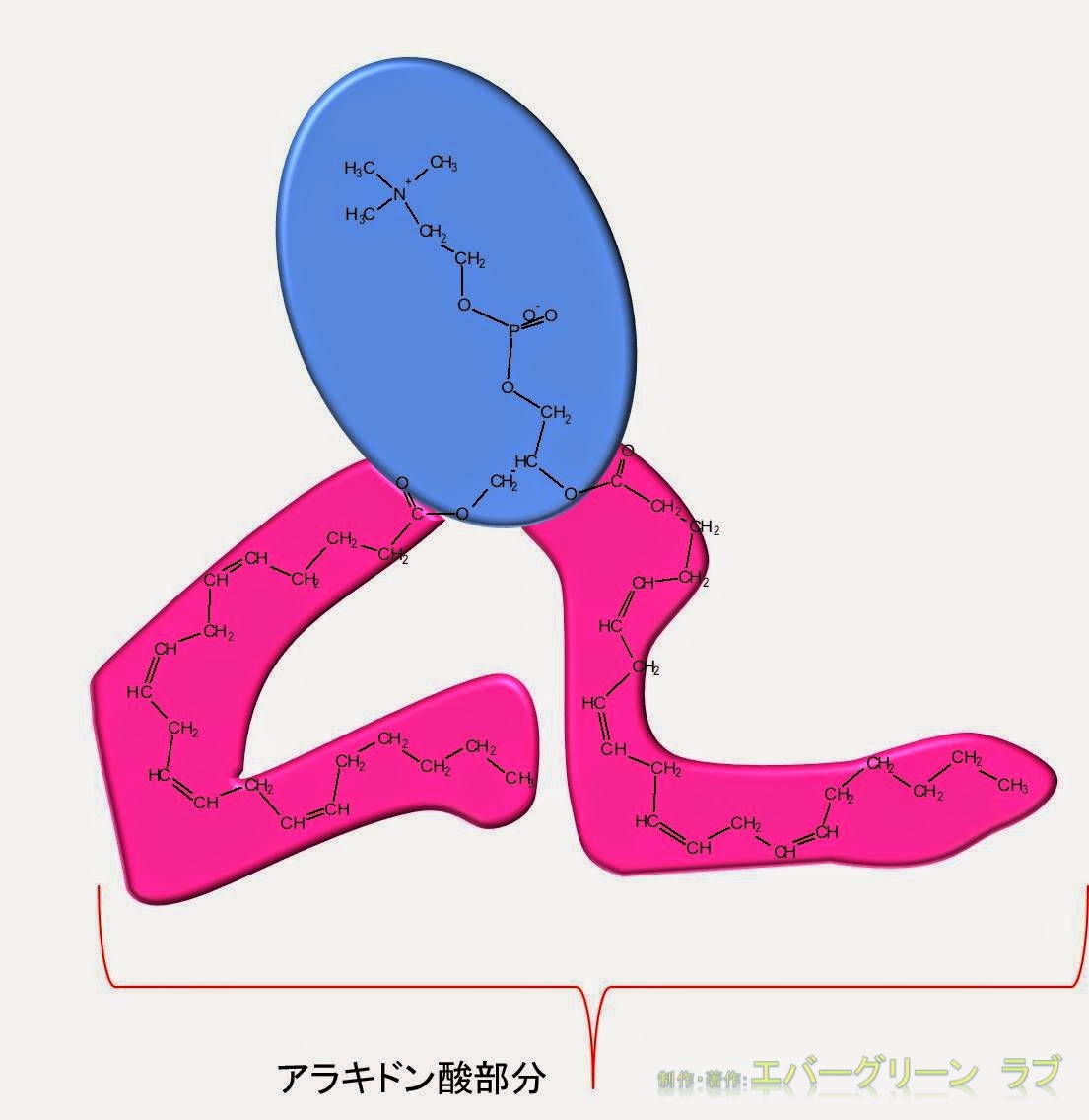

アラキドン酸はEPA、DHAと似ているけれど・・・

さて、次に、あまり多いと困ってしまう脂肪酸を見ましょう。アラキドン酸という脂肪酸成分です。

ピンク色の脚がアラキドン酸の部分です。

アラキドン酸も化学構造式でC=Cで表される、二重結合が4つ含まれ、二重結合の部分で曲がって(ねじれて)います。

アラキドン酸でできているグリセロリン脂質も、EPAやDHAでできているグリセロリン脂質と同じように、柔軟性をもち、細胞のしなやかさに役立っていると考えられます。

でも、ちょっとだけ困った性質を持っています。

じつは、アラキドン酸は一部がグリセロリン脂質から離れて、細胞の中で化学的に構造が変化して、炎症などを起こす物質に変わってしまうのです。

アラキドン酸から生まれる問題児

ちょっと複雑な絵ですみません。図の上側にあるのが、細胞膜の脂質二重層です。

その真ん中よりちょっと左側にピンク色の脚を点線の丸で囲みました。

アラキドン酸です。

アラキドン酸は、ホスホリパーゼA2という酵素が働くと、細胞膜の脂質二重層から切り出されて、細胞の中に浮かびます。

すると、シクロオキシゲナーゼや5-リポキシゲナーゼなどの酵素の働きで、プロスタグランジン、ロイコトリエン、トロンボキサンといった炎症、アレルギー、血栓、気管支を縮める作用(喘息)など、多すぎると病気の引き金となる物質に変わってゆきます。

図の中では、赤い四角で囲ってある物質が、問題の作用を持つものです。

これが問題なのです。

もちろん、アラキドン酸から作られる物質がすべて悪いわけではありません。

緑色の四角で囲った、プロスタグランジンE2やI2などは血液の流れを保つためにとても大切な物質ですし、ほかの物質も、身体の機能を保つためには必要な物質です。

ただ、多すぎると、病気の引き金になってしまうのです。

同じプロスタグタンジンでよく似た形をしていても、先ほどのD2やF2αのように問題になるものと、E2やI2のように有用なものがあるのですから、不思議ですね。

今度はEPAです。

真ん中よりちょっと右側にグリーン色の脚を点線の丸で囲んであります。

EPAも、アラキドン酸と同じように酵素によって切り出され、プロスタグランジン、ロイコトリエン、トロンボキサンになりますが、EPAから作られるこれらの物質は、病気の引き金なるような作用を持っていません。

図の中で、問題となる作用を持たないものを緑色の四角で囲ってあります。

EPAから出てくる物質は、みな緑色の四角で囲われ、問題となる作用を持っていないことがわかります。

ちなみに、先ほど、アラキドン酸から作られたプロスタグランジン、ロイコトリエン、トロンボキサンの数種が、黒い四角で囲んだ炎症、アレルギー、血栓、喘息などの引き金となるとお話ししましたね。

ブルーの四角で囲んだところは、これらの病気の症状を抑えるために使われている薬です。

でもここからが今回の本番、身体に良い油の話です。

もうちょっとお付き合いください。

最後の絵です。

先ほど見たように、細胞の中で、EPAやアラキドン酸を出発点に生理的に必要な物質を作り出したりして、脂質二重層の中の脚の部分が取れてしまうと、それを補うように、新たな脂肪酸成分が、取り込まれるのです。

これが、まるで、椅子取りゲームのようで、こぞって、各種の脂肪酸が入り込もうとします。

ですから、細胞膜を構成する脂肪酸の7割ぐらいが、多価不飽和脂肪酸といわれています。

加えて、EPAとアラキドン酸が良い割合で取り込まれることが大事なのです。

図のように、キャノーラ油(菜種油)、コーン油、大豆油、ひまわり油などの植物オイルに多い、リノール酸は身体に入るとアラキドン酸の原料にもなります。

また、シソ油=エゴマ油、亜麻仁(アマニ)油=フラックスシードオイルなどに多く含まれるαリノレン酸は、身体に入るとEPAの原料にもなります。

近頃、健康に良いとして、シソ油=エゴマ油、亜麻仁(アマニ)油=フラックスシードオイルが注目されていますね。

これは、αリノレン酸がEPAやDHAに変わることが注目されているためです。

キャノーラ油(菜種油)、コーン油、大豆油、ひまわり油などは家畜の飼料の残りから絞られるので安価なのです。

油脂会社や食品会社はこれらを、食用油やマヨネーズなどをふんだんに使ったおいしい料理のレシピや、加工食品として積極的にマーケティングしています。

テレビのグルメ番組や料理番組、コマーシャルを見れば一目瞭然ですね。

現代の文明社会で、お手軽な一般的な食生活を送ると、リノール酸を多く含む油ばかりを食べることになってしまうのです。

これでは、EPAとアラキドン酸の良いバランスを保てません。

食用の植物油や動物性の油脂がこれほどふんだんにわれわれの食生活に浸透したのも、油脂の搾油技術の進歩に伴う、ほんの最近のことです。

それにつれて、調理法やレシピが変化し、ファストフードなどの外食も増え、加工食品が増加してきたのです。

それまでは、食用の油脂は高価で、油で揚げる、炒めるなどの調理法は、ごちそうのときだけだったはずです。

外食や加工食品をなるべく避けて、魚、肉、卵、野菜などの沢山の種類の食材を、なるべく油を使わずに、煮る、蒸す、焼くなどの昔ながらの方法で調理すれば、EPAとアラキドン酸のバランスを崩さずに済むと思います。

別なページで、脂肪の消化吸収、脂肪細胞への取り込みについてはお話ししました。

リンクをご覧ください。

⇒脂肪の消化吸収はこちらを

⇒脂肪を貯めるしくみ

図の中では、赤い四角で囲ってある物質が、問題の作用を持つものです。

これが問題なのです。

もちろん、アラキドン酸から作られる物質がすべて悪いわけではありません。

緑色の四角で囲った、プロスタグランジンE2やI2などは血液の流れを保つためにとても大切な物質ですし、ほかの物質も、身体の機能を保つためには必要な物質です。

ただ、多すぎると、病気の引き金になってしまうのです。

同じプロスタグタンジンでよく似た形をしていても、先ほどのD2やF2αのように問題になるものと、E2やI2のように有用なものがあるのですから、不思議ですね。

EPAからできる物質はみんなよい子

もう一度、上の図を見てください。今度はEPAです。

真ん中よりちょっと右側にグリーン色の脚を点線の丸で囲んであります。

EPAも、アラキドン酸と同じように酵素によって切り出され、プロスタグランジン、ロイコトリエン、トロンボキサンになりますが、EPAから作られるこれらの物質は、病気の引き金なるような作用を持っていません。

図の中で、問題となる作用を持たないものを緑色の四角で囲ってあります。

EPAから出てくる物質は、みな緑色の四角で囲われ、問題となる作用を持っていないことがわかります。

ちなみに、先ほど、アラキドン酸から作られたプロスタグランジン、ロイコトリエン、トロンボキサンの数種が、黒い四角で囲んだ炎症、アレルギー、血栓、喘息などの引き金となるとお話ししましたね。

ブルーの四角で囲んだところは、これらの病気の症状を抑えるために使われている薬です。

身体によい油?、悪い油!?

ちょっと複雑で説明が長くなってしまいました。でもここからが今回の本番、身体に良い油の話です。

もうちょっとお付き合いください。

最後の絵です。

細胞膜の成分は入れ替わっていく

細胞膜の脂質二重層の中の脂肪酸成分(脚の部分は)、必要に応じて入れ替わります。先ほど見たように、細胞の中で、EPAやアラキドン酸を出発点に生理的に必要な物質を作り出したりして、脂質二重層の中の脚の部分が取れてしまうと、それを補うように、新たな脂肪酸成分が、取り込まれるのです。

これが、まるで、椅子取りゲームのようで、こぞって、各種の脂肪酸が入り込もうとします。

柔軟な細胞膜には多価不飽和脂肪酸が必要

細胞膜の柔軟性のためには、EPAやアラキドン酸のように、二重結合(C=C)が多く含まれる多価不飽和脂肪酸が適しています。ですから、細胞膜を構成する脂肪酸の7割ぐらいが、多価不飽和脂肪酸といわれています。

加えて、EPAとアラキドン酸が良い割合で取り込まれることが大事なのです。

アラキドン酸・EPAをバランスよく摂るには

アラキドン酸は、主に肉、卵、魚、に含まれ、EPAは、魚に多く含まれています。図のように、キャノーラ油(菜種油)、コーン油、大豆油、ひまわり油などの植物オイルに多い、リノール酸は身体に入るとアラキドン酸の原料にもなります。

また、シソ油=エゴマ油、亜麻仁(アマニ)油=フラックスシードオイルなどに多く含まれるαリノレン酸は、身体に入るとEPAの原料にもなります。

近頃、健康に良いとして、シソ油=エゴマ油、亜麻仁(アマニ)油=フラックスシードオイルが注目されていますね。

これは、αリノレン酸がEPAやDHAに変わることが注目されているためです。

普通の食生活では、リノール酸に偏りがち

揚げ物料理や炒め物、サラダドレッシング、マヨネーズ、マーガリン、カレールーやシチューのルー、トマトソースやホワイトソースなどの各種の料理ソース、クリーム、ポテトチップやスナック菓子、揚げおかき、パン、お菓子、ケーキなどのスイーツなど、お手軽でおいしいものは、みなリノール酸を多く含む植物油がふんだんに使われています。キャノーラ油(菜種油)、コーン油、大豆油、ひまわり油などは家畜の飼料の残りから絞られるので安価なのです。

油脂会社や食品会社はこれらを、食用油やマヨネーズなどをふんだんに使ったおいしい料理のレシピや、加工食品として積極的にマーケティングしています。

テレビのグルメ番組や料理番組、コマーシャルを見れば一目瞭然ですね。

現代の文明社会で、お手軽な一般的な食生活を送ると、リノール酸を多く含む油ばかりを食べることになってしまうのです。

これでは、EPAとアラキドン酸の良いバランスを保てません。

食用の植物油や動物性の油脂がこれほどふんだんにわれわれの食生活に浸透したのも、油脂の搾油技術の進歩に伴う、ほんの最近のことです。

それにつれて、調理法やレシピが変化し、ファストフードなどの外食も増え、加工食品が増加してきたのです。

それまでは、食用の油脂は高価で、油で揚げる、炒めるなどの調理法は、ごちそうのときだけだったはずです。

外食や加工食品をなるべく避けて、魚、肉、卵、野菜などの沢山の種類の食材を、なるべく油を使わずに、煮る、蒸す、焼くなどの昔ながらの方法で調理すれば、EPAとアラキドン酸のバランスを崩さずに済むと思います。

別なページで、脂肪の消化吸収、脂肪細胞への取り込みについてはお話ししました。

リンクをご覧ください。

⇒脂肪の消化吸収はこちらを

⇒脂肪を貯めるしくみ