私たちエバーグリーン研究室では、単純糖質(遊離糖質=砂糖、グルコース、果糖)などを多く含む“高エネルギー効率”“高エネルギー密度”の食品から、たくさんカロリーを摂取することに警鐘を鳴らしています。

私たちエバーグリーン研究室では、単純糖質(遊離糖質=砂糖、グルコース、果糖)などを多く含む“高エネルギー効率”“高エネルギー密度”の食品から、たくさんカロリーを摂取することに警鐘を鳴らしています。⇒“エネルギー効率”“エネルギー密度”の問題点

脂肪制限や糖質制限など、ダイエットや健康管理のやり方はいろいろ議論になりますが、今日はちょっと注目すべき研究をご紹介します。

高脂肪の地中海食は体重とウエストサイズを減らす

Effect of a high-fat Mediterranean diet on bodyweight and waist circumference: a prespecified secondary outcomes analysis of the PREDIMED randomised controlled trialThe Lancet Diabetes & Endocrinology: Mediterranean diet high in healthy fat does not lead to weight gain, according to randomized trial

【研究の参加者】

・2003~2010年に、スペインの11の病院で2型糖尿病と診断されたり、心臓病・血管病の危険因子(喫煙、高血圧、肥満、脂質異常症、メタボリックシンドローム)を3つ以上持つと診断された55-80歳の男女7447人で、全体の90%以上が過体重または肥満。

【研究の方法】

・参加者7447人を

①オリーブオイルが多く、摂取カロリー制限をしない野菜の多い地中海食に2,543人

②ナッツが多く、摂取カロリー制限をしない野菜の多い地中海食に2,454人

③脂肪をすべて避けるように指導された低脂肪食に2,450人

の3グループにランダムに分けて、

・その中から一部をサンプルとして、ランダムに選んで血液と尿検査を行った。

・5年間観察して、5年経過した時点での、体重、ウエストサイズ、食事内容を摂取総カロリーなどを測定して比較した。

【研究の結果】

5年経過した時点での、

・脂肪摂取量が、

①のオリーブオイルが多いグループでは増加(+1.8%)

②のナッツが多いグループでは増加(+1.8%)

③の低脂肪食グループでは減少(-2.6%)

・たんぱく質と炭水化物からのエネルギー摂取量の割合は、

①のオリーブオイルが多いグループでは減少

②のナッツが多いグループでは減少

・平均すると、どのグループでも体重は少し減少した。

・体重減少は

①のオリーブオイルが多いグループ(-0.88kg)

②のナッツが多いグループ(-0.40kg)

③の低脂肪食グループ(-0.60kg)

・体重減少は、

③の低脂肪食グループに比べて、①のオリーブオイルが多いグループで統計学的に明らかに減少していた。

・平均すると、どのグループでもウエストサイズは増加した。

・ウエストサイズは

①のオリーブオイルが多いグループ(+0.85cm)

②のナッツが多いグループ(+0.37cm)

③の低脂肪食グループ(+1.2cm)

・ウエストサイズの増加は、

③の低脂肪食グループに比べて、

①のオリーブオイルが多いグループと

②のナッツが多いグループ(+0.37cm)で統計学的に明らかに少なかった。

【研究のスポンサー】

Spanish Government(スペイン政府), CIBERobn(肥満と栄養関連疾患の研究機関), Instituto de Salud Carlos III(公的生物医学研究所), Hojiblanca(オリーブオイルメーカー), Patrimonio Comunal Olivarero(オリーブオイルメーカー), California Walnut Commission(カリフォルニア クルミ協会), Borges SA(オリーブオイルメーカー), Morella Nuts(ナッツ供給企業).

【研究から考えられること】

- 脂肪の総摂取量について、食事の指導を修正する必要がある。

- 脂肪摂取を制限しなければならないとの強迫観念を改め、植物油、ヨーグルト、チーズなどの食品からもカロリーを摂取すべきである。

- デンプン、糖、塩、トランス脂肪酸を多く含む食品を少なくすべきである。

脂肪を制限しても体重やウエストは減らない

いかがですか?この研究は、オリーブオイルメーカー、ナッツ供給企業などがスポンサーになっていることを割り引いてみても、研究の参加者が多く、かつ5年にわたって観察しているので、ある程度説得力があると思います。

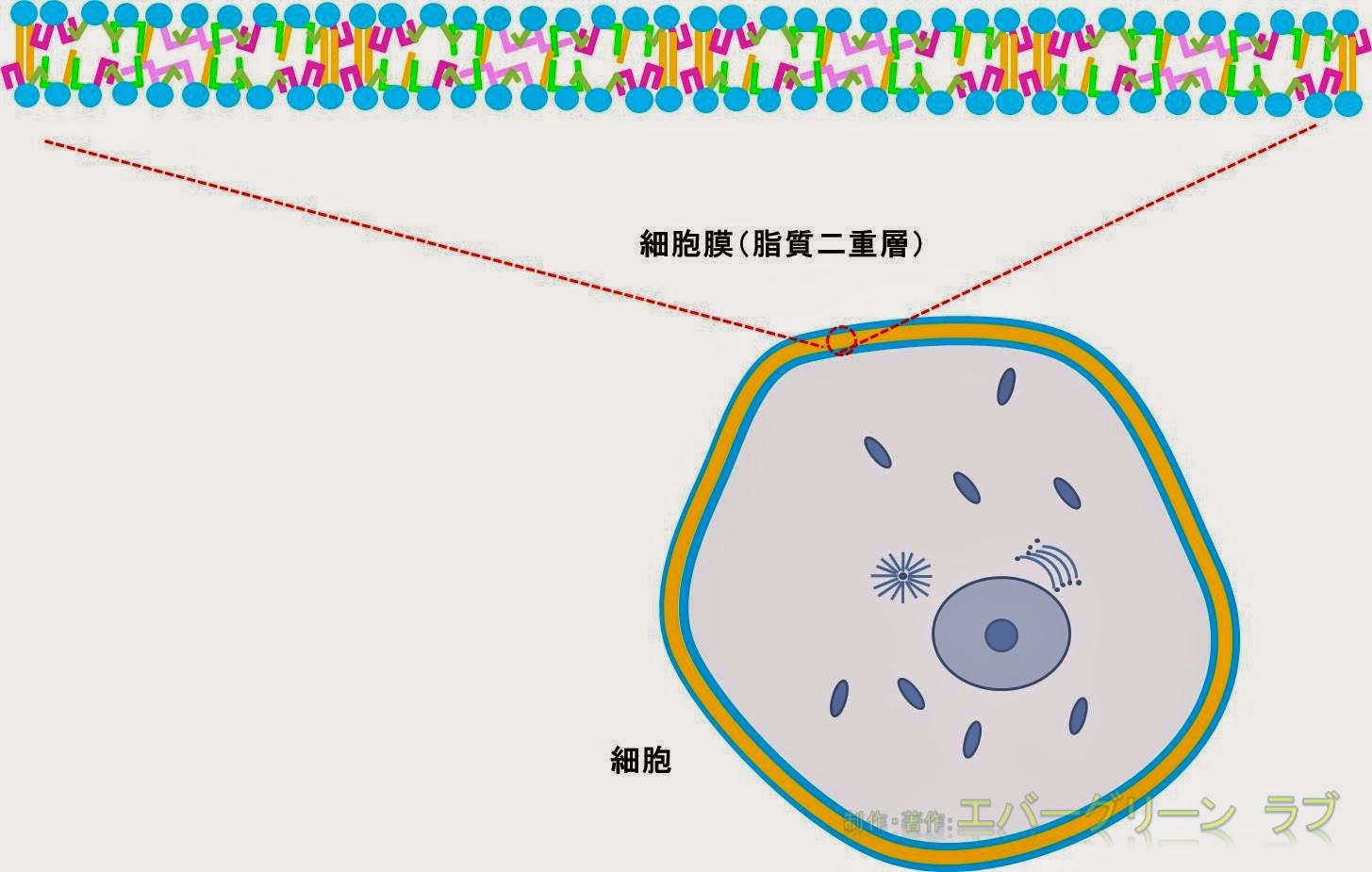

脂肪が高カロリーなのは事実ですが、実は脂肪は消化吸収に時間がかかり、エネルギーとして利用しようとすると決して効率の良い栄養素ではありません。

⇒脂肪は消化・吸収が遅い

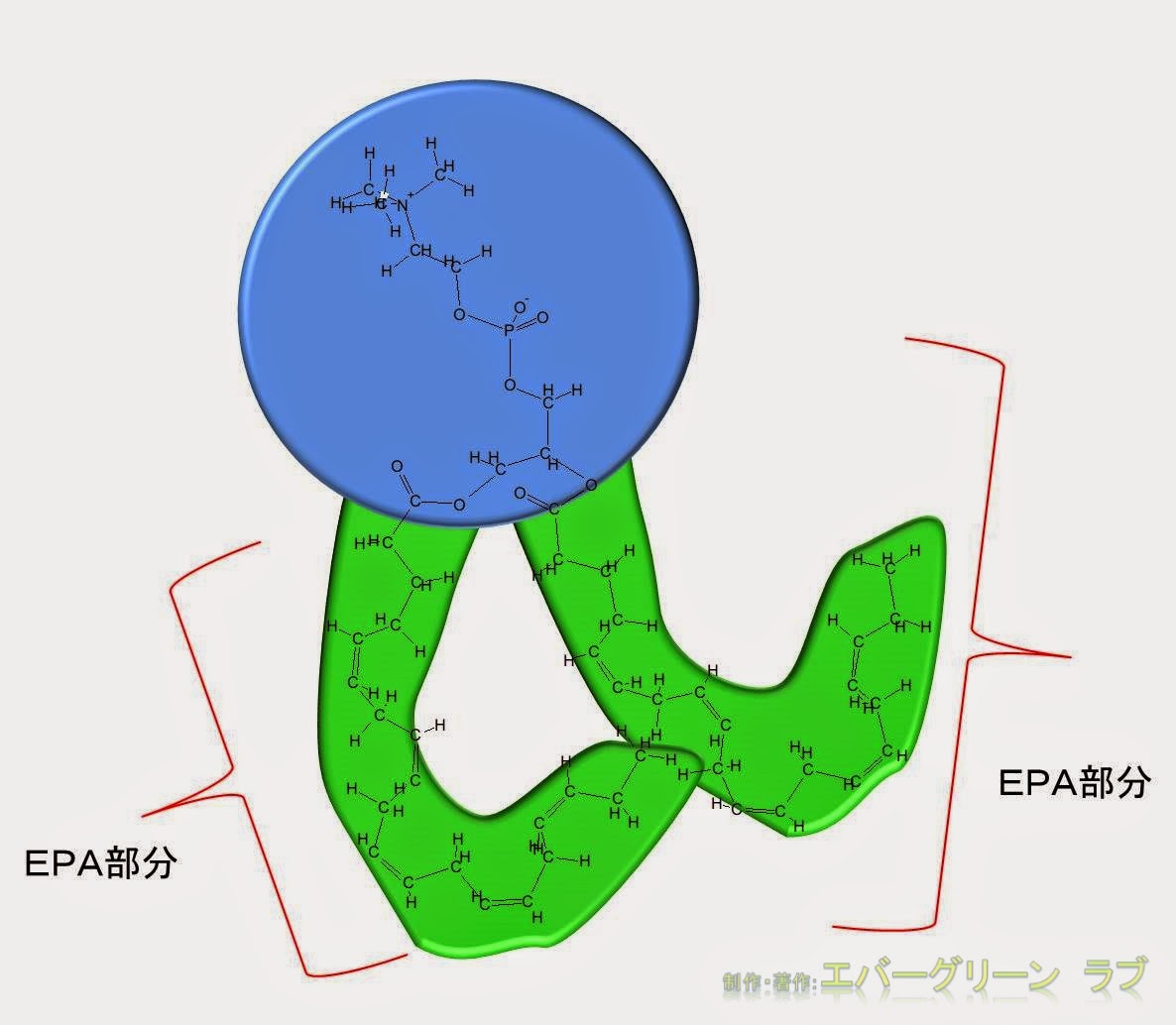

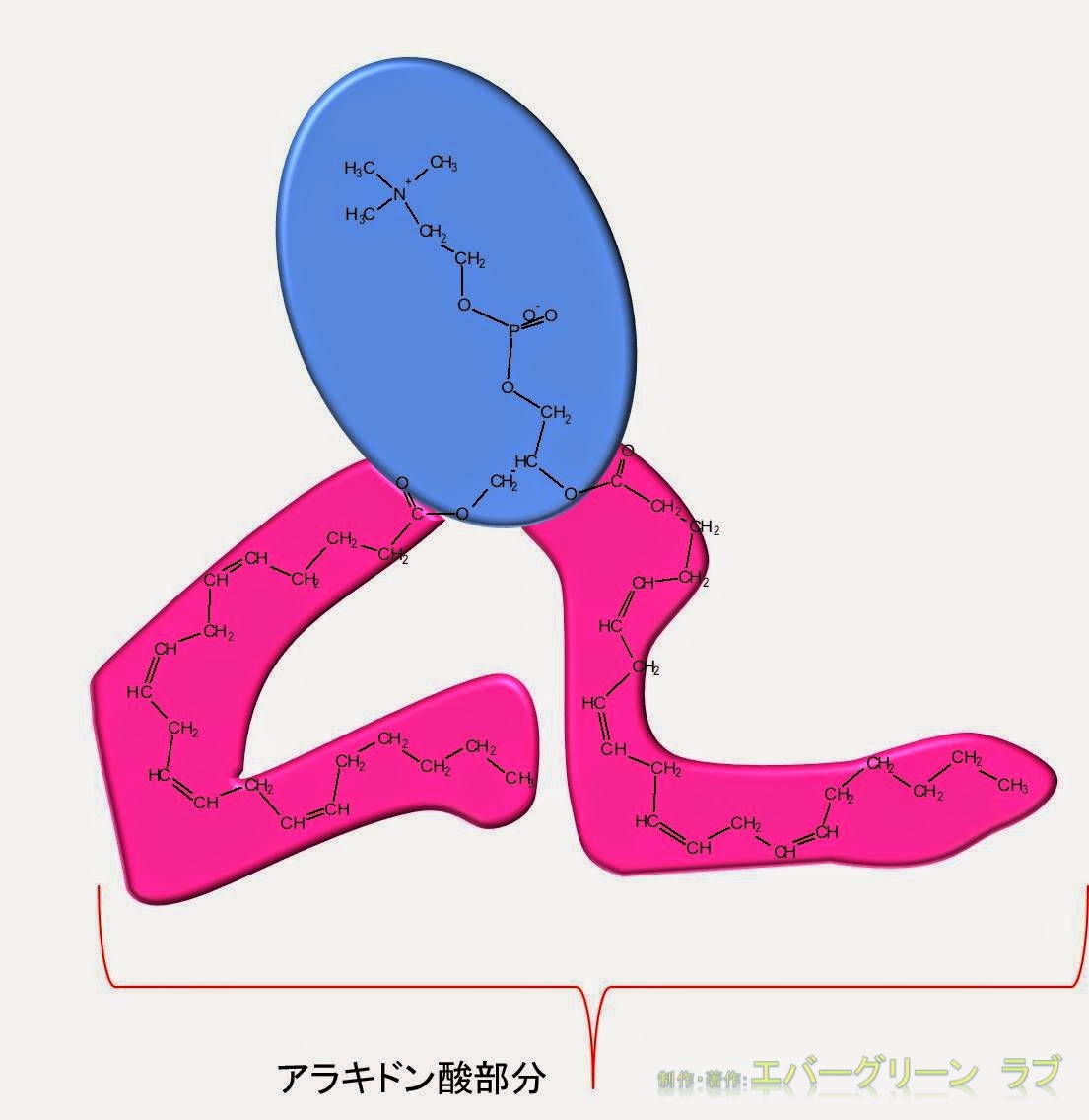

脂肪が高カロリーなのは、生物がエネルギーを蓄える最も効率的な化学構造の1つが脂肪(脂肪酸+グリセリン)だからです。

進化の過程の中で、人類の食物は文明とともに、加工や調理を経て変わってきましたが、多くの生物はもともと、肉食(ほかの生物を食べる)であったと考えられています。

例外は植物で、植物は、光合成と窒素同化によって自分で栄養素を作り出せます。

自然界の食物を見てみると、例えば肉となる成熟した哺乳動物は、水分 60%、タンパク質 16%、脂質 20%、ミネラル 4%ほどで、糖は0.4%ぐらいしか含まれていません。

一方、野菜などの植物は、水分 70%、タンパク質 4%、脂質 2%、ミネラル 1%ほどで、糖は23%も含まれています。

つまり、エネルギーの貯蔵法として、動物は脂肪、植物は糖を選択したといえます。

我々のような哺乳類は基本的に肉食・雑食で、やがてウシなどの植物食の哺乳類が進化してきたと考えられています。

⇒私たちの祖先は何を食べていたのか?

動物・植物の組成からもわかる通り、ヒトが狩猟採集していた歴史が長いことを考えると、肉食・雑食でのエネルギー摂取に、脂肪の占める役割は大きいことが分かります。

このことから考えても、上の研究は理にかなった結果だと思います。

脂肪を多めにとっても、野菜などを多く食べる食物繊維の多い食事をしていれば、悪影響はないということですね。

脂肪は、味に深みを与えておいしいものです。

もちろん、なんの栄養素にしても偏ってとりすぎはよくありませんが、おいしいものを適量食べるのは健康に良いはずです。

もう、食品中の脂肪を気にしないで食事できますね。

ただし、酸化した脂肪と、食品(未加工の食材)に含まれる以外の油脂の過量摂取は体に毒です。

植物性油脂を多用する揚げ物や炒め物、マリネ、油漬けなどの調理法、ラードや豚脂を多用するラーメンや中華料理など食用油脂を調理で多く使う料理や、油脂を多用するスナック菓子、加工食品、インスタント食品の多食などや、ドレッシングやマヨネーズ、マーガリン、各種レトルト食品などの油脂を使った調味料の多用には依然要注意ですね。

他にも、健康に良いといって、多価不飽和脂肪酸を多く含む油をそのまま飲んだりなど、油脂だけをサプリメントのように摂っている人もいるようですが、加工していない食品に含まれる以外の、油脂の摂りすぎは、良くないと思われます。

食品中の脂はほぼ問題ないといっても、もちろん、食肉の脂がのりすぎている部位、例えばバラ肉、カルビ、背脂などの食べ過ぎも当然、消化器や腸内細菌に負担になりますのでご注意あれ。

焼肉メニューで脂ののったお肉ばかり食べていませんか?

また、もともと体質的に消化器(特に膵臓や腸内細菌のバランス)が弱く、脂っこい食事で胃のもたれや吐き気、軟便などの消化器症状が出てしまう方は、たとえ食品中に含まれる脂肪分であっても、脂肪は制限すべきでしょう。

今回のコンテンツに特に関連が深いのは

脂肪は悪者?

食生活は進化の中で3回変わった

血糖値だけでない空腹感のメカニズム

の各コンテンツです。

よろしければこちらも読んでください。

食べ物・栄養

食生活は進化の中で3回変わった

50歳超女性は夕食でタンパク50g

飲酒でボケが早まる!

砂糖入り飲料のリスク

おいしさの罠

米国マクドナルド が抗生物質与えた鶏肉の使用をやめる

食品のコレステロールは気にしなくてOK

エナジードリンクは飲んでもOK?

短い期間でも、健康な食事でがんのリスクが減る

カメはなぜ長生きか?

早い、うまい、安いが身を滅ぼす

血糖値だけでない空腹感のメカニズム

空腹感を抑える食べ方

食用油

健康に良い油?悪い油?