厚生労働省による「日本人の食事摂取基準(2015年版)」の報告書には、糖類について、

「糖類については、日本人においてその摂取量の測定が困難であることから」基準を作成しない

と記述されています。

でも、糖質、特に単純糖質の取りすぎは、肥満、糖尿病、がん、認知症など様々な病気や障害の原因となるという科学的な報告はたくさんあります。

なのに、糖質の摂取量の基準を作成しないのは、納得ができませんね。

本来、厚生労働省は、国民の健康を維持するための政府機関なのですから。

WHOが示した基準は「糖類の摂取量1日約25g」

では、海外ではどうなのでしょう

世界保健機関(WHO)は、2014年の3月に、糖類(sugars)の摂取量の指針案を発表しました。

参考⇒WHO opens public consultation on draft sugars guideline

それによると、肥満や虫歯などの公衆衛生の点から、

糖類の摂取量は1日のエネルギー摂取量の5%未満に制限すべきだとしています。

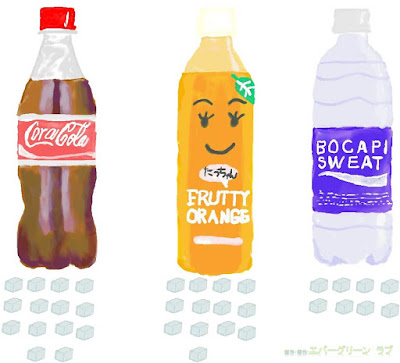

標準的な体格(BMI)の成人でおおよそ25g(角砂糖6個分)の糖類の量です。

ここで注意しなければならなのは、WHOは「糖質」ではなく、糖類(sugars)の摂取量について提示していることです。

|

赤字:血糖値を上げる成分

紫字:血糖値を少しだけ上げる成分

黒字:血糖値を上げない成分

|

図のように、糖類とは砂糖や麦芽糖などの二糖類とグルコース(ブドウ糖)やフルクトース(果糖)など単糖のことを言います。

また、でんぷんを加工して単糖にした、異性化糖(高果糖コーンシロップ)も糖類です。

WHOは、砂糖や麦芽糖とグルコース(ブドウ糖)やフルクトース(果糖)や、甘味料として飲み物などに入っている異性化糖(高果糖コーンシロップ)などの摂取量を1日25g以下にしなさいと言っているわけです。

でんぷんなどの糖質まで含めてはいません。

WHOは、加工食品が大量の糖類を含んでいることを問題視していて、これを警告しているのですね。

たとえばスプーン1杯のケチャップには約4g、1缶の甘味炭酸飲料には約40gの砂糖が含まれていることを例にとって注意しています。

食品中の糖分の量は調べられない

さらに「糖質はどれくらいまでならOK?」が難問である理由に、食品中の糖類や糖質の量が確認できないということがあります。

例えば、WHOの基準「糖類25g」を守ろうと思っても

話が複雑になるので、まず、WHOの推奨する糖類25gについて、考えてみましょう。

1日のエネルギーの5%=1日約25gの糖類という目安があっても、日本に住む私たちがこのこの勧告を利用するのは難しいのです。

なぜなら、食品中の糖類の含有量がわかる公的な資料は現在ありません。

糖質の量は推算できるけれど、糖類の量はわからない

私たちエバーグリーン研究室が糖質(糖類ではありません)の含有量を計算するときは、文部科学省の、 日本食品標準成分表2010、日本食品標準成分表2010準拠 アミノ酸成分表、五訂増補 日本食品標準成分表 脂肪酸成分表編をデータべース化したwebサイトの情報から推算しています。

⇒参考サイト 食品成分データベース

現在このデータベースの項目には糖質や糖分はなく、炭水化物の項目しかありません。

(文部科学省は2015年以降の日本食品標準成分表に糖分含有量の記載を始めるそうです。)

そこで、私たちエバーグリーン研究室が食品の糖質を推算する場合は、炭水化物から食物繊維を引き算して出しています。

上のベン図のように炭水化物量から食物繊維を除けば、ほぼ糖質の量になると思われるからです。

それでも、求められるのは糖質ですから、その中にどの位の糖類が含まれているかはわからないわけです。

食料品については、最近では日本でも、食料品の栄養成分表示に糖質や糖類が表示されているものもありますが、まだまだ少なく、仮に糖類を25g以内に制限しようとしても、食料品にどれだけの糖類が含まれているかわかりません。

ちなみに、アメリカ、カナダ、オーストラリア、韓国では糖類の栄養成分表示が義務化されていますが、日本では栄養成分表示はまだ義務化されていません(消費者庁が中心になって義務化を検討中です。なぜ厚労省ではないのか疑問です)。

糖類でない糖質でも、デンプン、オリゴ糖などは血糖値を上げる

また、糖類でなければ血糖値を上げないかというと、そうではありません。

私たちが主食としている小麦やお米の主成分であるでんぷんは、消化されてブドウ糖(グルコース)になります。

他にも、上の図の赤い文字の成分は、すべて血糖値を上げます。

もう一度、復習しましょう。

糖質

- でんぷん、オリゴ糖、デキストリン、還元麦芽糖水飴、キシリトール、マルチトール、ラクチトール

糖質の中で、特に糖類と呼ばれるもの

- 砂糖(ショ糖=スクロース)、乳糖(ラクトース)、麦芽糖(マルトース)、トレハロース、グルコース(ぶどう糖)、フルクトース(果糖)、異性化糖(グルコース+フルクトース)≒高果糖コーンシロップ≒ブドウ糖果糖液糖≒果糖ブドウ糖液糖≒高果糖液糖≒砂糖混合異性化液

これらは、全部、血糖値を上げます。

糖の仲間の呼び方と血糖値についてはこちらを…

⇒「糖類オフ」と「糖質オフ」の違い

お菓子や清涼飲料水などには、水飴、キシリトールやマルチトールなどが成分として表示されているので、確認して避けることができますね。

生鮮食料品の中に入っている糖質(糖類も含む)は、さきほどの

食品成分データベースで「炭水化物-食物繊維」で推算してください。

問題点をまとめると

このように、

・厚生労働省による「日本人の食事摂取基準」に糖質や糖分をどれだけとればよいかの指針の記載がなく

・WHOは糖類は一日のエネルギーの5%=1日約25g未満を勧告してるけれど、でんぷんを含む糖質には触れていない

・文部科学省の、 日本食品標準成分表には糖分含有量の記載は現時点ではない

・栄養成分表示には糖質や糖分の表示が義務化されていない。

問題がたくさんあって、「糖質はどれくらいまでならOK?」に解決が困難なことが実感できますね。

予想どおり、お役人さんや専門家は、利害関係を含めて、いろいろなご事情がおありのようで、はっきりせず、やはり頼りないものです。

では、糖質の量をとうやってコントロールするかというと

自分の健康は自分で守るがポリシーの私たちエバーグリーン研究室では、情報の制限のある中で、「糖質はどれくらいまでならOK?」のヒントを出しましょう。

その方法は、

- 糖類については、WHOの一日のエネルギーの5%=1日約25g(角砂糖6個分)未満という勧告を守る。25gには、飲み物、アルコール飲料、調味料を含めて計算。

⇒アルコール飲料 角砂糖いくつ分?

- 一日三食食べている場合は、まず、主食(ご飯、パン、麺類)を一食分やめるか量を減らす。まずは夕食分の主食をやめるのがおすすめ。

- 糖質制限を始めたら、体重を定期的に測り、記録する。3日おきぐらいがおすすめ。

- 糖質制限に慣れてきた(2-3週間を目安)ら、最低週に3回45分以上のうっすら軽く汗をかく程度の運動をする。筋トレ+有酸素運動がおすすめ。息が上がり、汗が滴るような激しい運動はNG.。

- 体重が落ちてきて、自分の理想の体重(BMI22ぐらい)になるまで、主食と糖類を減らす。たとえば最初に夕食のご飯をやめても体重が落ちてこなければ、ケチャップなどの糖類が多い調味料の使用を見直したり、昼食の主食も量を調節して、体重が落ちてくるまで様子をみる。

- 体重が目標値に到達したら、我慢していた糖質を1つ許可してみる。たとえば、昼食の定食のごはんを1/3だけ食べてみて、体重が増えてこないなら、その量の糖質は許容範囲となる。

つまり、体と相談して、糖質を制限していくのです。

糖質制限の効果

糖質制限は、厳しく行えば短期間で劇的に体重が減り、血圧が下がります。

特に体重は2週間もすれば減ってきます。

これは、糖質を制限すると、食後の高血糖がなくなり、インスリンが過剰に出なくなって、体のむくみが取れるためです。

インスリンは、腎臓にナトリウムを再吸収するシグナルを送り、水分を排出しないように働き、その結果血圧を上昇させ、むくみの分体重が増えているからです。

尿として排泄する体の中の成分(水分やミネラルなど)は、すぐには排泄しないで、一旦、腎臓に蓄えられた後、インスリンなどの指令を受けて、必要と判断した分だけもう一度血液中に戻されている(再吸収)のですね。

糖質制限の副作用と対策

しかし、糖質制限を始めると、体が慣れていないので、一時的に不調に陥る方もいます。

具体的な症状としては、

- めまい・立ちくらみ・意識がふっとなくなる(起立性低血圧、低血糖症状)、疲労、虚脱(弱)感、イライラしやすい、怒りっぽくなる、筋力低下、手足の冷え・しびれ、吐き気、便秘、下痢、脱水

などです。

身体がエネルギー源をスイッチする

糖質を制限すると、糖を主要エネルギー源としていた身体が、脂肪(脂肪酸)やケトン体を主要エネルギー源に変更するようになります。

このように糖質制限で身体がエネルギー源を脂肪(脂肪酸)やケトン体にすることを「ケト適応keto-adaptation」とよびます。

特に1日の糖質量を60g以下にするような厳しい糖質制限を行うと、ケト適応に伴う副作用として上にあげたような症状が現れるとされます。

このような症状が現れたら、過剰な糖質制限ですので、主食の量を調節するなどして、症状が現れないようにしてください。

ミネラルバランスに注意

また、お話ししたように、糖質を制限するとインスリンが過剰に出なくなるため、体内のナトリウムの量が減ります。

むくみが取れて血圧も下がりよいのですが、人によっては、ナトリウムの欠乏と体が判断してしまい、ナトリウムとカリウムのバランスを保とうとして、カリウムを排泄してしまう場合があります。

カリウム不足になると、お話しした副作用の症状が出やすくなるので、糖質制限を行うときは、カリウムの多い食品、アーモンド、ピーナツなどのナッツ類、緑色の野菜、ワカメ、昆布などの海藻を摂ることをお勧めします。

水分補給を

さらに、むくみが取れ、血圧が下がるのは歓迎ですが、これが効きすぎてしまうと、脱水の可能性があります。

ですので糖質制限中は、水分の補給を心がけてください。

目安は、食事以外で、1日1~2Lの糖質を加えていない飲み物で水分補給をしてください。

カフェインが入っているコーヒーやお茶、紅茶などは、利尿作用があるのであまりたくさん飲むとかえって水分を失います。

エバーグリーン研究室では、レモンやライム、スダチを絞った柑橘フレーバー水をお勧めします。

柑橘類にはミネラルも入っていますので、カリウムやナトリウムのバランスを保つのにも役立ちます。

ミネラル補給の切り札

カリウム不足と脱水予防にエバーグリーン研究室では、

アミノ酸スープをお勧めします。

糖質制限中の副作用防止に、削り節と昆布でとっただし汁の、

アミノ酸スープを1日2回(朝と夜)250mL(お椀1杯)ほど飲んでみてください。

アミノ酸スープは、カリウム、ナトリウムなどのミネラルたっぷりで、水分補給もできます。

もちろん糖質も少ないです。

具として、ホウレンソウや、ワカメを入れれば効果抜群です。

アミノ酸スープの作り方はこちらを…

⇒アミノ酸スープ

また、だし汁をとるのが面倒な方は、カリウム豊富な昆布茶や、青汁を1日2回(朝と夜)飲むのも良いと思います。

便秘対策

最後に、糖質制限をすると、腸内の常在細菌が栄養にする糖質と食物繊維が減るので、常在細菌が元気がなくなり、便の量が少なくなり、便秘になる人もいます。

この場合を踏まえて、意識して食物繊維を摂るように心がけてください。

大豆、玉ねぎなどの野菜、ワカメ、ヒジキ、昆布などの海藻、キノコなどが糖分も少なくお勧めです。

血糖降下薬、降圧薬服用中は医師に相談

ここでお話しした、糖質摂取の目安は、生活習慣、運動量、筋肉量(ミトコンドリアの量と質)などの個人差がありますので、その点はご理解ください。

また、ここで、紹介する糖質制限のやり方はあくまでも、

病気を持っていない人を想定しています。

糖尿病や高血圧などの病気をお持ちの方は、医師と糖質制限について相談してから行ってください。

特に、血糖降下薬、降圧薬を飲んでいる方は、糖質を制限すると、低血糖、昏睡(意識がなくなる)、過剰な血圧低下によるめまい・立ちくらみ(起立性低血圧)、転倒、転倒による事故やけがが起こる危険性があります。

充分ご注意ください。

糖質制限に興味をお持ちの方は下記もどうぞ。

糖質

文明が病気を作った!

血糖になる栄養素

何を食べると血糖値が上がる?

「糖類オフ」と「糖質オフ」の違い

ブドウ糖と果糖の毒性

果糖はブドウ糖より危険

果糖は別腹

糖類を食べるとおなかがすく?

糖質は食べ物でとる必要はない?

糖質制限で二日酔いから解放?

アルコール飲料 角砂糖いくつ分?

スポーツドリンクで糖尿病に?

お酒と糖類の依存性

あなたの1日の糖質量

糖尿病

4~5人に1人が糖尿病予備軍!

糖毒性で糖尿病予備軍に??

グルコーススパイクに注意

インスリンは肥満ホルモン?!

早食いはメタボの元

厚労省お墨付き栄養法で糖尿病?

低GI食品って意味ある?

やっぱりGIはあてにならない

糖尿病予備群は癌リスクが15%高い 砂糖も小麦粉も使わないベイクドチーズケーキです。

砂糖も小麦粉も使わないベイクドチーズケーキです。 【材料】直径18cmの丸型

【材料】直径18cmの丸型

注意!

注意!