スポーツと食欲の季節ですね。

エバーグリーン研究室では、病気を避けて、いつまでも健康で過ごすための勉強を続けています。

これまで、運動と、適切な食事について様々なお勧めをしてきました。

今日は、健康でいるための大きなヒントとなる研究が報告されましたので、ご紹介しながら、もう一度、運動と食生活の関係について学びたいと思います。

ここで質問です。

下のイラストで、運動するタイミングはどちらが良いと思いますか?

食後の運動で、2型糖尿病患者の食後高血糖を管理できる

食後の運動で、2型糖尿病患者の食後高血糖を管理できる

Reynolds, A.N., Mann, J.I., Williams, S. et al. Advice to walk after meals is more effective for lowering postprandial glycaemia in type 2 diabetes mellitus than advice that does not specify timing: a randomised crossover study. Diabetologia (2016). doi:10.1007/s00125-016-4085-2Short walks after meals may prove important tool in managing diabetes

【研究の参加者】

41人の2型糖尿病患者( 年齢60 ± 9.9歳、糖尿病の罹病の平均値10年)

【研究の方法】

41人を、

①特に時間を決めずに毎日30分のウォーキングをするグループ

②毎日3回の食後に10分ウォーキングをするグループ

に分けて、2週間運動をしてもらい、その後1か月運動を休み、その後、①と②のウォーキング方法を入れ替えた。

アクセロメータ(加速度センサー)で身体の活動度と、持続血糖測定器で血糖値を5分ごとに継続して1週間以上測定して、運動を行う前後で比較した。

【研究の結果】

- ②の毎日3回の食後に10分ウォーキングは、①の特に時間を決めずに毎日30分のウォーキングに比べて、食後の血糖値を12%減少(幾何平均 0.88, 95%信頼区間 0.78-0.99)した。

- 食事中の炭水化物の割合が最も多く、座っている時間が最も長かった夕食後のウォーキングが血糖値を22%減少(幾何平均 0.78, 95%信頼区間 0.67-0.91)させ特に効果があった。

【研究から考えられること】

- 特に炭水化物の割合の多い食事をとる場合、食後の運動の指導をすべきである。

- 現在の糖尿病の運動指導では、食後30分から2時間にかけて運動を行うと効果的としているものの、実行が難しい場合は、患者のライフスタイルに合わせて、実施しやすい時間を選んで行う、という指導内容を訂正し、食後の運動を推奨すべきである。

食休みは身体に良くない

いかがですか?この研究は無作為化クロスオーバー介入研究ですので、①も②も同じメンバーが試験対象となっています。

ですから、参加者はそれほど多くはないものの、かなり信頼できる結果だと思われます。

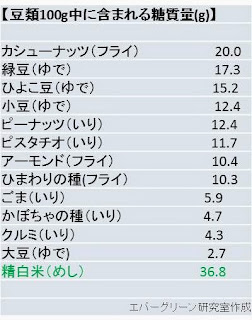

エバーグリーン研究室では、以前から、炭水化物、特に糖質(遊離糖質、単純糖質)は、「早い栄養素」とか「エネルギー密度・エネルギー効率の高い栄養素」として、アスリート、代謝の活発な若者以外は、あまりたくさん摂るべきではないとお勧めしてきました。

運動不足の人は、なおさらです。

⇒早い、うまい、安いが身を滅ぼす

⇒吸収が速い栄養素は老化を進める?

⇒速い栄養にご注意

⇒主食の罠

この研究からもわかる通り、炭水化物、特に糖質は食後の血糖値を急速に上げます。

しかし、それは、活動的でなく、運動をせずに、体を安静にし過ぎている場合に問題となるのです。

運動をしたり、家事をして活動的になり、筋肉や赤血球や脳が、血中のグルコース(ブドウ糖=血糖)を消費してくれれば、血糖値は上がらずに済み、インスリンも余計に分泌されずに、太らずに済むわけです。

要するに、炭水化物は直ちに血糖となり、血糖をエネルギーとして使わないと体が脂肪としてため込もうとするため、ため込むすきを与えないように常に活動的でいて、エネルギーを使ってしまえばよい、ということです。

⇒糖をためる仕組み、脂肪を消費する仕組み

文明社会の利便性→運動不足→不健康

農業・畜産業・林業・漁業など一次産業が主な就労であった時代には、特に運動(スポーツ)を意識しなくても、普通に生活をしていれば、活動的になり、血糖値などを気にせずに、炭水化物を食べても問題になりませんでした。それどころか、汗をかいて体を使う仕事をする人々には、即時にエネルギー源となる炭水化物はぴったりの栄養素だったのです。

日本でも、戦前は一次産業の就労人口が多く、自家用車などが普及する以前には、2型糖尿病は現在ほど多くはありませんでした。

ところが、約300年前に起こった産業革命以降、文明社会に住むヒトは、利便性と引き換えに、慢性的な運動不足に陥っています。

⇒文明が病気を作った!

都市への一極集中が加速し、移動には車や自転車、階段は使わず、最近では買い物さえ宅配で荷物も持ちません。

家事や買い物さえもロボット技術とITにより自動化が進んでいます。

仕事もデスクワークが多く、趣味でスポーツする方も減っているようです。

昼休みにバレーボールやキャッチボールをしている光景も珍しくなりました。

1日1回軽く汗をかく活動をしていますか?

糖尿病、肥満、高血圧、動脈硬化、がん、認知症などの生活習慣病の主原因は、実は食事内容よりも、運動不足です。

運動習慣あるヒトや毎日の運動量が多いヒトでは、食事内容をそれほど気にせず健康を維持できるということです。

消費社会に騙されない!

では、なぜ運動の重要性が認識しにくいのでしょう。エバーグリーン研究室では、その原因は、資本主義が生み出した現在の消費社会のシステムにあると考えます。

消費社会では、企業活動に代表される、消費者の貨幣による消費が重要視され優先されるので、企業は利得のために消費者に消費を促します。

消費を促すためには、消費者の欲望、安易さと不安と恐怖を刺激するのが常道です。

「美味しいもの、美しい容姿や、健康を、労力を使わず、この商品を使えば得ることができる」などと盛んに製品を売り出し、宣伝広告しています。

また、「これは便利だ」「楽ができる」などとの誘い文句で、掃除・洗濯・片付けなどをしなくてもよい安楽商品もたくさんあります。

ルンバなどの自動掃除ロボットや、乾燥機能付き洗濯機、使い捨ての商品などがその典型ですね。

また一方で、

「これを食べていると健康に悪い」

「これを飲まないと健康に悪い」

「サプリを使わないと太る、醜くなる」

「化粧品を使わないと美容に悪い」

などとというキャッチコピーを使って、不安と恐怖を刺激して、安心のために製品を買わせようとする企業や宣伝は数え切れません。

医療保険なども同様です。

「病気になったらお金がかかる」と不安をあおって加入させようとしています。

いくら保障の厚い保険に入ろうとも、病気になったら、まず幸福にはなれません。

そして、マスメディアやインターネットにはびこる広告やマーケティングによって、

欲望、安易さと不安と恐怖を刺激され続け、これらの商品・製品を必要以上に消費するため、

ヒトは貨幣の虜になっています。

そのため、長時間の労働を強いられ、その内容も、会社員であればデスクワークや単純作業の比率が多く、体を使う就労は少なくなっています。

多忙と疲労のためにエレベーター・エスカレーターはもちろんご近所への移動も車やタクシー。

やっと迎えた週末には、疲れていて、趣味やスポーツどころか、ちょっとしたストレッチをする気力もない。

消費社会と貨幣にとらわれ、時間を奪われ、安心することに脅迫されて、本質を見抜く思考ができなくなってはたいへんです。

生き物が本来守るべき、自分の健康な命を見失ってしまわないようにしたいものです。

健康を損なえば、自分だけではなく周りの人間も不幸になります。

病気になって喜ぶのは医療従事者と医療産業だけです。

保険に入っても病気予防はできない

医療・医学は未完成です。現在の医療技術で、一度かかってしまった病気を完治させることはまだまだ困難です。

保険に入っても病気は予防できません。

保険をかけて、発病してからお金をかけて高級な医療を受けても、根治しないことが多いのです。

病気にならないことが大切です。

そして、あらゆる生活習慣病に共通して最も有効な予防法は、運動であることを忘れてはなりません。

誰にとっても時間は等しく過ぎていき、貨幣を出しても買い足せません。

なるべく多く健やかな時間を過ごすことが、貨幣には代えられない幸せではないでしょうか。

さあ、今日は17:00に退社して、自宅の最寄り駅から1つ前の駅で降りて、歩いて自宅に帰りましょう。

エレベーターもエスカレーターも使わないようにしましょう。

きっと新たな風景や発見を楽しめますよ。

帰ったら軽いストレッチをしましょう。

これだけでもかなりの運動量です。

そうすれば風呂上がりのビールも格別ですよ。

週末はきちっと仕事を休んで、趣味やスポーツに汗を流しましょう。

美味しい料理をたくさん楽しめますよ!!!