ヘリコバクター ピロリって、よく聞きますね。

ヘリコバクター ピロリって、よく聞きますね。H.ピロリとか、ピロリ菌と書かれていることも多いです。

胃がんの原因になるといわれて有名になりました。

このピロリ菌が胃の粘膜の中に棲みついてしまうと、胃潰瘍になったり、胃がんになったりする。

だから、胃潰瘍や十二指腸潰瘍などのある人の胃の中に見つけたら“除菌”しようということで、病院ではピロリ菌除菌用のお薬パックを処方します。

パックにはなっていないけれど同じ作用を持つ薬剤を組み合わせて使うこともできますが、ここではパックを中心に説明します。

ピロリ菌除菌に使われる薬

このお薬パックには、1次除菌用と、1次除菌が効かなかったときの2次除菌用の2種類があり、それぞれ2つの製薬メーカーから、発売されています。- 1次除菌用:ランサップ(武田薬品工業)、ラベキュアパック(エーザイ)

- 2次除菌用:ランピオンパック(武田薬品工業)、ラベファインパック(エーザイ)

どれも、胃酸を抑える薬と2種類の抗菌薬の3剤がパックになっていて、1日2回、1週間飲みます。

抗菌薬は強い酸性の胃の中では効きにくいため、胃酸を抑える薬で胃の中を中性に近づけてから、抗菌薬を効かせるわけです。

パックに入っている薬は次の通り。

1次除菌用

- ランサップ :ランソプラゾール(胃の薬)、アモキシシリン、クラリスロマイシン(抗菌薬)

- ラベキュアパック :ラベプラゾール(胃の薬)、アモキシシリン、クラリスロマイシン(抗菌薬)

2次除菌用

- ランピオンパック :ランソプラゾール(胃の薬)、アモキシシリン、メトロニダゾール(抗菌薬)

- ラベファインパック :ラベプラゾール(胃の薬)、アモキシシリン、メトロニダゾール(抗菌薬)

1次除菌用の2つのパックを見てみると、胃の薬以外は同じ抗菌薬が入っています。

2次除菌用も一緒。

1次除菌用と2次除菌用の違いは、抗菌薬のクラリスロマイシンが、メトロニダゾールになっているところ。

同じピロリ菌でも、クラリスロマイシンが効かなくなっているものもいるので、その時にはメトロニダゾールでもう一度チャレンジする、というシステムです。

ただし、メトロニダゾールは細菌だけでなく、原虫と呼ばれるようなもっと大きな生物にも効果を示します。

副作用も現れやすいので、できれば1次除菌だけで解決させたいですね。

そのためにも、薬はきちんと決められた通りに飲むようにしましょう。

ピロリ菌除菌が保険で認められている疾患

薬でピロリ菌を除菌する治療が保険で認められているのは、次の通り。- 胃潰瘍

- 十二指腸潰瘍

- 胃MALTリンパ腫

- 特発性血小板減少性紫斑病

- 早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎

胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、ピロリ菌除菌で再発する可能性が低くなります。

特発性血小板減少性紫斑病は難治性の病気ですが、理由はわかりませんがピロリ菌除菌で改善することがあります。

ただの胃炎や、いつも胃の具合が悪い程度の症状であれば、除菌治療は保険では認められていません。

これは、次に説明する、常在菌や耐性菌のことを考慮すれば、妥当な適応だと思います。

ピロリ菌感染が胃がんの主な原因と考えられることから、ピロリ菌感染がみられたら、誰でも直ちに除菌するのがよいのではないか、という意見もあります。

ピロリ菌を除菌することに何の問題もないとすれば、この意見はごもっともです。

しかし、抗菌薬をたくさん使うことには、色々な意味で問題があります。

ヒトの体の中で今、生きている100兆を超える細菌を、その一部であるとはいえ、安易に殺してしまっても、身体は大丈夫なのでしょうか。

ここからは、ピロリ菌を例に、抗菌薬を使うことの弊害を考えてみます。

抗菌薬 使い過ぎの弊害

抗菌薬が他の薬と違う点は、生き物を殺す作用を持つというところにあります。もちろん、ヒトに害がないように、細菌にあってヒトにないもの・・・細胞壁とかDNAを作る酵素とか・・・をターゲットにした殺菌力を持つように作られています。

抗菌薬はたくさんの種類の菌に効かないものを選ぶのが原則

まずは、数多い抗菌薬のどれを選ぶか、という考え方をお話しします。抗菌薬は何の菌にでも効果がある方がいい薬、というイメージがありませんか?

これは間違いです。

抗菌薬は、目的とする細菌以外は殺さない作用をもつものを選ぶのが正解。

ピロリ菌を除菌したければ、なるべくピロリ菌以外の菌には効かない抗菌薬を選びます。

理由は2つあります。

理由1 常在菌を殺さないようにするため

私たちの体の中・・・特に腸管の中には、私たちになくてはならない細菌がたくさん棲みついています。これらの細菌を常在菌といいます。

身体に良い菌を善玉菌、身体に悪い菌を悪玉菌とする呼び方がありますが、これはあまり正確ではありません。

なぜならば、同じ細菌でも、体調や細菌の数や、身体のどの部分にいるかによって、身体に良い菌として働いたり、悪い菌として働いたりすることがあるからです。

|

| 除菌は人類を滅ぼす? |

何の役にも立っていないように見えて、実は、重要な役割を担っている菌もたくさんいます。

腸内細菌が免疫のシステムを作る話はこちらをご覧ください。

色々な細菌に効く抗菌薬を使ってしまったら、身体に必要な常在菌まで殺してしまうことになります。

抗菌薬を飲むとおなかをこわすことがありますね?

あれは、抗菌薬が必要な常在菌を殺してしまって、腸が正常に働けなくなってしまった結果です。

理由2 耐性菌を作らないため

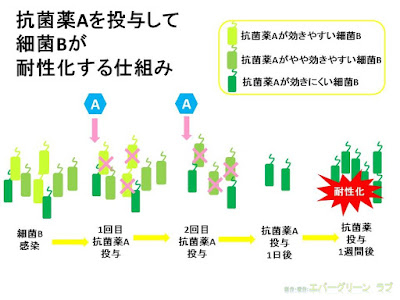

耐性菌って聞いたことはありますか?細菌Bに対して抗菌薬Aがはじめは効いていたのに、使っているうちに効かなくなってきた場合、

細菌Bは抗菌薬Aに耐性化した

といい、

細菌Bは抗菌薬Aに対して耐性菌になったと考えられます。

細菌が耐性化する仕組み

例えば、細菌Bが抗菌薬Aに耐性化する仕組みをみてみましょう。細菌Bの中には、抗菌薬Aがとてもよく効くタイプもいれば、あまり効かないタイプもいます。

細菌は人間と比べてかなり頻繁に増殖します。

人間はせいぜい30年に数人子供を産む程度ですが、大腸菌は条件が良い場合20分に1回分裂する、つまり子孫を増やしています。

遺伝子は、増殖する際に間違ってコピーされることが多く、このコピーミスが違った性質の子孫を作ることになります。

ですから、増殖の機会の多い細菌は、ちょっと性質の違う子孫ができる確率がヒトより高くなります。

右の図を見てください。

細菌Bが増殖したところへ抗菌薬Aを投与したとします。

細菌Bは、中でも抗菌薬Aがよく効く性質をもったものから順に死んでいきます。

抗菌薬Aがよく効くことを「抗菌薬Aに感受性が高い」といいます。

何回か抗菌薬Aを投与すると、抗菌薬Aが効きにくい性質を持った細菌B、つまり、耐性化した細菌Bだけが生き残った状態になります。

この段階で抗菌薬Aの投与をやめるとどうなるでしょう。

抗菌薬Aに耐性化した細菌Bには、周囲に競合する細菌Bがいなくなりましたから、抗菌薬A耐性細菌Bばかりが増えます。

そして、次に細菌Bが増えすぎて肺炎の症状を起こした時には、抗菌薬Aを投与しても効果が得られなくなってしまいます。

医師や薬剤師から、抗菌薬を決められた期間、きちんと飲むようにと言われたことはありませんか?

それは、中途半端に感受性の高い菌だけを殺して、耐性化することのないようにするためです。

とはいっても、やっぱり耐性化は防げないようで、ピロリ菌の除菌に用いるクラリスロマイシンもメトロニダゾールも、耐性化が進んでいることが実験で確かめられています。

Sasakiら:J Clin Biochem Nutr 2010; 47:53-58

和田真太郎他 感染症学雑誌 77(4); 187-194

どんな菌にでも効く抗菌薬が必要な場合

お腹をこわしたり、肺炎になったりしたときなど、原因の細菌が何かを調べるのを待っていられないこともあります。

原因の細菌は、痰や便を調べることで確認することができますが、何日か時間がかかってしまいます。

こういうときに限って、何にでも効く抗菌薬をとりあえず飲むことになります。

これを「エンピリックセラピー」といいます。

インフルエンザに罹ったときには、10分くらいで簡単に調べて薬を処方されますが、インフルエンザは患者さんがたくさんいるので、検査薬メーカーもがんばってインフルエンザウイルス用に特別な検査薬が開発したのですね。

ピロリ菌ワクチンは必要??

現在、中国ではピロリ菌を感染させないためのワクチンの開発が進んでいます。6~15歳の小児4,464例を対象に、ワクチン投与群とプラセボ(偽薬)投与群とを3年間フォローした結果、ピロリ菌感染がみられた人数は次の通り。

- プラセボ群:2年目22例、3年目13例

- ワクチン群:2年目10例、3年目6例

さて、ここからはみなさんに考えていただきたいことです。

このワクチンを使うべきかどうか。

衛生状態が良くなったことで、ピロリ菌の感染者は減少したと考えられています。

また、ピロリ菌が原因で胃がんが発症するのは高齢になってからです。

ということは、近年までほとんどの人は生まれてすぐにピロリ菌に感染し、感染したまま60歳程度の天寿を全うしていたということになります。

これは、ピロリ菌と人間がお互いに持ちつ持たれつの共生関係を保っている証拠なのではないでしょうか。

ピロリ菌除菌で食道がんにはなりやすくなる

ピロリ菌除菌によって発症率が高くなる病気もあります。食道がんがその一つ。

ピロリ菌は胃の中で、胃酸という強力な酸の中で生息しています。

これは、ピロリ菌が胃粘膜にある尿酸を塩基性のアンモニアに変えるウレアーゼという酵素を分泌して、胃酸を適度に中和して住みやすくできるためです。

ピロリ菌はウレアーゼのほかにもCagA(カグエー)など、色々なタンパク質を出すのですが、これらが胃粘膜に炎症を起こします。

この炎症が何十年もの長期間続くことで、がんが発症すると考えられています。

さて、食道について考えてみましょう。

健康な人でも、胃の中のものが食道に入ってきてしまうことがありますね。

この時、胃の中の強い酸は、食道の壁を攻撃してしまいます。

ピロリ菌が胃の中にいれば、ウレアーゼが胃酸を中和してくれることで、食道に胃の中のものが逆流した時にも、強い酸が食道に触れずにすみます。

つまり、図らずもピロリ菌は胃酸から食道を守る働きをしているわけです。

ピロリ菌感染で、免疫の働きが鍛えられる

ピロリ菌が感染している人は、小児ぜんそく、アレルギー性鼻炎、皮膚アレルギーなどの疾患に罹る割合が低いことも報告されています。Yu Chen and Martin J.Blaser Journal of Infection Diseases 2008; no.4: 198

さらに、乳児期にピロリ菌に感染することで、ピロリ菌に対して強い炎症反応を起こさなくなることも確認されました。

A.Amberbir et al. Clinical and Experimental Allergy 2011; no.10: 41

つまり、3歳くらいまでにピロリ菌に感染していれば、年をとってから胃の中にピロリ菌がいたとしても強い炎症が起こらないからがんにならない。

さらに、喘息や花粉症、アトピーなどの免疫が過剰に働いてしまう病気にもならない、ということです。

これは、細菌がヒトの体の中に棲むことで、ヒトの免疫反応が教育されて、「ほどほどに外敵と闘う力」を身につけるためと考えられます。

衛生的な環境が整うまでの何100万年という歳月の中で、ヒトは様々な細菌と出会い、お互いに一番うまく生き抜く方法を作り上げてきたのです。

いきなり環境が変わっても、100年足らずの年月で簡単には適応できません。

抗菌薬で常在菌を殺すのは、身体に優しくない

ヒトの体からいなくなったのはピロリ菌だけではありません。私たちのおじいさん、おばあさんの時代ですら、お腹の中に寄生虫がいたり、頭にシラミがいたりするのが当たり前でした。

水洗トイレができて、ごみの回収が徹底されて、快適になった暮らしは、もう元には戻せませんね。

寄生虫も、シラミも勘弁・・・です。

天然痘やはしかのように、致死率の高い感染症がワクチンで防げるのもありがたいことです。

一方で、こうして一つひとつきれいに、安全にするたびに、他の危機・・・アトピー性皮膚炎や喘息、花粉症など・・・が生まれます。

と、考えると解決策は思い浮かびませんが、せめて、過剰な抗菌薬の使用だけは避けたいものです。

風邪の原因はほとんどがウイルス。

抗菌薬は効きません。

抗菌薬を飲むこと=薬で過剰に菌を殺すことのデメリットをしっかり考えて、薬を使いましょう。

といっても、自分で判断するのは難しいですから、風邪で医師から薬を処方された時、

「この中に抗菌薬はありますか?

私の症状には、抗菌薬が必要ですか?」

と聞いてみてください。

医師の中には、抗菌薬を処方しないと患者さんが満足しないと思って、効かないと思いながら処方している方もいます。

もちろん、先に書いたピロリ菌除菌の適応に相当する方・・・放っておくと胃がんになる可能性の高いような方には、除菌することをお勧めします。

ピロリ菌について、詳細を知りたい方は

JACRI 日本臨床検査薬協会のウェブサイトがわかりやすいです。

|

| 寄生虫なき病 |

モイセズ・ベラスケス=マノフ/著 赤根洋子/訳 福岡伸一/解説『寄生虫なき病』 文芸春秋 2014年3月発行