不眠症の方、多いですね。

不眠症の方、多いですね。特に高齢者で昼間の活動量が少ない方は、なかなか眠れないことが多いようです。

不眠症については厚生労働省も対策をいろいろ考えています。

みんなのメンタルヘルス「睡眠障害」

e-ヘルスネット「不眠症」

わかりやすく書かれているので、不眠症対策についての解説は厚生労働省に譲ることにします。

高齢者が睡眠薬を使いすぎると認知症になる

ここでは、高齢者がベンゾジアゼピン系薬と呼ばれる睡眠薬を長い期間使うとアルツハイマー型認知症になりやすいというお話をします。カナダで66歳以上の高齢者を対象にして行った調査の結果、3か月以上ベンゾジアゼピン系薬を使用した場合にアルツハイマー型認知症に罹りやすくなることがわかりました。

Benzodiazepine use and risk of Alzheimer’s disease: case-control studyBMJ 2014; 349 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g5205 (Published 09 September 2014)

Cite this as: BMJ 2014;349:g5205

【対象】

66歳以上のアルツハイマー型認知症患者群 1796名、対照群 8784名

【方法・結果1】

アルツハイマー型認知症患者群と対照群のそれぞれを

- 累積ベンゾジアゼピン系薬使用期間:3か月以下

- 累積ベンゾジアゼピン系薬使用期間:3~6か月

- 累積ベンゾジアゼピン系薬使用期間:6か月以上

具体的には、

- 累積ベンゾジアゼピン系薬使用期間:3か月以下群は、オッズ比1.09(統計学的にみると関連性なし)

- 累積ベンゾジアゼピン系薬使用期間:3~6か月群は、オッズ比1.31

- 累積ベンゾジアゼピン系薬使用期間:6か月以上群は、オッズ比1.84

「オッズ比1」のとき、ベンゾジアゼピン系薬使用者と非使用者の認知症発症率が同じくらい、

オッズ比が1より大きければ大きいほど、ベンゾジアゼピン系薬使用者の方が認知症を発症しやすいことを意味します。

【方法・結果2】

さらに、ベンゾジアゼピン系薬の効いている時間の長さによる違いを見るために

- 短時間型ベンゾジアゼピン系薬使用者(半減期20時間未満)

- 長時間型ベンゾジアゼピン系薬使用者(半減期20時間以上)

- 短時間型ベンゾジアゼピン系薬使用者では、オッズ比1.43

- 長時間型ベンゾジアゼピン系薬使用者では、オッズ比1.70

ベンゾジアゼピン系薬の使用は、短期間に

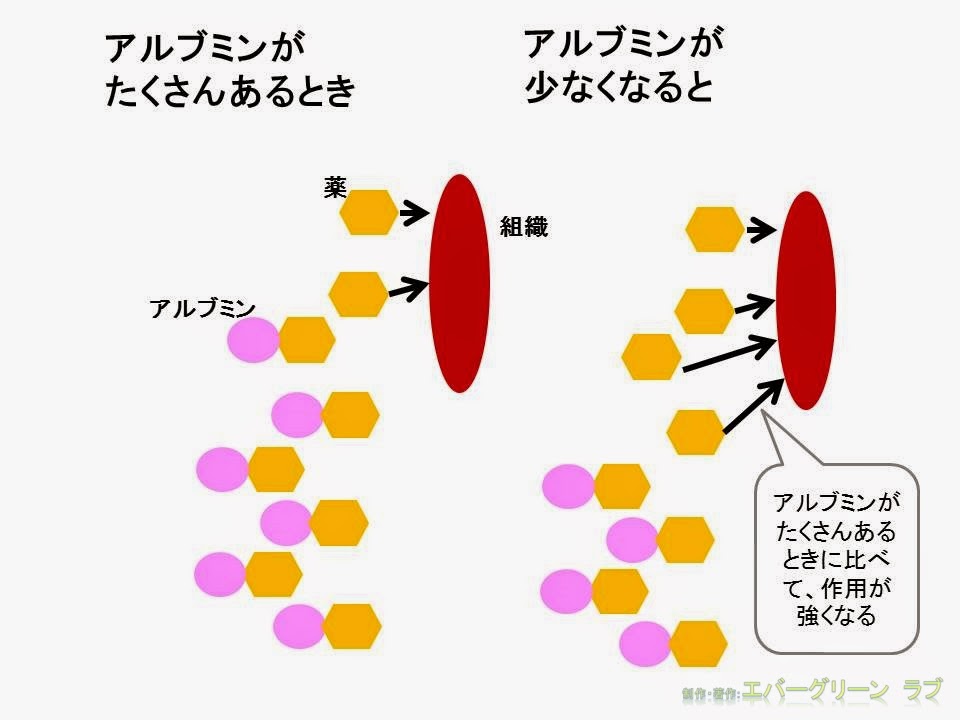

ベンゾジアゼピン系薬では、高齢者でなくても、耐性や依存性が生じる危険があるために、短期間の使用にとどめるべきということは、以前から指摘されていました。簡単にいうと、耐性とは、薬剤がだんだん効かなくなること、依存性とは、薬剤を止められなくなることです。

この試験の結果から、アルツハイマー型認知症になる危険性から考えても、ベンゾジアゼピン系薬は、長くとも3か月の使用にとどめるべき、ということが確認されました。

また、

どうしても使用を続けなくてはいけない場合は、短時間型が良い

ともいえますが、短時間型の薬剤は長時間型に比べて耐性・依存性が形成されやすいという傾向もあります。主治医とよく相談する必要がありますね。

ベンゾジアゼピン系薬とは

|

| ベンゾジアゼピン骨格 |

これらの薬が脳の神経細胞のベンゾジアゼピン受容体に作用すると、脳神経の活動を鈍らせるので、眠くなります。

新しいタイプの睡眠薬では、非ベンゾジアゼピン薬と呼ばれ、ベンゾジアゼピン骨格を持たないものもあります。

とはいっても、これらの薬の多くはベンゾジアゼピン受容体に作用します。

結局、脳神経の活動を低下させるという作用は同じなので、アルツハイマー型認知症になる危険性は同じと考えられます。

ベンゾジアゼピン系薬の作用

ベンゾジアゼピン系薬がどのようにして眠くさせるのかについて、もう少し詳しく説明しましょう。この線維にカリウムイオン(K+)やナトリウムイオン(Na+)などのプラスイオンが入ってくると、神経細胞は興奮した状態になります。

この興奮が伝わっていくことで、私たちが熱いと感じたり、喜んだり、怒ったりする情報が伝わります。

脳の中には、神経を休ませようとする物質があります。

γアミノ酪酸(GABA)といって、「ギャバ」とよばれています。

脳の神経は、たくさんの神経線維が複雑につながって、信号を送りあって、働いています。

|

脳の神経線維の端からGABAが放出されて

次の神経線維のGABAA受容体に作用すると

「お休みモード」の信号が伝わる

|

働きすぎてオーバーヒートしないように抑制性の神経線維はたくさん張り巡らされています。

この神経と神経の間には、隙間があって、この隙間にGABAが放出され、受け取る側の神経に「休め」の信号を送ります。

信号を受け取るのは、神経線維の末端にあるGABA受容体です。

GABA受容体には、GABAA受容体とGABAB受容体があり、ベンゾジアゼピン系薬が関係するのはGABAA受容体の方です。

|

GABAA受容体にGABAが作用すると、

塩素イオンが神経線維の中に入って

神経の興奮が抑えられる。

ベンゾジアゼピン系薬はこの作用を強める

|

さっき、「神経線維はプラスのイオンで興奮状態になって信号が伝わる」といいましたが、この塩素イオンが入ってくると、神経線維は興奮しにくい「お休みモード」になります。

ベンゾジアゼピン系薬は、GABAA受容体のGABAとは違った場所に作用します。

そうすると、GABAがGABAA受容体に作用した時に塩素イオンの通る穴が開きやすくなります。

そして、神経の「お休みモード」を増強します。

なんだか難しい話になりましたが、まとめると

私たちの脳は、このGABAが神経の先端にあるGABAA受容体に作用することで、休むことができるシステムになっていて、ベンゾジアゼピン系薬はその作用を助ける

ということです。ベンゾジアゼピン受容体に働く睡眠薬

これらの薬を表にまとめました。睡眠薬を使っている方がいらっしゃいましたら、この中に該当する薬がないかどうか、確認してみてください。

「睡眠薬」とは呼ばれず、「精神安定剤」や「抗うつ薬」として使われる薬も含まれます。

眠れない方の中には、不安が強いことが原因になっている方もいるので、医師の判断で使い分けているのですね。

繰り返しますが、これらの薬を長く使うと、

- 依存性がある

- 耐性を生じやすい

- 認知症になりやすい(高齢者)

と、よくないことがたくさん起こります。

日本老年医学会が発表した、高齢者は使わない方が良い薬のリストにもあげられています。

ただし、今この薬を使っているからと言って、いきなりやめてしまうのも危険です。

まず、

「この睡眠薬は長く使うとよくないと聞いたのですが、止めることはできますか?」

と、お医者さんに相談してみてください。

最近では違った作用を持つ睡眠薬も発売されています。

- ロゼレム(一般名:ラメルテオン)

- ベルソムラ(一般名:スボレキサント)

どちらも、お医者さんに処方してもらう薬です。

どの睡眠薬が効くかは人によって違います。

薬を変えたいときにもお医者さんに今の症状や、昼寝をしていないか、運動をしているかなど、生活習慣をしっかり伝えるようにしてくださいね。