アフリカ系アメリカ人が大腸がんになる割合は10万人あたり65人で、同じ人種の南アフリカの田舎の人の大腸がんになる割合は10万人あたり5人だそうです。

同じ人種で、遺伝子も近いのにずいぶん違いますね。

何が、大腸がんの発生を促しているのでしょうか?

今日は、短期間でも、不適切な食生活が大腸がんの発生に大きな影響を与えることを明らかにした最近の研究をご紹介します。

アフリカの食事とアメリカの食事を交換して食べたらどうなる?

【研究参加者】アフリカ系アメリカ人と南アフリカの田舎の人 各20人

【方法】

まず、それぞれの参加者に大腸内視鏡検査を行い、大腸がんのリスクと考えられる小腸ポリープの有無を確認した。

それぞれの参加者の自宅での普段の食事内容を評価した。

まず、それぞれの参加者に大腸内視鏡検査を行い、大腸がんのリスクと考えられる小腸ポリープの有無を確認した。

それぞれの参加者の自宅での普段の食事内容を評価した。

そのうえで、ピッツバーク大学とアフリカの宿泊施設で、お互いの相手国の調理方法や食材を使って調理された一般的な食事を2週間食べてもらった。

つまり、2週間お互いの食事を交換して食べてもらった。

2週間経った時点で、参加者に大腸内視鏡検査をして、便や大腸内部を調べた。

【結果】

1.2週間、食事を交換した後、

などが、相手国の人のものに互いに近づいた。

1.2週間、食事を交換した後、

- 食べた食物繊維の醗酵具合

- 腸内細菌の代謝活性

- がんのリスクに関連する炎症の指標値

- 腸の内皮細胞の代謝回転率

などが、相手国の人のものに互いに近づいた。

つまり、アフリカ系アメリカ人の腸内環境は南アフリカ人に近くなり、反対に南アフリカ人の腸内環境はアフリカ系アメリカ人に近くなった。

2.研究前、大腸がんのリスクと考えられる小腸ポリープは、南アフリカ人には20人全員なかったが、アフリカ系アメリカ人20人中9人にあった。

この、アフリカ系アメリカ人9人の小腸ポリープが、見事に消えていた。

【結論と考察】

研究者らは、大腸がんのリスクを減らすとみられる、腸内細菌による酪酸発酵が、南アフリカ人の食事をとったアメリカ人で増えたことと、ポリープが消えたことを重要視して、

「わずか2週間でも健康的な食事をすれば、がんのリスクが減ることを明らかにした」

としている。

研究者らは、大腸がんのリスクを減らすとみられる、腸内細菌による酪酸発酵が、南アフリカ人の食事をとったアメリカ人で増えたことと、ポリープが消えたことを重要視して、

「わずか2週間でも健康的な食事をすれば、がんのリスクが減ることを明らかにした」

としている。

さらに、アメリカ人が食べたアフリカ人の食事は食物繊維が多く、食物繊維が約10gから50g以上に増加した。

このことが、がんリスクの低下した要因となっているようだ。

このことが、がんリスクの低下した要因となっているようだ。

また、アメリカ人の食事よりもアフリカ人の食事は動物性脂質やたんぱく質が少なく、それらの摂取量が減ったことも有益である可能性がある、と考察している。

西洋の食事から伝統的なアフリカの食物繊維を多く含む低脂質の食事に変えることが、がんリスクを減少させると思われる。

先進国の食事は何がいけない?

いかがですか?

たった2週間の食事でも、こんなにがんのリスクに影響するなんてとても驚きです。

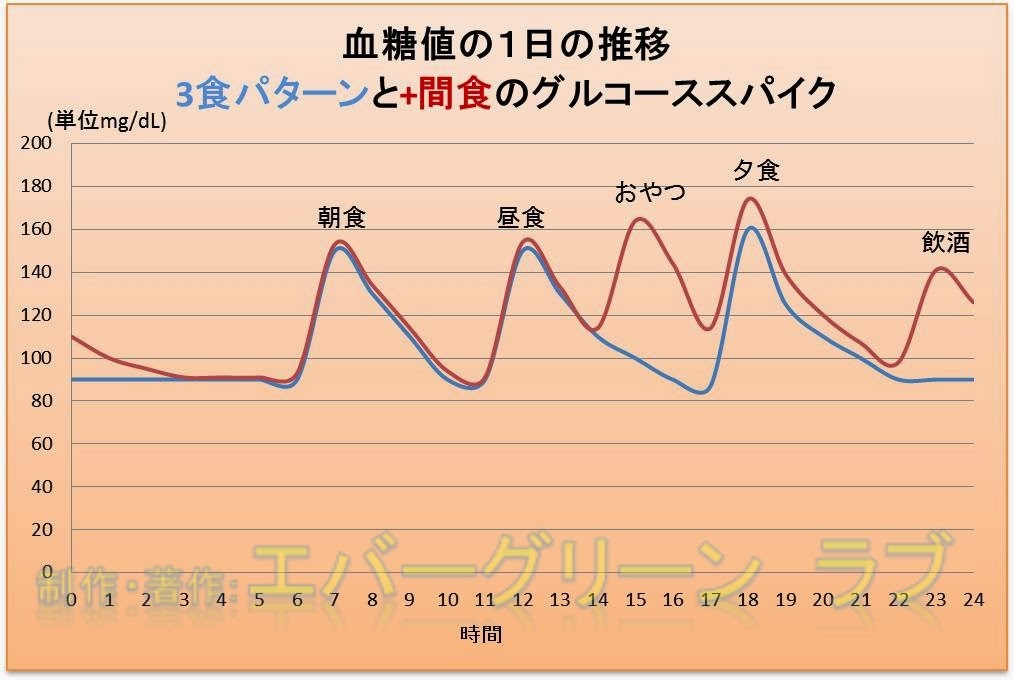

アメリカに限らず、先進国の食事内容は、高カロリー、高脂質、高単純糖質、高塩分の傾向があります。

例えば白米と玄米を比べると

たとえば、米飯を考えてみても、白米のごはんと玄米ごはんを比べてみると、玄米ごはんでは食物繊維の量が100g中1.4g、一方、白米ごはんでは100g中たったの0.3gです。

実に4.7倍も差があるわけです。

第二次大戦前は、白米のごはんは「ハレ」の日のお祝いなどに食べる特別なものでした。

その特別な白米のご飯を、どんぶり物や、カレーなどでまるで掻っ込むように食べるのが、日本人の一般的な食生活になってしまいました。

これに加えて、高カロリー、高脂質、高単純糖質、高塩分の料理や味付けです。

玄米ご飯を食べればわかりますが、玄米は炊いてあっても、歯ごたえがあって、よく噛まないと呑み込めません。

食物繊維を見てみると

ちなみに、厚生労働省の日本人の食事摂取基準(2015 年版)では食物繊維の一日推奨摂取量は、18歳以上で男性20g以上、女性19g 以上です。

また、平成25年 国民健康・栄養調査結果の概要によると日本人の食物繊維一日摂取量は、

20-29歳で12.0g

30-39歳で13.0g

40-49歳で12.8g

50-59歳で14.1g

60-69歳で16.5g

70-79歳で16.3g

となっていて、必要量に全く届いていません。

これまでも、食物繊維の摂取量と病気との関連が数多く研究されてきました。

心筋梗塞、糖尿病、肥満、血圧、血中LDLコレステロール値などの生活習慣病に良い影響があるという研究が沢山あります。

大腸がんとの関連について観察した結果は各研究で一貫していません。

食物繊維を倍の量食べていれば、大腸がんの危険性が40%減るという研究もあれば、

①http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12737858

食物繊維を食べていても、大腸がんのリスク減少とは関連がなかったとする研究もあります。

②http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16352792

③http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9895396

食物繊維が、生活習慣病に良い影響があるとの結果がある一方で、大腸がんに関してはっきりしないのは、おそらく、調べ方と解釈の仕方に問題があると思います。

疫学研究には、大きく分けて観察研究と介入研究があります。

観察研究とは、病気や健康が発生する要因をできるだけ大規模な集団で統一的に観察して調べようという研究、

介入研究とは、観察者が条件をそろえた集団をあらかじめいくつか用意して、一定期間に病気や健康が発生しそうな要因に人為的に差をつけ(食べ物の有無や治療など行う・行わないなど)、比較して調べる研究です。

最初にご紹介した研究は疫学研究のなかでも、観察ではなく介入研究です。

大集団を研究する場合、介入研究はとてもコストがかかってしまうので、多くの疫学研究は観察研究です。

観察研究は、すでに結果の出ている集団を分析するだけなので、短期間に結論が出て、低コストですみます。

観察研究にも欠点があります。

比較する集団の細かい条件まではそろえられないので、要因と結果の関連性の強さを明らかにはできますが、はっきりと証明することができないことです。

食物繊維と大腸がんのリスクの関連性の程度を分析していますが、関連の強さを数字で表そうとすると、分析の仕方と、その解釈で変わってしまいます。

一方で、最初のアフリカとアメリカで食事を入れ替えたのは、介入試験です。

がんのリスクに関連する炎症の指標値が改善したり、ポリープが消えたという事実が、食物繊維を多くとったことが要因であると、因果関係をほぼ同定できます。

様々な要素が絡み合って病気になったり、元気でいられたりするのです。

科学の思考方法は分析的です。

つまり、事柄(現象)を細かく切り分けて、再構成して読み解こうとします。

でも、生物は複雑です。

何か1つの原因や要因で、生きざまに簡単に影響があるほど、生き物は単純ではないと思います。

食物繊維が多い食事をとっている人は、食物繊維だけを意識して食べているのではなく、食習慣そのものが健康的だと考えられます。

食物繊維だけに注目して分析すると、このような一貫しない結果になるのだと思います。

確かに言えるのは、

穀物を食べれば自然に糖質と一緒に食物繊維を摂ることになっていたのです。

⇒全粒粉や玄米はなぜ体に良い?

水鳥が魚を食べる姿を思い出してください。

丸のみですね。

タンパク質も、脂質も、ビタミンも、ミネラルも、糖質も、魚に含まれるすべての栄養素をそのままのバランスで水鳥はとることになります。

1つの栄養素を取り出したり、加えたりする調理・加工は人類だけが行います。

そしてそれは、長い生命進化の歴史上で始まったばかりです。

調理をすることで、食中毒や感染症のリスクを減らすことには成功しました。

しかし、素材の組成(成分)と消化吸収効率(食品のエネルギーの密度)を極端に変えてしまうような食品の加工には、人間やペットの身体は対応しきれていないようです。

生活習慣病やがんは、人間だけでなく加工食品をご主人とともによく食べるペットにも激増しています。

さらに、調理・加工は、人間の欲望=報酬系を満たす革新的な技術でしたが、同時に“おいしい”という食に対する依存を作ってしまいました。

この依存に気づいていないで、食生活を送っている人はリスクが大きいと思います。

おいしさの罠

今では、全がん死に占める大腸がんによる死亡の割合は、女性では1位で、男性でも3位です。

30-39歳で13.0g

40-49歳で12.8g

50-59歳で14.1g

60-69歳で16.5g

70-79歳で16.3g

となっていて、必要量に全く届いていません。

これまでも、食物繊維の摂取量と病気との関連が数多く研究されてきました。

心筋梗塞、糖尿病、肥満、血圧、血中LDLコレステロール値などの生活習慣病に良い影響があるという研究が沢山あります。

食物繊維と大腸がんの関係は?

でも、食物繊維をとれば大腸がんになりにくい、とは単純には言えないと思います。大腸がんとの関連について観察した結果は各研究で一貫していません。

食物繊維を倍の量食べていれば、大腸がんの危険性が40%減るという研究もあれば、

①http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12737858

食物繊維を食べていても、大腸がんのリスク減少とは関連がなかったとする研究もあります。

②http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16352792

③http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9895396

食物繊維が、生活習慣病に良い影響があるとの結果がある一方で、大腸がんに関してはっきりしないのは、おそらく、調べ方と解釈の仕方に問題があると思います。

医学、栄養学の研究の読み解き方

観察研究と介入研究

医学や栄養学などで行われる、このような研究は疫学研究と言います。疫学研究には、大きく分けて観察研究と介入研究があります。

観察研究とは、病気や健康が発生する要因をできるだけ大規模な集団で統一的に観察して調べようという研究、

介入研究とは、観察者が条件をそろえた集団をあらかじめいくつか用意して、一定期間に病気や健康が発生しそうな要因に人為的に差をつけ(食べ物の有無や治療など行う・行わないなど)、比較して調べる研究です。

最初にご紹介した研究は疫学研究のなかでも、観察ではなく介入研究です。

大集団を研究する場合、介入研究はとてもコストがかかってしまうので、多くの疫学研究は観察研究です。

観察研究は、すでに結果の出ている集団を分析するだけなので、短期間に結論が出て、低コストですみます。

観察研究にも欠点があります。

比較する集団の細かい条件まではそろえられないので、要因と結果の関連性の強さを明らかにはできますが、はっきりと証明することができないことです。

食物繊維に関する研究を見てみると

食物繊維と大腸がんの関連を見た①~③の3つの試験は観察研究です。食物繊維と大腸がんのリスクの関連性の程度を分析していますが、関連の強さを数字で表そうとすると、分析の仕方と、その解釈で変わってしまいます。

一方で、最初のアフリカとアメリカで食事を入れ替えたのは、介入試験です。

がんのリスクに関連する炎症の指標値が改善したり、ポリープが消えたという事実が、食物繊維を多くとったことが要因であると、因果関係をほぼ同定できます。

観察研究でも介入研究でも、研究には限界が

しかし、病気や健康の要因は1つではありません。様々な要素が絡み合って病気になったり、元気でいられたりするのです。

科学の思考方法は分析的です。

つまり、事柄(現象)を細かく切り分けて、再構成して読み解こうとします。

でも、生物は複雑です。

何か1つの原因や要因で、生きざまに簡単に影響があるほど、生き物は単純ではないと思います。

食物繊維が多い食事をとっている人は、食物繊維だけを意識して食べているのではなく、食習慣そのものが健康的だと考えられます。

食物繊維だけに注目して分析すると、このような一貫しない結果になるのだと思います。

確かに言えるのは、

- 栄養素を1つだけ取り出して良し悪しを議論することに限界がある

- 現代文明社会での食べ物・食事は、調理・加工や品種改良されすぎて、また、収穫量や1回の食事量(カロリー)が多すぎて、食物や食事に含まれる栄養バランスとカロリーが本来の食物・食事からかけ離れている

本来の生き物の姿に真実が・・・

玄米の話をしましたが、生物にとって、たとえば穀物は、全粒で食べるのが、長い歴史では当たり前でした。穀物を食べれば自然に糖質と一緒に食物繊維を摂ることになっていたのです。

⇒全粒粉や玄米はなぜ体に良い?

水鳥が魚を食べる姿を思い出してください。

丸のみですね。

タンパク質も、脂質も、ビタミンも、ミネラルも、糖質も、魚に含まれるすべての栄養素をそのままのバランスで水鳥はとることになります。

1つの栄養素を取り出したり、加えたりする調理・加工は人類だけが行います。

そしてそれは、長い生命進化の歴史上で始まったばかりです。

調理をすることで、食中毒や感染症のリスクを減らすことには成功しました。

しかし、素材の組成(成分)と消化吸収効率(食品のエネルギーの密度)を極端に変えてしまうような食品の加工には、人間やペットの身体は対応しきれていないようです。

生活習慣病やがんは、人間だけでなく加工食品をご主人とともによく食べるペットにも激増しています。

さらに、調理・加工は、人間の欲望=報酬系を満たす革新的な技術でしたが、同時に“おいしい”という食に対する依存を作ってしまいました。

この依存に気づいていないで、食生活を送っている人はリスクが大きいと思います。

おいしさの罠

70年前の日本と現代日本では病気が異なる

つい70年前の戦前には、日本人に珍しかった大腸がん。今では、全がん死に占める大腸がんによる死亡の割合は、女性では1位で、男性でも3位です。

便利で、おいしくて、欲望に任せた食事を見直す警告のような研究ですね。

食べ物・栄養についてはこちらもそうぞ

食生活は進化の中で3回変わった

50歳超女性は夕食でタンパク50g

飲酒でボケが早まる!

砂糖入り飲料のリスク

おいしさの罠

米国マクドナルド が抗生物質与えた鶏肉の使用をやめる

食品のコレステロールは気にしなくてOK

エナジードリンクは飲んでもOK?

食べ物・栄養についてはこちらもそうぞ

食生活は進化の中で3回変わった

50歳超女性は夕食でタンパク50g

飲酒でボケが早まる!

砂糖入り飲料のリスク

おいしさの罠

米国マクドナルド が抗生物質与えた鶏肉の使用をやめる

食品のコレステロールは気にしなくてOK

エナジードリンクは飲んでもOK?