ホルモン補充療法(HRT)が、更年期以降の女性の健康に欠かせないものであることをお話ししてきました。

今回は、HRTで用いる薬剤のうち、エストロゲン製剤についてお話しします。

言うまでもありませんが、更年期症状の原因は、卵巣の機能低下によるエストロゲンの分泌低下です。

したがって、エストロゲンを補うことがHRTの主目的です。

エストロゲンのみを補うと、子宮内膜増殖症や子宮内膜がんのリスクがあるため、プロゲステロンも併用する必要があります。

しかし、体内で分泌されているプロゲステロンは製剤化しても薬価が安いため製薬会社が開発せず、日本では発売されていません。

そこで、プロゲステロンと同じ受容体に作用する化学構造が類似の薬を使います(これをプロゲスチンといいます)。

年齢によるエストロゲン製剤の選択

年齢とともに身体の機能が衰えていくことは避けられません。

年齢を重ねた身体に非常に活性の高いホルモンを若いころと同じように高用量を補ったのでは、身体は持て余してしまいます。

そこで、年齢や女性ホルモンの分泌状況に合わせたHRTをお勧めします。

- 更年期(50歳前後~60歳):エストラジオール+プロゲスチン(28日に10日間)

- 更年期(50歳前後~60歳で子宮がない場合):エストラジオール

- 更年期から5年以上経過(60歳以上):エストリオール+プロゲスチン(6か月~1年に10日間)

- 更年期から5年以上経過(60歳以上で子宮がない場合):エストリオール

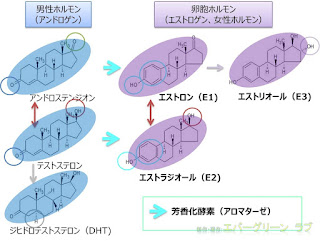

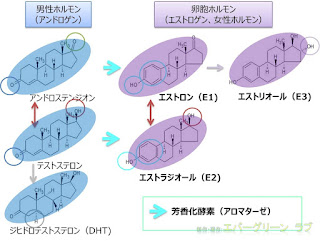

エストリオールは、エストラジオールが代謝されてできる物質です。

エストラジオールと同じようにエストロゲン受容体に働きますが、活性は エストラジオールの1/10とも1/100ともいわれています。

百枝幹雄編 『基礎からわかる女性内分泌』診断と治療社 2016; p98

60歳を過ぎてからHRTを始める方には、エストリオール製剤が勧められます。

エストリオールは作用は穏やかで、これまでに問題となるような副作用は認められていません。

更年期からHRTをはじめた方でも、身体活動が低下したと思われる年齢になったら、エストラジオール製剤からエストリオール製剤への変更を考えるとよいでしょう。

エストラジオールと比較すればわずかですが、エストリオールでも継続して使用すると子宮内膜が厚くなるので、子宮のある方は半年(場合によって3か月から1年)に12日間程度、プロゲスチン製剤を併用することをお勧めします。

出血が見られる方も見られない方もありますが、いずれの場合も、子宮粘膜に対する効果が期待できます。

下の図は、毎月1日から同じ日程で治療を続けられるように、月の日数に合わせて休薬期間を調整した場合のスケジュールです。

エストラジオール製剤開発の歴史

HRTは、乳がんや血栓症などの副作用が問題視されたために、敬遠される方が多くいらっしゃいます。

しかし、それらの副作用は過去に使われていた製剤によるものであり、新しい製剤は様々な面で改良されています。

そもそも、エストラジオール製剤は、卵巣機能不全や子宮出血の治療、避妊などを目的に開発されました。

初期のエストラジオール製剤に求められたのは、HRTに求められるようなマイルドな作用ではなかったということです。

エストラジオールは、製剤化するのが難しい物質です。

というのは、消化管から吸収されると血液中に入る前に肝臓で約90%が代謝を受け、もっと活性の低い物質に変わってしまうからです。

そのため、エストラジオールが効率よく腸管から吸収できるように、様々な工夫が行われました。

その1例が、エチニルエストラジオールやメストラノールなど、エストラジオールにエチニル基を導入した製剤です。

これらは強力なエストロゲン活性を持ち、主に排卵の抑制、つまり避妊を目的に用いられています。

その後、更年期障害の治療を目的とした薬が開発され始めました。

その1つとして、ウマの尿から約10種類のエストロゲン様物質を生成した結合型エストロゲン(プレマリン®)があります。

日本でも1964年に発売が開始され、現在も使われています。

エストラジオールそのものを腸管から吸収させるのは難しかったのですが、2006年以降に、エストラジオールのジェル製剤(ル・エストロジェル、ディビゲル)や貼付剤(エストラーナテープ)が発売されるようになりました。

2008年にはエストラジオールの錠剤(ジュリナ)も発売されました。

エストラジオール製剤の比較

更年期から60歳くらいまでのHRTでは、これらのエストラジオール製剤のいずれかの使用が勧められます。

4つのエストラジオール製剤を比較してみましょう。

ジュリナは経口剤(錠剤)、ディビゲルとル・エストラジェルは皮膚に塗るジェル剤、エストラーナはテープ(貼付剤)です。

皮膚から吸収された薬も、腸管から吸収された薬も、血液中に入って目的の臓器にたどり着いて効果を発揮します。

ですから、どのくらいの用量を投与したかではなく、どのくらいの量が血液中に入ったかが、効果の強さに関係します。

薬剤選択のポイント

薬剤を選ぶとき、次の4つがポイントになります。

- 血液中のエストラジオールの濃度が安定しているか

- どのくらいのエストラジオールが血液中に入るか

- 不要な(有害な)代謝物ができないか

- 皮膚症状(副作用)がないか

1~4について、各薬剤の製薬メーカーの資料を調べた結果をお示しします。

1.血液中のエストラジオールの濃度が安定しているか

それぞれの薬を7日間使い続けたときに、血中濃度がどのように変化するか、イメージを図にしました。

経口剤(ジュリナ)

経口剤のジュリナの血中濃度は、飲んでから8時間くらいが一番高く、そのあと次回の服用時まで徐々に低下するといった1日ごとの“山”が見られます。

“山”といっても、月経周期や更年期に見られる100~300pg/mLの大きな山ではなく、10~20pg/mL程度の小さな山です。

山はあるものの、血液中から消失するのには時間がかかり、毎日服用すれば、常に一定以上の血中濃度を保っています。

ジェル剤と貼付剤ではこの”山”はなく、24時間を通して一定の濃度を保っています。

”山”ができないことが、経皮投与する薬の大きなメリットになります。

ジェル剤(ル・エストロジェル、ディビゲル)

ル・エストロジェルもディビゲルも、皮膚に塗ると、いったん角層(角質層)に吸収され、角層から血液中にゆっくり移行します。

ル・エストロジェルはディビゲルに比べて血中濃度がゆっくり上がり、使用をやめた後もゆっくり下がります。

これは、角層から血液中への移行のスピードが、 ディビゲルよりル・エストロジェルのほうが遅いためだと思われます。

ジェル剤では、皮膚に塗った薬剤の多くは、吸収されないままになると考えられます。

ディビゲルのメーカーの資料には、投与量の5%しか血液中に入らないとの記載があります。

ディビゲル インタビューフォーム

ル・エストロジェルでは、血液中に入る割合に関する資料がありませんが、血中濃度から換算して、ディビゲルよりは高い割合で、血液中に移行すると思われます。

(血液中に入る割合はとても大切な資料なのにデータを完備・公表しないのはメーカーとして残念な姿勢ですね。)

ル・エストロジェルもディビゲルも、”塗布後1時間は、塗布部位を洗わないように”との指示があります。

これは、”塗布後1時間以上経っていれば、洗い流してしまっても効果は変わらない”ということであって、 製剤中のエストラジオールが1時間ですべて吸収されるということではありません。

ル・エストロジェルは「両腕の手首から肩まで」、ディビゲルは「左右どちらかの大腿部または下腹部に約400cm₂の範囲」に塗るように、添付文書に指示されています。

この部位と面積は、血中濃度にかかわりますので、原則として守るようにしましょう。

傷があるなど、その部位に塗れない事情がある場合には、他の部位で代替することも可能です。

医師に相談してください。

貼付剤(エストラーナ)

エストラーナは貼るとすぐに血中濃度が上がり、貼っている時間(48時間=2日間)の間、ほぼ同じ量が表皮から吸収され続け、はがすとすぐに血中濃度は下がります。

したがって、ジェル剤とは異なり、角層にとどまることはないので、はがすとすぐに血液中へ入らなくなるということがわかりす。

また、エストラーナでは、投与量と血中濃度の推移から計算上したところ、ジェル剤に比べて3倍以上効率よく吸収されるようです。

2.どのくらいのエストラジオールが血液中に入るか

血液中に入るエストラジオールの量が多ければ多いほど、効果は上がります。

ここで、HRTでは必ずしも

”効果が高ければよい"わけではないということに注意が必要です。

血中濃度が高くなりすぎた場合、副作用が起こる可能性があります。

4剤の血中濃度に関するデータを表にまとめました。

少々、専門的な数値になるので、興味のある方は、下の図を参考にしてください。

反復投与時のAUC(血中濃度-時間曲線下面積)の値が、ずっと投与を継続している場合の血中濃度の目安になります。

AUCを比べると、ル・エストロジェルとエストラーナが高めです。

ジュリナには、通常、HRTとして使われる投与量でのAUCの値の記載がありませんでしたが、最高血中濃度と半減期から、他剤に比べて血中濃度が高くないことが推定できます。

(ここでも資料不足です。せっかく、製剤化が難しい経口剤を開発したのに、データを完備・公表しないのはメーカーとして残念な姿勢ですね。)

効果の現れ方にも、副作用の現れ方にも個人差があるので、必ずしもこれらのデータのとおりになるとは限りません。

いずれの薬を使う場合も、血液検査を行って、実際にどの程度、血中濃度が上がっているかを知ったうえで、効果と副作用から問題があると考えられる場合には、薬の変更を考えることが大切です。

例えば、

- ディビゲルで効果が足りなければ、ル・エストロジェルやエストラーナに変更する

- エストラーナが効きすぎている(乳房が張るなど)ときには、ル・エストロジェルか、ディビゲルに変更する

- ル・エストロジェルが効きすぎているときには、1プッシュに減量するか、ディビゲルに変更する

など、変更するのがよいでしょう。

3.不要な(有害な)代謝物ができないか

ほとんどの薬剤は肝臓で代謝を受け、排泄されやすい形に変えられます。

経口投与された薬は、体内を循環する血管に入る前に肝臓を通るため、全く代謝されることなく作用部位に届くことはありません。

これを初回通過効果といいます

ほとんどの薬剤は肝臓で代謝を受け、排泄されやすい形に変えられます。

経口投与された薬は、体内を循環する血管に入る前に肝臓を通るため、全く代謝されることなく作用部位に届くことはありません。

これを初回通過効果といいます。

エストラジオールも経口投与された場合、必ず、肝臓を通ってから血液中に入ります。

エストラジオールは、肝臓で95%がちょっと化学構造が変化した他の物質へと代謝を受け、エストラジオールのままで血液中に入るのは5%だけになってしまいます。

エストラジオールの代謝物には、数種類の少しだけ化学構造(形)の違う物質があります。

この中には、ほとんど作用を持たないものもありますが、乳がんなどの原因となると考えられる物質も含まれます。

経皮的にエストラジオールを吸収した場合・・・つまり、エストラジオールのクリームを塗ったり、テープを貼ったりして皮膚から吸収した場合には、エストラジオールは直接血管内に入り、肝臓で代謝を受ける前に血流を介して目的の臓器に届きます。

そのため、経口剤に比べて副作用の原因となる物質ができにくいと考えられます。

難しいので、詳しく説明しましょう。

例えば、薬を効かせるために、3コが作用する必要があり、肝臓で、肝臓を通過した量の1/2が代謝されて

●という少し違った形になる薬

●があったとします。

●を経口投与する場合、腸管から門脈を通って肝臓へ行き、肝臓で1/2が

●になります。

全身を巡る血液の中に入るのは残りの1/2の

●です。

したがって、効かせるための3コの

●を血液中に確保するためには、3個の

●ができます。

経皮投与する薬(ジェル剤や貼付剤)も、皮膚に塗った薬が100%血液中に入るわけではありません。

しかし、塗った薬の1/2しか血液中に入らないと仮定しても、ここで

●が作られることはありません。

3コの

●を血液中に届けるために6コの

●を投与する必要があることは経口投与の場合と同じでも、

●ができないために、副作用は現れにくいと考えられます。

経口薬のジュリナは、全身への血液中に入る前に、腸管の粘膜と肝臓で約95%が代謝を受けることが確認されています。

ジュリナ インタビューフォーム

ジェル剤と貼付剤は、先ほどの説明のとおり、初回通過効果を受けないので、副作用発現の可能性のある代謝物ができる割合は、経口薬に比べてかなり低いと思われます。

4.皮膚症状(副作用)がないか

以上の事実から、エストラジオールは、経口薬よりも経皮投与の薬が勧められます。

なかでも、エストラーナは、かなり優秀な製品だと思われます。

とはいえ、ジェル剤や貼付剤には、皮膚の痒みやかぶれなどの副作用が現れやすいという欠点があります。

「痒みくらいがまんすればいい」と思われるかもしれませんが、毎日使い続ける薬なので、痒くなるのは辛いです。

開発時の臨床試験(人に対して使ってみた試験)で、投与部位の皮膚の痒みと紅斑の見られた頻度は表のとおりです。

特にエストラーナは、痒みの出る割合が高くなっています。

2日間、同じテープを貼り続けることになるので、入浴して水に濡れてからの1日は、特にかゆみが出やすいようです。

痒みやかぶれなどで経皮製剤が使用できない場合には、経口剤(ジュリナ)を用いるとよいでしょう。

血中濃度を確認しながら使いましょう

HRTではエストラジオールの血中濃度が、効果を発揮できる最低の値で一定にコントロールされるのが理想です。

HRTを確実に安全に行うためには、まず、HRTを始める前に、エストラジオールとFSHの値を測定して、自分のホルモンがどの程度分泌されているかを確認する必要があります。

何故、FSHの血中濃度を測る必要があるのかについてはこちらをご覧ください。

一般に、血液中のエストラジオールの濃度が20pg/mL以下で、FSHの濃度が40mIU/mL以上の場合、閉経と判断されます。

HRT ガイドライン 2017 年度版<案>より

そのうえで、HRT開始後に、再度、エストラジオールとFSHの血中濃度を測定し、薬がしっかり吸収されているかどうかを確認します。

血中濃度は、定期的に測定する必要があります。

薬剤の吸収の程度や効果の程度は、人によって違いますし、年齢によっても変化します。

血中濃度が低すぎるまま使い続けるのは無駄ですし、反対に、血中濃度が高くなりすぎると副作用が現れる危険性が高まります。

皮膚のかぶれなどの副作用ならばすぐに気づきますが、がんや血栓は見えないところで進行しますから、注意が必要です。

ですから、更年期症状が解消されて、かつ、高すぎないエストラジオールの血中濃度を保つためには、面倒なようでも、定期的に血中濃度を測定することをお勧めします。

エストリオール製剤

60歳以上の方でも、HRTの効果は期待できます。

ただし、更年期が終わってから5年程度経った方には、エストラジオールではなく、エストリオール製剤が勧められます。

80歳を過ぎた方でも効果を感じられるようですので、試してみる価値はあると思われます。

エストリオール製剤は4社から経口剤が発売されています。

服用する量は下記を目安に、年齢に応じて調整してください。

- 60~75歳:1日2mg(1mg錠2錠を1日1回、または1mg錠1錠を1日2回)

- 75~80歳:1日1mg(1mg錠1錠を1日1回)

- 80歳~:1日0.5mg (0.5mg錠1錠を1日1回)

注意

- HRT を行う際には、定期的に運動することをお勧めします。

- HRT に用いる薬を入手するには、病院で医師に処方していただく必要があります。

- 基礎疾患がある方などでは、HRTが行えない場合もあります。

- HRT には注意すべき副作用があります。

- HRT 実施にあたっては、婦人科を受診して、医師に相談してください。

HRTに関するこれまでの記事

女性の人生は女性ホルモン次第

更年期を過ぎても元気な秘訣

精巧!女性ホルモン調節システム

女性ホルモンはこうして作られる

ホルモンの非常事態が更年期症状に!

HRTは乳がんの原因になる??

HRTで使われる薬剤~エストロゲン製剤

HRTには非常に多くの有用な作用があり、閉経期以降の女性はHRTなしに寿命まで生活を楽しむことはほとんど不可能だと思われます。

HRTには非常に多くの有用な作用があり、閉経期以降の女性はHRTなしに寿命まで生活を楽しむことはほとんど不可能だと思われます。