インフルエンザに効くとされている抗ウイルス薬はあまり効果がないようだし、思っていたより副作用があるかもしれない、というお話をしてきました。

インフルエンザ*タミフルはどのくらい効くの?

インフルエンザ治療薬 イナビルは本当に有効?

では、インフルエンザに罹ったら、ひたすら寝て、じっと治るのを待つしかないのか??

さすがに私たちも、そんなに暇ではないし、辛いのは嫌いです。

では、どうするか?

私ならこうして対処する、という方法をご紹介します。

実は、エバーグリーン研究室では、西洋新薬はめったに使いません。

漢方は私の守備範囲なので、今回はちかしがお話しします。

漢方薬@インフルエンザの前に知っておきたいこと

漢方薬はウイルスを排除しようとする身体の力を助ける

はじめに復習しておきたいことがあります。

いわゆる風邪とインフルエンザは、病院へ行って検査をしない限り、正確には区別がつきません。

ですから、ここでは、インフルエンザの流行期に、「のどがおかしい」とか、「関節が痛い」とか、「くしゃみ・鼻水が出てきた」などの症状が現れたときの対処方法をお話しすることになります。

いわゆる風邪を引いたときの対応は、こちらをご覧ください。

風邪のひきはじめに飲む薬

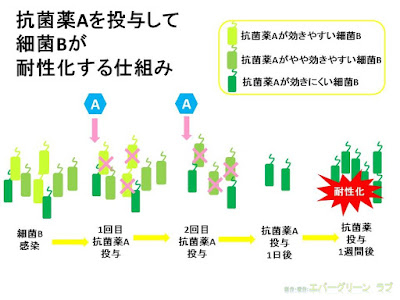

ここでご紹介する薬は、インフルエンザウイルスに直接働いて退治する薬ではありません。

自分自身の身体の力を高めて、入ってきたウイルスを退治する薬です。

ヒトの体は、外敵を体の中に入れないようにする力をもともと持っています。

ただ、インフルエンザウイルスはかなりの強敵で、負けてしまうことが多いのです。

ここを、負けないように漢方薬で加勢してあげようというものです。

ならば、どんなウイルスにも効くのでは?と思われた方、そのとおりです。

ただ、いわゆる風邪のウイルスは、インフルエンザウイルスのように感染力が強くなく、進行が遅いので、処方が違う薬の方がより適切な場合が多いです。

詳しくは、しつこいですが、先ほどの

風邪のひきはじめに飲む薬を。

もう一つ、とても大切なことがあります。

普通の風邪と、インフルエンザとどちらにかかったかを見分けることが大切です。

でも、これは難しいことでもあります。

でも、ポイントがありますので、覚えておきましょう。

インフルエンザを疑う症状は?

インフルエンザでは、まず、発熱が特徴で、

微熱ではなく38℃以上の発熱をします。

そして、

- 寒気や震え

- だるさ(倦怠感)

- 肩こり、首のはり

- 関節や場合によっては筋肉の痛み

- 頭痛

- 鼻水

- くしゃみ

- 喉の痛み

- 咳

の

症状が、出る順番は人によって違いますが、いくつもいっぺんに起こるのが特徴です。

普通の風邪はどうかというと

普通の風邪では、これも人によって異なりますが、症状が病気の進行とともに順番に出てきます。

私の典型的な風邪の症状のパターンは、

寒気(ざわざわした感じ)

~肩こり

~のどの痛み(咳が出ないことも多い)

~頭痛

~発熱

~汗をかく

~関節の痛み

~くしゃみと水っぽい鼻水

~熱が下がってくる

~くしゃみは出ないで鼻が詰まり、鼻をかむと緑色のどろっとした鼻水が出る

~1週間ぐらいで治る

です。

このインフルエンザ以外での、自分の風邪の症状パターンを覚えておくとよいです。

インフルエンザは、感染力が強いので、発熱とともに、症状が激しく、症状が複数いっぺんに出るのが特徴なのです。

インフルエンザに罹ったと思った時の漢方薬

インフルエンザに罹ったかなと思ったら、麻黄湯(マオウトウ)

麻黄湯はメディアでも紹介されているけれど、使い方は難しい

近頃、メディアでもインフルエンザに効くとして話題の漢方の処方ですね。

麻黄湯は、漢方の感染症の処方でも、感染して初期に使うべきものです。

漢方では風邪の初期を

傷寒中風(しょうかんちゅうふう)の病といいます。

意味は、

風に中(あた)って寒さに傷つけられた病ということです。

漢方の概念では、傷寒中風の病には、漢方や中国医学では解表剤(げひょうざい)といって、身体(筋肉や血液循環)を活性化させて汗をかかせ、ウイルスや細菌を物理的に外に出してしまう、そんな作用があります(これらの作用は西洋的医科学では充分には説明できません)。

傷寒中風の病の症状の特徴は寒気や悪寒がすることです。

風邪の病原体は熱に弱く、そのため身体が体温を上げようとして、寒く感じさせて、筋肉を震わせて体温を上げようとします。

寒気を感じ、発熱していて汗をかいていない人に、汗をかかせるのが処方の目標です。

この治療法を中国医学では「汗法」と言います。

体温を上げようとしているので、このような状態で解熱薬を使っては台無しにしてしまいます。

解熱剤はほとんどの風邪では必要ないことも覚えておいてください。

傷寒中風の時期を過ぎて、高い熱が続く場合は、漢方では地竜(ミミズの乾物)を使い、とてもよく熱を下げ副作用もありません。

さて、麻黄湯などの解表剤は、身体(筋肉や血液循環)を活性化させるので、比較的体力のある人にあった処方です。

筋肉がない人、虚弱な人には向いていません。

また、喉が渇いたり、喉に熱感がある場合や、喉に痛みを感じる場合は麻黄湯を使うべき時を過ぎてしまっています。

使わないほうがよいでしょう。

また、これらに当てはまる高齢の人や乳児、就学前の小児などは避けたほうがよいかもしれません。

副作用としては胃の不快感、食欲が落ちる、吐き気、動悸や不眠、発汗過多などが出ることがあります。

麻黄湯の処方

少し処方を詳しく見ましょう。

キョウニン(杏仁)、 マオウ(麻黄)、 ケイヒ(桂皮)、 カンゾウ(甘草)

で構成される処方です。

生薬の作用を中国医学的に解説しましょう。

杏仁(キョウニン)

杏仁は 「あんにん」とも読み、中華料理でおなじみの杏仁豆腐に使われる、アンズの種です。

主として胸にたまった水分、痰などを出すことで、呼吸困難や嗽に効く。息切れ、みぞおちのあたりがつかえて痛む、胸の痛み、むくみなどにも良い、とされます。

ただし、たくさん食べたりすると毒物である青酸と似た化学構造を持つアミグダリンが含まれているので、危険です。

麻黄(マオウ)

麻黄は、喘息様の呼吸困難、咳、むくみを治します。

寒気、汗が出ない、身体(筋肉)の痛み、関節の痛み、全身がむくんで肌色が黄色っぽい場合も良い、とされます。

成分のエフェドリンは西洋薬として、咳どめや喘息の治療にも使われます。

桂皮(ケイヒ)

桂皮は、シナモンという名前でおなじみです。

のぼせ(体の下から上のほうへつき上げてくるような症状)を治します。

のぼせが激しくなって、心臓がどきどきする、頭痛、発熱、軽い寒気、汗が出て、筋肉や関節が痛む場合に良い、とされます。

私の解釈では、のぼせは血や気が頭に集中してしまう体質を持つ人がなりやすく、桂皮はこれに効くようです。

不思議とのぼせやすい人は、シナモンティーなどの薬味の桂皮が好きなことが多いですね。

甘草(カンゾウ)

甘草は、急迫した症状を治します。

たとえば、腹部のケイレン、差し込み(痛み)などです。

手足の冷え、何か気がかりして悩んで落ちつかないとき、のぼせ(体の下から上のほうにつきあげてくるような症状)などにも良い、とされます。

成分のグリチルリチン(酸)は、胃潰瘍や十二指腸潰瘍や去痰薬として使われ、またステロイド薬に似た作用があります。

麻黄湯を使うタイミング

麻黄湯は、

寒気を感じて悪寒がして、「インフルエンザにかかったかな」と感じ、節々(関節)が痛み、発熱しているけれど汗をかいていない場合にすぐに飲むことがコツです。

先ほどもお話ししたように、特に感染症に用いる漢方薬には使うべき時期があります。

上の状態にあるごく初期につまり傷寒中風(しょうかんちゅうふう)の時期に使えば効果は高いと思います。

そして、一枚多く着るか、布団をかぶって体を温めて軽く汗をかくことで、効果が高まると考えられます。

汗をかいて、高い熱が下がってくればやめ時です。

人によって異なりますが長くて2日ぐらい飲んで効かないようならやめます。

あまり長く飲むと、汗をかきすぎて体力を消耗します。

麻黄湯が効く時期は風邪やインフルエンザのごく初期で、体表で生気が病原体と戦っている時だけです。

麻黄湯で効いてしまえば、ほかの薬が必要ないかもしれません。

この時に麻黄湯などのっ解表剤が効いてしまえば、ごく初期のうちに、病原体を駆逐できたことになるからです。

喉が渇いたり、喉に熱感があったり、痛んだりする場合や、全身のほてりや熱感があったり、鼻水やくしゃみが出ているようなら、もう病原体は体の中に入ってしまっています。

この場合は麻黄湯は無効で、かえって汗をかかせようと体力を消耗しますので飲まないでください。

後にお話しする温病の処方が必要になります。

葛根湯(カッコントウ)は、解表剤の中では麻黄湯より応用範囲が広い

葛根湯は、皆さんよくご存じですね。

葛根湯も、麻黄湯と同じく風邪の初期=傷寒中風に使う処方です。

カッコン(葛根)、マオウ(麻黄)、タイソウ(大棗)、ケイヒ(桂皮)、シャクヤク(芍薬)、カンゾウ(甘草)、ショウキョウ(生姜)

で構成されます。

葛根湯にも麻黄が入っていて、麻黄湯と同じ解表剤ですが、使う目標が異なります。

葛根湯の目標は、風邪の初期で、汗をかいていなくて、弱い寒気がして、首の裏側や肩(項背部)が凝り、頭痛、咳がでる場合です。

麻黄湯との目標の最大の違いは、寒気がそれ程強くなく、節々の痛みがないことです。

麻黄湯と同じように、喉が渇いたり、喉に熱感があったり、痛んだりする場合や、全身のほてりや熱感があったり、鼻水やくしゃみが出ているようなら飲まないでください。

私の印象では、葛根湯は麻黄湯に比べて応用範囲が広い処方です。

普通の風邪の初期で、上の症状が当てはまる場合は試してみる価値があります。

インフルエンザがはやっている時期だといっても、急激に症状がひどくならなければ、インフルエンザではないことが多いです。

そんな時は、麻黄湯よりも葛根湯を選ぶのが良いかと思います。

葛根湯も長くても2日飲んで効かなければ中止してください。

桂枝湯(ケイシトウ)

普段から風邪をひきやすくのぼせやすい人には、葛根湯は強力すぎる場合があります。

こんな人で、風邪で少しだけ汗をかいた場合の漢方薬として、桂枝湯があります。

風邪を引いたと感じて、少し汗をかいていて、外に出たり、薄着で風にあたると寒気を感じる状態で、のぼせ、発熱、頭痛、関節や場合によっては筋肉の痛み、くしゃみ、鼻水、鼻が詰まる、を目標にするとよいでしょう。

私の経験では、のぼせ易い人で、少しの温度上昇や厚着で汗をかきやすいタイプの人の風邪には桂枝湯が合う場合が多いようです。

比較的活発で、鼻血がよく出るようなのぼせやすいタイプの子供の風邪には、桂枝湯が合っています。

小青竜湯(ショウセイリュウトウ)

足の冷える人で、風邪を引くと水分の多い鼻水が出る人の風邪には小青龍湯がよいでしょう。

麻黄附子細辛湯(マオウブシサイシントウ)

高齢者で、こたつに入ったりカイロを充てるなどいくら温めても、寒気が取れない人は、麻黄附子細辛湯がよいでしょう。

柴胡桂枝湯(サイコケイシトウ)

傷寒中風の時期をすぎて、風邪をこじらせてしまい、食欲がなく、胃がもたれ、胃が痛い、腹痛がある、下痢をするような場合は柴胡桂枝湯があっています。

最初からこれらの胃腸の症状がある風邪には、まず柴胡桂枝湯を試してみてください。

柴胡桂枝湯はちょっと長めに5日間くらいを目安に飲んでみてください。

本格的にのどが痛くなったら、銀翹散(ギンギョウサン)

銀翹散を使うタイミング

|

皮膚と消化管は一筆書きができるように、連なっている。

漢方の概念では、大まかにオレンジから赤色のところを表と呼ぶ |

さて、今までお話してきたように、風邪などの感染症は、漢方的・中国医学的な概念では、病気の時期(病期)がとても大切です。

ウイルスや細菌などの病原体が、身体に入ってくるのに、必ず順番があります。

西洋医学的には気道感染とよばれる、風邪などの一般的な感染症では、病原体は、まず、表皮と鼻の粘膜に入ってきます。

この状態を漢方的・中国医学的な概念では病原体(漢方では風邪[ふうじゃ]とよびます)が

表(ひょう)にあるといいます。

身体のおもてなので「表」というわけです。

この状態を漢方では

傷寒中風の病(やまい)と呼ぶのです。

麻黄湯も、葛根湯も桂枝湯も風邪が表にある傷寒中風の病のうちに使うべき処方です。

麻黄湯や葛根湯を使うのが難しいのは、この短い時期を逃すと、効かないし、使うべきではないことです。

病原体が表皮と鼻の粘膜に入って1日もすると、もう少し進攻してきて喉が渇いたり痛くなったります。

この時期は体がすでに入ってきてしまった病原体を駆逐しようと免疫が働き始めていると考えられます。

悪寒は無いか、軽い悪寒で高い熱が出る風邪を中国医学では

温病(うんびょう)と呼びます。

よくある風邪の経過は、短い傷寒中風の時期からこの温病に移行していくことが多いようです。

しかし、インフルエンザでは、この傷寒中風の時期が自覚できないことも多く、いきなり発熱する温病として現れることが多いようです。

この時に使うと効果的なのが

銀翹散です。

銀翹散を使う目安

目標としては、

風邪の初期で、発熱して、頭痛があり、ちょっと風にあたると寒気がして、喉が渇いたり痛む状態です。

汗をかいたり、かかなかったりどちらのケースもありますが、汗をかいても熱が下がらないのが特徴です。

咳が出ることもありますが、咳が出てくるとだいぶ身体の内側に進攻されていて、銀翹散でも力が及ばないこともあります。

銀翹散の処方

処方内容を見ておきましょう。

キンギンカ(金銀花)、連翹、荊芥、香豉、牛蒡子、桔梗、竹葉、甘草、薄荷、芦根

で構成されています。

金銀花(キンギンカ)

金銀花はスイカズラの花蕾です。

味は甘くて、体を冷やす作用(解熱作用)があり、抗菌作用があります。

中国医学的には、体表の熱を発散させて熱を下げ、同時に風邪も発散させてしまう作用(疏散風熱)があるとされます。

連翹(レンギョウ)

連翹は、レンギョウの果実です。

味は苦くて、少し体を冷やす作用があります。

漢方では皮膚の膿があるできものやニキビなどやヒゼンダニによる感染症(疥癬)に効果があるとされ、中国医学的には、金銀花と組み合せて疏散風熱作用を強めるされています。

荊芥(ケイガイ)

荊芥はシソの仲間のケイガイの花穂で、l-ミントンというミントのような香りの成分が入っています。

味は辛くて、体を少し温めます。

発熱、頭痛、鼻づまり、のどの痛み、蕁麻疹、風疹、麻疹、結膜炎や軽い皮膚潰瘍に良いとされます。

また、止血作用もあります。

中国医学的には発汗作用があり、風邪を発散させますが、発汗力は弱めです(祛風解表)。

香豉(コウシ)=淡豆豉(タントウチ)

香豉(こうし)は、大豆を蒸して発酵させた日本の納豆のようなものです。似たものに豆豉(とうち、どうち)とも呼ばれる中華料理に使われる調味料があります。

味は塩味のない味噌のような味で、身体をわずかに冷やします。

中国医学的には発汗させ解熱作用があり、発熱、頭痛に用います。精神的なイライラを解消する作用もあるとされ、不眠などにも用いられます。

牛蒡子(ゴボウシ)

牛蒡子(ごぼうし)は、ゴボウの実です。

味は辛くて苦く、体を冷やす作用があります。

漢方的には、咽の塞がり、喉のはれ、のどの痛みを治すとされ、中国医学的には、発汗させ解熱作用(疏散風熱)があり、発疹すべき箇所に発疹させて解毒をすすめ(透疹)、のどを潤して腫れを治める(利咽散腫)とされ、咳、痰のからみ、発疹に用います。

おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)や母乳の出が悪い時にも用いられます。

桔梗(キキョウ)

桔梗はキキョウの根です。

味は苦くて辛く、身体を冷やしたり温める作用はありません。

漢方的にも中国医学的にも、膿みを出す作用があるとされ、各種の腫物、膿を伴うできものや中耳炎、痰のからみ、喉の痛み、喉の腫れ、声が出にくい、しわがれ声に用います。

肺の気を発散させて、肺の機能を高める作用(開宣肺気)もあり、肺炎や気管支炎にも用います。

竹葉(チクヨウ)

竹葉(ちくよう)は、ハチクの葉です。

かすかに甘く、体を冷やす作用があります。

中国医学的には、身体に滞った熱を逃がして、精神的なイライラを解消する作用(清熱除煩)があり、体液(津液)を生み出させて体を潤す作用(生津)、利尿作用があり、これらから解熱、喉の渇き、口内炎、口角炎、小児の発熱性のひきつけ(熱性痙攣)に用います。

薄荷(ハッカ)

薄荷はハッカの葉と茎です。

味は辛くて、体を少し冷やします。

中国医学的には、体表の熱を発散させて熱を下げ、同時に風邪も発散させてしまう作用(疏散風熱)があり、頭や目を冷やしすっきりとさせる(清利頭目)作用があり、発疹すべき箇所に発疹させて解毒をすすめ(透疹)、のどを潤して腫れを治める(利咽散腫)とされます。

発熱、軽い悪寒、頭痛、目の赤み、喉の腫れ・痛み、初期の麻疹、胸のつかえなどに用います。

芦根(ロコン)

芦根はアシの根です。

味は甘くて、体を冷やします。

中国医学的には、身体に滞った熱を逃がして、体液(津液)を生み出させて体を潤す作用(生津)があり、吐き気を止め、精神的なイライラを解消する作用(除煩)もあるとされます。

口が渇いて熱っぽいとき、舌の乾燥、水分を多く飲む、吐き気、肺の膿(肺膿瘍)に用います。

このように銀翹散は全般的に体の発汗させたり、解熱させたり、膿を出したり、炎症を鎮める作用を持つ生薬を上手に組み合させた温病の標準的な処方といえるでしょう。

漢方薬でない解熱鎮痛剤は使っていいの?

私たちエバーグリーン研究室では風邪の発熱に薬局などで手に入る解熱鎮痛剤の安易な使用はおすすめしませんが、温病の漢方薬が手に入らない時には、風邪のこの時期(温病)にこそ、アスピリンなどの解熱鎮痛剤を使ってもいいと思います。

それ以外の時期の風邪に、解熱鎮痛剤は必要がありませんし、余計な副作用が出ることもあります。

風邪を引いたと思って、頭痛、発熱、くしゃみ、鼻水、咳、痰、のどの痛みなど、いろいろな症状にきくとうたっている総合感冒薬をのんでも、風邪の病期に合うはずがないので、メリットはないでしょう。

参考:総合感冒薬って、何に効くの?

風邪薬の選び方【解熱薬】

温病に香蘇散(コウソサン)も

ほかに温病の代表的な処方として、香蘇散があります。

香附子、紫蘇葉、陳皮、甘草、乾生姜

で構成されます。

中国医学的には、自律神経系(交感神経と副交感神経)の緊張(バランスの崩れ)のため、胃や腸、血管などの平滑筋が緊張して、けいれん・ひきつれ・胃腸の運動障害などが起こる気滞を治め、体表の血管を拡張させて軽く発汗させます。

これを理気解表(りきげひょう)と呼びます。

悪寒がするけれどひどくはなく、発熱も軽めで、汗はかかず、頭痛、胸苦しさ、おなかが張る、食欲不振を目標に使うとよいと思います。

銀翹散との目標の違いは、発熱が軽いことと、のどの痛みがないこと、胃腸の症状があることです。

香蘇散は比較的穏やかな処方なので、妊婦や高齢者の風邪にも良いと思います。

特に、マタニティブルーのように気分がすぐれない妊婦に良く効いた例があります。

ちょっとへんかな?と思ったら、板藍根(バンランコン)も

板藍根(ばんらんこん)という生薬があります。

抗ウイルス作用を持つ生薬として、注目されています。

板藍根は現在日本では、医薬品ではなく食品としての扱いです。

インフルエンザをはじめ、帯状疱疹、ウイルス性の難聴、肝炎などのウイルス性感染症に効果があるとされます。

板藍根は、アブラナ科のタイセイの根です。

味は苦く、よく体を冷やす作用があります。

中国医学的には、その冷やす作用で、熱を冷まして、腫れを抑え、病原体を駆逐する作用(清熱解毒)があり、血の熱を冷まし(涼血)、のどを潤す作用(利咽)もあります。

中国では、インフルエンザがはやる時期に、板藍根の煎じたお茶でうがいをしたり、お茶代わりに飲んだりするそうです。

予防的に使っているようです。

日本でも板藍根の予防使用を勧めている方もおられます。

しかし、板藍根をインフルエンザがはやる時期にずっと使用するのはちょっと考えたほうがいいと思います。

板藍根は体を冷やす作用が強いので、あまり長く飲むべきではありません。

体力のない高齢者や乳幼児も、控えたほうがよいでしょう。

ご参考まで、板藍根には粉薬(顆粒)、飴、お茶などがありますが、店頭では探せませんでした。

私は、インターネットで顆粒を購入しました。

板藍根の使い方

私のおすすめの利用の仕方は、うがいと頓服(必要なときだけに服用)です。

インフルエンザがはやる時期に外で、いかにもそれっぽい咳をしている人と会ったときとか、病院に行かなければならない用がある場合などです。

板藍根はとても苦いので、甘い味で味付けした顆粒のタイプが市販されています。

それを、お湯に溶かして、水に薄めて、帰宅時にうがいをしてそのまま飲んでしまいます。

また、ちょっと喉がいがらっぽく、のどが渇くかなと異常を感じた時に、1包頓服します。

これで、大抵ののどの違和感は消えます。

インフルエンザの予防にどれだけ効果を発揮しているかは証明できませんが、少なくとも板藍根の頓服をした後、風邪を引いたことはありません。

板藍根+銀翹散という使い方

もう一つ、もし、インフルエンザや温病を自覚して、

銀翹散を飲む場合で、喉の痛みが強く、熱が高い(38℃以上)場合は、板藍根と一緒に飲むことをお勧めします。

銀翹散と、板藍根が相乗してよく効くようです。

最後にひとこと

インフルエンザに罹ったら何を飲めばいいの?という、皆さんの疑問にお答えしようと調べるうちに、抗インフルエンザウイルス薬は思ったより効果がなく、副作用を考えると使わない方がいいということがわかってきました。

やはり、夢の新薬など、そうそうできる訳はないのですね。

そこで、私たちが慣れ親しんだ、漢方薬をご紹介しようとしたのですが、ずいぶん長くなってしまいました。

ここまで読んで下さった方、ありがとうございます。

時間をかけて読んでくださった皆さんは、理解されたと思いますが、漢方薬は、その人が持っている体の個性に合わせて、その人がウイルスや細菌などの外敵と闘う力を助けるものです。

インフルエンザウイルスを特に敵として定めているわけではありません。

ですので、インフルエンザの特効薬になる漢方薬は、人によって違います。

自分の年齢や体質、風邪の症状や、風邪の進行状況によって、何を使うか変わってきます。

ここで説明したことはごくごく大まかなことですので、皆さんの「今、必要な処方」にまで、責任を持てるものではないことは、ご理解ください。

もし、普段から備えるために、もう少し個人的に知っておきたいと思われる方がいらっしゃいましたら、右のメールの枠からご相談ください。

ただし、症状が出ていて、どう対応すれなよいかというような診断や治療に関わるご相談には応じかねます。

また、商用目的でのご相談は、ご遠慮ください。

今年も、インフルエンザが流行っています。

今年も、インフルエンザが流行っています。