年をとれば誰でも故障は多くなるもの。

血圧が高くなれば降圧薬を、腰が痛ければ鎮痛薬を、眠れなければ睡眠薬を、加えて便秘薬、胃薬、目薬、骨粗鬆症の薬・・・・悪くなったところを薬でカバーすればいい、そんな風に思っていませんか?

でも実は、そんなに単純じゃないんです。

一緒に使うと副作用が出やすくなる薬があることはよく知られていますね。

それだけでなく、胃の薬が認知症を悪化させたり、降圧薬が喘息をひどくしたりと、ある疾患を治すために飲んだ薬が別の疾患を悪化させてしまう原因になることもあります。

そんな、高齢者が使うと危険な薬のリストが改訂される予定で、現在パブリックコメントを募っています(2015年4月07日現在)。

「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」(案)

日本老年医学会、厚生労働科学研究費補助金(長寿科学総合研究事業)「高齢者の薬物治療の安全性に関する研究 (H25-長寿-一般-001)研究班、国立長寿医療研究センター

高齢者が使ってはいけない薬が調べられる

このリストは、1か月以上続けて使う薬の中で、高齢者が使うべきでないものを「ストップ」、高齢者でも有効性が期待できて副作用が少ないと思われるものを「スタート」として掲載しています。

誰でも

インターネットで見ることができるので、高齢のご家族が今使っている薬が該当しないかどうか、確認できます。

ただし、使ってはいけない薬にリストアップされているからといって、すぐに飲むのを止めないで、まず、医師に相談してみましょう。

ずっと飲み続けていた薬を突然やめることは、とても危険です。

高血圧の薬を例にとってみても、これまで、薬の力で血圧が下がっていたわけですから、副作用が出るかもしれないといって自己判断でやめてしまうと、血圧が突然上がってしまいます。

高齢者でも問題なく使える血圧の薬もありますから、そのような薬に変えてもらわなければなりません。

薬によっては、徐々に減らさないとよくない作用が現れることもあります。

高齢者に注意が必要な理由は

このリストは、75歳以上の高齢者と、75歳未満でも筋力が落ちて元気がないような高齢者が対象です。

これらの人たちには、薬が本来期待された効果を示さず、副作用が出やすくなる危険があるためです。

なぜ副作用が出やすいか・・・理由は次のようにたくさんあります。

年をとると、細胞の水分が減る

これは、30代を過ぎたころから誰でも実感することでしょう。

薬には、水に溶けやすいタイプと油に溶けやすいタイプがあります。

血液中に入った水に溶けやすいタイプの薬は、組織の細胞の中に水分がたくさんあれば、毛細血管から組織の中にたくさん入っていきますが、細胞の水分が少なければ、細胞の中に入る量が減るので、血液中の薬の濃度が濃くなります。

血液中の濃度が上がれば、作用を示す場所へたくさん薬が届くことになりますから、作用は強く現れます。

年をとると、脂肪組織の量が増えることが多い

年齢に関係なく、脂肪組織の量が多いなあと思う人は注意が必要です。

ただ、年を取って動くことが少なくなると、筋肉が落ちて脂肪組織が増えることが多いですね。

そうなると、脂肪に溶けやすいタイプの薬が血液中から脂肪組織にたくさん移行してしまいます。

その結果、血液中の薬の量が減るので、作用は弱まります。

年をとると、血液中のアルブミンの量が減る

血清アルブミンという名前を聞いたことがあると思います。

健康診断で、肝機能のマーカーとして測定する、「Alb」と書かれているものです。

肝臓で作られて血液中に放出されるタンパク質なので、肝機能が落ちたり、栄養失調になると減少します。

年を取っても減少します。

肝機能が落ちてくるのですから、仕方ありませんね。

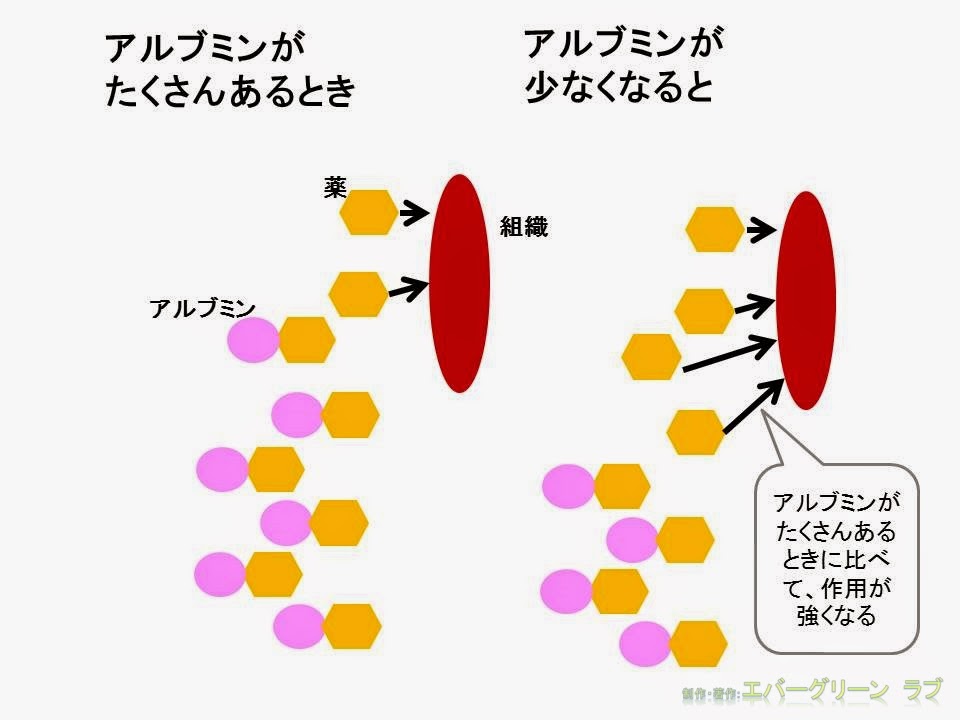

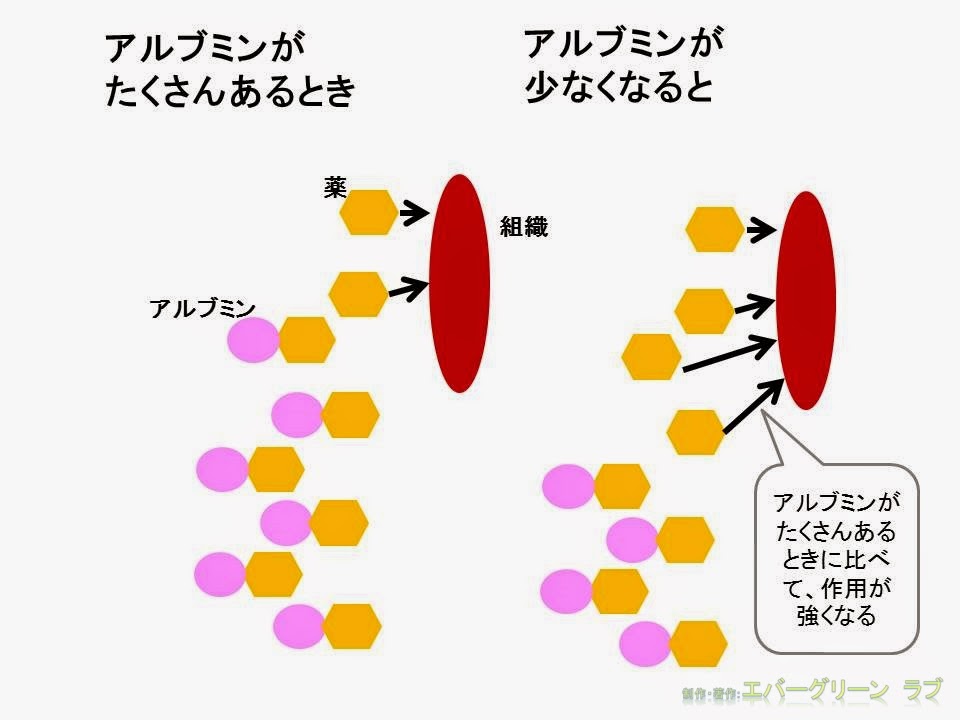

血清アルブミンには、薬を吸着する性質があります。

どのくらい吸着するかは薬によって異なりますが、血清アルブミンに吸着していると組織に入っていかないので効果を示しません。

言い換えると、薬が目的の臓器に到達して作用を示すためには、血清アルブミンに吸着していないフリーの状態である必要があります。

ですから、血清アルブミンに吸着する割合が高い薬では、血清アルブミンが少なくなるとフリーの薬が増えて、作用が強く現れます。

年をとると肝臓で薬が代謝されにくくなる

|

③小腸から吸収されて、門脈(緑)を通って肝臓へ

☆肝臓で代謝

|

飲み薬は、小腸から吸収されると、まず肝臓へ行き、それから全身の血管を巡ります。

数%が壊されたり、形を変えられたりして本来の作用を示せなくなります。

これを肝臓における代謝といいます。

小腸から取り込んだ食べ物などの中に、身体に体に害を与えるものがあるといけないので、まず、肝臓でチェックする仕組みになっているのですね。

1回目に肝臓を通ったときに代謝されなくても、血液中をぐるぐる回って何度か肝臓を通過するうちに効果を示す形の薬はなくなっていきます。

年を取ると、この代謝の力が落ちるので、排泄されるまで、効果を示す形の薬が血液中を回ります。

そのために、本来期待する以上の強い作用が現れてしまいます。

薬によっては、肝臓で代謝されることで効果を示す形になるものもあります。

この場合は反対で、なかなか効果を示す形になれず、期待したほどの効果が得られません。

年をとると、腎臓からの排泄が遅くなる

体中の血管を巡る薬は、肝臓で代謝されるのと同時に、腎臓から尿として排泄されたり、肝臓から腸管へ便として排泄されたりして、最終的にはすべて体の外へ出されます。

どこから排泄されるかは薬によって違いますが、腎臓から排泄される方が多いです。

年を取ると腎臓の機能も落ちてくるので、一度に排泄される量が減って、長い時間体の中にとどまるようになり、作用が強く、しかも長い時間現れるようになります。

これは、糖尿病など、他の原因で腎臓の機能が低下した人も同じです。

年をとると、薬に対する体の反応が変わる

薬によっては、血液中の濃度が同じでも、身体の反応が変わってくるものがあります。

例えば、交感神経に働く薬は効果が強く現れることがあります。

血圧の薬や、喘息の薬、排尿障害の薬などのなかに、そのような薬がありますが、すべてが該当するわけではありません。

反対に、睡眠薬や、副交感神経に働く薬の効果が弱くなる場合があります。

排尿障害の薬や便秘の薬などに該当するものがありますが、やはりすべてではありません。

同じ疾患に効く薬でも、効き方はいろいろあるので、医師や薬剤師に確認してみるとよいでしょう。

色々な疾患の薬を飲んでいる人は、相互作用にも注意

これも高齢者に限ったことではありませんが、一緒に飲んだ薬が別の薬の作用を弱めたり、強めたりすることがあります。

薬が影響しあうのは、胃や腸管の中だったり、肝臓での代謝に際してだったり、血液の中だったり、様々です。

同時に飲まなくても、影響してしまう場合もあります。

ひとりの医師が処方する薬の中にそのような薬が混ざっていることは少ないと思いますが、別の病院でもらった薬には注意が必要です。

皮膚科でもらった薬だから皮膚にしか効かないだろうと思ったら、大きな間違いです。

特に、皮膚の感染症の薬には、一緒に飲んだ薬の作用が強く現れてしまうものが多いので、よその病院で別の薬をもらうときには、必ず、自分が他の病院でもらっている薬について伝えてください。

最近は薬局で「お薬手帳」をもらいますね?

この手帳は、こういう時に医師や薬剤師に見せるためにあるので、活用してみてください。

少しずつ変わっていくので気づきにくい

このように色々な要素が重なって、年を取るにしたがって適切な薬の量や、使ってはいけない薬の種類が変わってきます。

ただ、この変化は少しずつ起こるので、だんだん副作用が強くなってきていたりしても、薬のせいだとは感じることは難しいです。

医師も、薬のせいだとは思わずに、原因となる薬を減らすことは思い至らず、さらに薬を追加してしまうことが多いといいます。

なので、たくさん薬を飲んでいる方は、「こういうふうに体調が悪いのですが、薬のせいではありませんか?」と医師に相談してみましょう。

薬を開発するときの臨床試験は、65歳未満の成人を対象に行われることがほとんどなので、高齢者にどのような作用を示すかは、発売になって使われてみないとわかりません。

つまり、高齢者にどのような副作用が現れやすいかは科学的に確かめられていないので、医師だって知りようがないのです。

今回のリストは、使用経験に基づいて作られていますが、高齢者を対象とした試験は実施しにくく、エビデンスが得られにくいという問題点があります。

睡眠薬についてみてみよう

リストで取り上げられた薬を、睡眠薬を例にとって紹介しましょう。

薬剤と注意事項

ベンゾジアゼピン系睡眠薬・抗不安薬

( )は商品名、

青字はジェネリック医薬品

- フルラゼパム(ダルメート、ベノジール)

- ハロキサゾラム(ソメリン)

- ジアゼパム(セルシン、ホリゾン、エリスパン、ジアパックス)

- トリアゾラム(ハルシオン、アスコマーナ、ハルラック)

- エチゾラム(デパス、パルギン)

注意事項

- 長時間作用型の薬剤(フルラゼパム、ハロキサゼパム、クアゼパムなど)は使用すべきでない。

- 他のベンゾジアゼピン系薬もできるだけ使用しない。

- 使用する場合、最低必要量をできるだけ短期間使用に限る。

- 長時間作用型は翌日まで作用が続く持ち越し効果、短時間作用型(トリアゾラム、エチゾラムなど)では健忘、依存のリスクがある。

- 代替薬として、非ベンゾジアゼピン系薬、ラルメテオンがあげられる。

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬

- ゾピクロン(アモバン、メトロール、ドパリール)

- ゾルピデム(マイスリー)

- エスゾピクロン(ルネスタ)

注意事項

- 漫然と長期投与せず、減量・中止を検討する。

- 少量の使用にとどめる。

●以上の睡眠薬の主な副作用

- 過鎮静:必要以上に薬物の鎮静効果が出現した結果,日中にボーっとして動きが少なくなったり傾眠傾向となる状態。注意力が落ちる。

- 認知機能低下:いわゆる「ぼけ」の症状

- せん妄:幻覚・錯覚を伴う意識障害

- 転倒・骨折

- 運動機能低下

睡眠薬はどうしても必要な場合に限って短期的に使う

睡眠障害では、まず、薬以外の方法で対応するように指導されています。

運動をしたり、昼寝を止めたり、睡眠時の環境を整えたり・・・それでも眠れない場合には、短期間に限って睡眠薬を使うようにします。

長期間睡眠薬を使い続けると、認知機能や運動機能が低下するほか、夜間のせん妄が現れることがあります。

睡眠薬は、脳の活動を抑制する作用を持つので、認知症のリスクが高くなります。

夜間のせん妄でころんで骨折する場合もあります。

また、睡眠薬には筋肉の力を緩める作用があるので、筋力が低下した高齢者が睡眠薬を飲むと、ふらついて、転倒・骨折につながります。

さらに、高齢者では代謝が遅いので、翌朝まで効果が残ってしまい、起きて立ち上がった途端に倒れて骨折、ということもあります。

高齢者の骨折は寝たきりの最大の原因です。

このリストには取り上げられていないものも含めて、同じようにベンゾジアゼピン受容体に作用する薬をまとめましたので、ご覧ください。

作用機序についても解説しました。

睡眠薬でアルツハイマー型認知症になる?

薬が原因で普通の生活が送れなくなることがないように

睡眠薬の例を見ても、薬の服用が寝たきりの生活につながるケースが多いことがわかります。

感染症などの急性疾患は別ですが、慢性疾患に対しては、まず、運動や食事を見直すことが肝心。

薬は、最終手段だと思いましょう。

すでに使用中の薬についても、このリストを参考に、主治医に相談してみてはいかがでしょうか?

ただし、今まで飲み続けていた薬を突然やめるのは危険なことなので、自己判断で止めないでくださいね。

「花粉症に市販の点鼻スプレーを使うと、かえって悪化することがある」という話、聞いたことがあるかと思います。

「花粉症に市販の点鼻スプレーを使うと、かえって悪化することがある」という話、聞いたことがあるかと思います。