エバーグリーン研究室のメンバーは、日常的に運動する習慣ができてはいても、この寒さだと、ジョギングやスポーツジムなどに出かけるのが少し億劫になりますね。

運動不足を自覚していても、お勤めがあって「仕事が忙しくて、運動している暇がない」とお嘆きのかたもいらっしゃると思います。

または、忙しいので週末だけスポーツジムに集中して通う方も多いでしょう。

そんな方々に心強い研究報告が発表されたので、ご紹介します。

”週末にまとめて運動”でも総死亡率、心血管疾患・がんによる死亡率は下がる!

Association of “Weekend Warrior” and Other Leisure Time Physical Activity Patterns With Risks for All-Cause, Cardiovascular Disease, and Cancer Mortality. JAMA Intern Med. Published online January 9, 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2016.8014【研究の実施国と参加者とデーター収集期間】

- イギリスで、63,591人の40歳以上の人々(平均年齢58.6歳、男性45.9%)で1994年から2012年の期間

【研究の方法】

上記の間に自分の活動性を自己申告してもらい、そのデーターを2016年に分析した。参加者が報告した活動性は

- 運動なし:中強度運動も75分以下の高強度運動も全くしていない

- 運動不足型:週に150分以下の中強度運動か、週に75分以下の高強度運動を週に何回行ったかも報告してもらった。

- 週末集中型:週に150分以上の中強度運動か、週に1~2回の75分以上の高強度運動

- 高活動型:週に150分以上の中強度運動か、週に3回以上の75分以上の高強度運動

に分類され、それぞれの総死亡、心血管疾患による死亡、がんによる死亡の件数を比較分析した。

【研究の結果】

- 観察期間中の総死亡は8,802件、心血管疾患死は2,780件、がんによる死は2,526件。

- 総死亡リスクは

- の運動なしに比べて

- の運動不足型で週に1~2回運動したと報告した人々では、34%低下[ハザード比0.66 (95%信頼区間, 0.62-0.72)]

- の週末集中型は30%低下[ハザード比0.70 (95% 信頼区間, 0.60-0.82)]

- の高活動型は35%低下[ハザード比0.65 (95% 信頼区間, 0.58-0.73)]

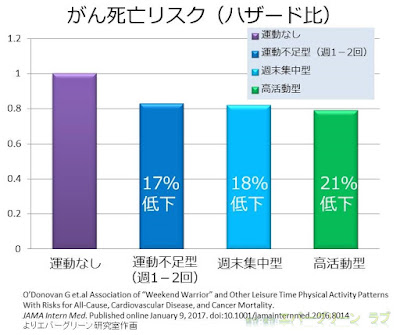

- がんによる死亡リスクは、

- の運動なしに比べて

- の運動不足型で週に1~2回運動したと報告した人々では、17%低下[ハザード比0.83 (95%信頼区間, 0.73-0.94)]

- の週末集中型は18%低下[ハザード比0.82 (95% 信頼区間,0.63-1.06)]

- の高活動型は21%低下[ハザード比0.79 (95% 信頼区間, 0.66-0.94)]

- 定期的に運動する習慣がある人々が、総ての死亡リスクが最も低い傾向が認められた。

【研究から考えられること】

- 現在推奨されている運動ガイドラインに沿っていない、運動不足型でも、週に1~2回運動したと報告した人々では、週末集中型の人々と同等の死亡リスク低下率が認められた。

- このことから、週に1-2回の運動習慣を身につければ、総死亡率、心血管疾による死亡率、がんによる死亡のリスクを低下させることができると考えられる。

運動を趣味にしよう!

いかがですか?

週に1-2回の定期的に運動する習慣でよいのです。