ちょうど、今の時期、ノロウイルスやロタウイルスなどによる感染性胃腸炎が流行していることも多いです。

特に、お子さんや高齢の方が罹ると、嘔吐(吐き戻し)や下痢で脱水症状が出やすく、危険なこともあります。

高齢者の場合は、嘔吐物を誤嚥(誤って、気管に入ってしまう)して、肺炎を起こす、いわゆる誤嚥性肺炎の原因になることもあるので、侮れない感染症です。

主な症状は、吐き気、嘔吐、下痢、発熱(38℃以下)、腹痛で、小児では嘔吐が多く、大人は下痢が多い傾向があるといいます。

病原体により異なりますが、だいたい潜伏期間は1~3日くらいで、症状も1~3日くらいで治ることが多いようです。

特に有効な治療法はなく、安静と水分補給が重要ですが、重い脱水症状には点滴が必要です。

嘔吐や下痢が酷い場合は、OS-1などの経口補水液や水は、消化管が受け付けず、飲んでも嘔吐と下痢がひどくなるだけで、脱水症状は改善されないことを覚えておいてください。

重篤な脱水症状や肺炎が起こったら医療機関を受診するといいでしょう。

軽い場合には、自宅で安静にして水分補給に努めるとよいと思いますが、水分補給についてはコツがあるので、詳しくは下記をご覧ください。

⇒脱水状態になったら経口補水液!

また、大抵の感染性胃腸炎には抗菌薬や抗ウイルス薬は必要なく、かえって有害です。

胃腸炎に効く漢方薬☆五苓散

さて、こんな厄介な感染性胃腸炎ですが、実は、嘔吐と下痢には、漢方薬で特効薬があります。五苓散(ごれいさん)、という処方です。

処方内容は、沢瀉、茯苓、蒼朮、猪苓、桂皮の5つの生薬で構成されます。

それぞれの生薬は、利尿、鎮静、健胃、抗眩暈(めまい)、発汗、理気(体表の血管を拡張させて軽く発汗させる)作用を持つものから構成されていますが、桂皮以外のすべての生薬は、利尿作用を持っています。

五苓散は漢方や中国医学の考え方の、水毒や水滞・湿証(水分停滞)、水腫(水分横溢)という病態に著効することが多いです。

漢方や中国医学の考えでは、水毒や水滞、水腫という病態は、体内で水が本来あるべきではないところに偏って存在する状態と捉えます。

ですので、五苓散は嘔吐や吐き気、下痢ばかりでなく、浮腫(むくみ)、胸水、腹水、尿量減少、頭痛、眩暈(めまい)、耳鳴り、口渇(のどの渇き)、二日酔いによるこれらの症状、つわり(悪阻)、熱中症による脱水予防などに応用されます。

とても良く効きますので、感染性胃腸炎対策に常備しておくことをお勧めします。

胃腸炎では薬が吸収されにくいことに注意

胃腸炎で、吐き気や嘔吐、下痢があると、胃や腸などの消化管は機能が低下しているので、水をはじめ、ほとんどのものの吸収が落ちています。感染性胃腸炎には病院でナウゼリンやプリンペランなどの吐き気止めや、ロペミンやトランコロンなどの下痢止めの薬を処方されることもあると思いますが、これらの薬も、消化管の機能が低下しているときには吸収されにくいと考えられます。

その点、五苓散は、消化管の機能が低下しているときでも、よく効きます。

五苓散の飲み方

感染性胃腸炎への五苓散の常備法としてお勧めなのは、エキス顆粒(粉薬)の五苓散をお湯に溶かして、冷ましてから、製氷皿に入れて冷凍庫に入れて、五苓散氷としておくことです。【材料】1日分

大人

- ツムラの五苓散料エキス顆粒(薬局で買えます) 2包(5g)

- 熱湯 40mL

- ツムラの五苓散料エキス顆粒 1包(2.5g)

- 熱湯 40mL

- 砂糖 小さじ1/2くらい

- 五苓散料エキス顆粒(子ども用には砂糖も)を湯呑にいれて、40mLの熱湯で良く溶かす。ちょっと溶けにくいので、必ず熱湯を用いて、スプーンで根気よく溶かしてください。

- 冷めたら製氷皿4ピースに、同じ量になるように入れる

- 冷凍庫で凍らせる

- 五苓散氷を口の中に1つ含み、溶かす(飲み込まないこと)

- 1日4個が目安

- できれば、吐き気や下痢が軽いうちに飲む

- 熱中症の脱水予防に使う場合は、暑さを感じた時点で予防的に飲む

- 二日酔い予防もモチロン飲み会の前に飲む

消化機能が落ちていても飲みやすい

五苓散氷は、消化管の機能が低下していても、ゆっくり吸収されていくので、胃腸炎に適していると言えます。感染性胃腸炎では、水も一切受け付けない(嘔吐の時は水を飲めばすぐ吐く、下痢の時は水を飲むとすぐ下痢する)状態になっていることが多いでしょう。

この方法ならこんな時でも、薬を飲むのに水をたくさん飲まずに済みます。

エバーグリーン研究室では、夏の熱中症の脱水対策にもこの方法をお勧めします。

特に高齢の方とお子さんがいる家庭にぴったりです。

ちょっと渋いのが難点ですが、良薬口に苦しということで、味わってみてください。

お子さんには、ちょっと砂糖を加えて溶かして、味を調整してあげてもいいでしょう。

五苓散で症状が改善されて落ち着いたら、下記のリンクのアミノ酸スープがお勧めです。

⇒胃腸炎にアミノ酸スープ

下痢やむくみになぜ効くのか

五苓散は、体内が水分過多のむくんだ(浮腫)の状態では尿量を増やし,脱水状態では尿量を減少させる作用があります。

西洋薬の利尿剤では脱水状態でも尿量が増えるのに、五苓散は浮腫である場合のみ尿量が増えることも特徴です。

血中の電解質濃度(ナトリウムイオンやカリウムイオン、カルシウムイオン、塩素イオンなど)のバランスに影響せずに尿量を増やす作用もあります。

西洋薬の利尿剤の欠点は、この電解質のバランスに影響することです。

これらの五苓散の持つ、まさに体内の水分をあるべきところに納める作用は、とても不思議で、日本の研究者たちは一生懸命研究しました。

その1つをご紹介します。

礒濱洋一 郎 漢方薬の薬理作用とアクアポリン

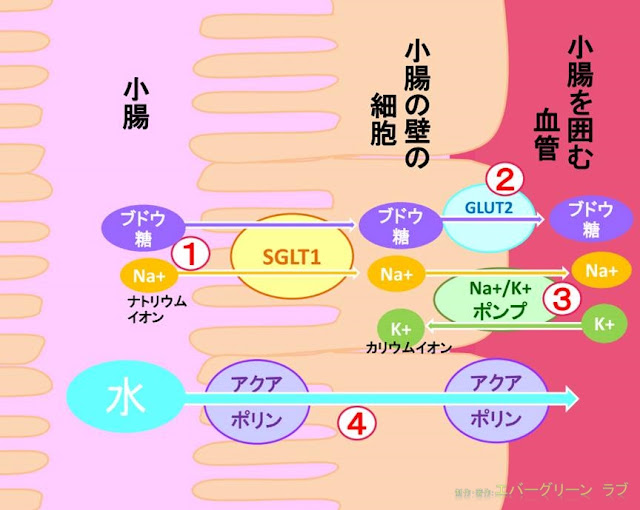

図1から図5までを見てください。

|

図2.細胞外と細胞内の電解質バランスが異常

細胞外液と細胞内の電解質バランスが崩れると、水の移動が起こり浮腫(むくみ)や脱水や下痢となる。

この図の場合は管腔側の細胞外から水が流入し、浮腫となる様子を描いている。

|

|

図3.細胞外と細胞内の電解質バランスが異常

細胞外液と細胞内の電解質バランスが崩れると、水の移動が起こり浮腫(むくみ)や脱水や下痢となる。

この図の場合は、基底層側の細胞外から水が流入し、脱水や下痢となる様子を描いている。

|

|

図4. 五苓散がむくみに効くメカニズム

アクアポリンに作用して、アクアポリンの機能を止めて、

本来移動すべきでない水を堰き止める。

|

これが、五苓散が下痢にも、むくみにも効くメカニズムの1つのようです。

また、五苓散などの漢方薬の成分は小腸まで到達しなくても、口の中や喉などの粘膜からも吸収される可能性も指摘されています。

このあたりが嘔吐や下痢で消化管が機能低下しても、五苓散が効く秘密なのかもしれません。

|

図5.五苓散が下痢に効くメカニズム

アクアポリンに作用して、アクアポリンの機能を止めて、

本来移動すべきでない水を堰き止める。

|

漢方や中国医学の2000年以上の経験から、いろいろな生薬を使った処方が蓄積されています。

その使い方やメカニズムはまだ十分に科学的にわかっていないものも多いですが、近年の研究からだいぶ明らかになってきました。

エバーグリーン研究室では、副作用の出にくい漢方薬や民間薬の有効活用を推奨していますが、このような研究が進めば、より科学的に納得して漢方薬を使えるようになりますね。

漢方や中国医学の欠点は、どのような場合にどの処方を使うべきかの方法論が、経験論に基づいていて、一応体系化はされているものの、理論の基礎に陰陽五行説と易(経)という古い哲学ないし思想があり、難解で、多様な解釈ができてしまうことです。

漢方や中国医学の弁証(理論と診断・処方)は、物事の捉え方として素晴らしい点も多いのですが、ある意味、教条主義的で、一部に論理的ではない面があり、経験と勘がものをいう場合が多いことも問題点でしょう。

上の研究のように、漢方や中国医学の知見や考え方を現代科学・医学・薬学で分析・検証して、より有効で安全な使用法が明らかになっていくことを期待しています。